展示構成

第1章 哺乳類とは

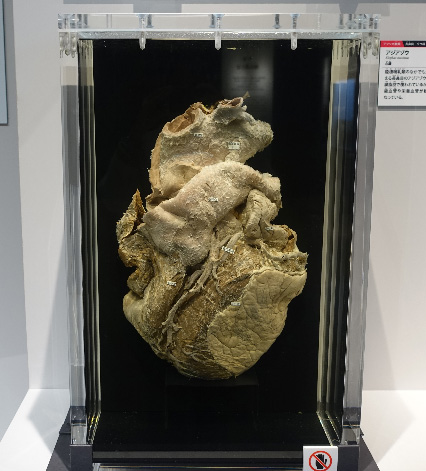

現在地球上には約6,500種の哺乳類が地表や樹上、地中、水中などに生息しています。本章では、多様な姿をもつ哺乳類が共通して持つ、哺乳(母親がお乳で子どもを育てる)、二心房二心室の心臓、3つの耳小骨などの特徴を紹介しながら、ヒトを含む「哺乳類」がどのような生物なのかに迫ります。

アジアゾウの心臓(国立科学博物館蔵)

第2章 分類と系統-わけるとつなぐ

様々な環境に体を適応させていくなかで、多様な姿を獲得した哺乳類。それらをより深く理解するために基本となるのが、生物の特徴から見分け名前を付ける「分類」と、どのような順序で種が誕生してきたのかを探る「系統」という考え方です。姿が似ている生物同士は近い関係にあると思われていましたが、DNA解析をはじめとする研究の発展にともない、その予測を大きく裏切る研究結果が次々と明らかになってきました。本章では「食虫類」と「鯨偶蹄(げいぐうてい)目」における驚くべき発見をもとに、どこに着目すれば生物の違いや関係性を探ることができるのかを紹介します。

第3章 リアル哺乳類大図鑑-わけてつなげて大行進

本展のメインとなる第3章では、剝製標本約200点が分類ごとに並び、各分類群の外見の似ている点や異なる点を目で見て楽しめる「大行進」と、骨格や内臓の標本を中心に、見た目ではわからない各分類群ごとの特徴を観察することができる「実物図鑑」の2つのパートを展開します。「実物図鑑」では、「見た目にだまされるな!」をキーワードにしたコーナーも。 別の分類群の生物が類似した環境に適応した結果、驚くほどよく似た身体的特徴をもつようになる収斂(しゅうれん)進化という現象に焦点をあてながら、収斂進化をとげた哺乳類のどこに注目すれば、その違いや共通性を見分けることができるか解説します。さらには、異性をめぐる争いで有利となるために、生存に必要のない特徴が進化した霊長類の事例も紹介します。

第4章 哺乳類の分け方-過去から未来へ

最終章では、人類が哺乳類を観察し、分類を系統づけることで理解しようと試行錯誤してきた歴史を、最新の研究結果も含めて紹介します。