- ホーム ≫

- 研究室コラム

研究室コラム・更新履歴

3月31日

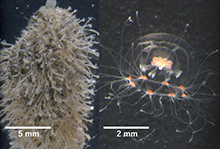

- 正体不明のヒドロ虫を育てて種名を明らかにする

- 2018年9月の研究室コラムで紹介した正体不明のヒドロ虫のポリプ(写真左:アラムシロ貝殻上に生息)から遊離したクラゲが成熟しました(写真右)。その形が“ブイヨンケリカークラゲ”(和歌山産1個体(ホロタイプ)と海外産複数個体のクラゲをもとに2005年に新種記載されたヒドロ虫)と同じであることをこの種を記載した研究者とともに確認し、昨年末に共著で「ポリプ発見」を報告しました。この種のようにクラゲだけで記載されて、ポリプの姿かたちがどのようなものか知られていないヒドロ虫は数多くいます。同じ種なのにポリプとクラゲに異なる学名がつけられた場合もあります。今後も、地道なことながら、ポリプとクラゲをつなげてその種の実体を明らかにしていくことができればと思っています。

(動物研究部:並河 洋)

3月24日

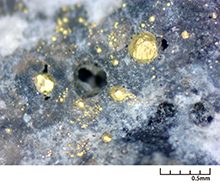

- 「黄金の國ジパング」の金を探して

- 坩堝に付着する金粒子(所蔵先:平泉町教育委員会)

今年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を、皆さんはご覧になっているでしょうか。主要登場人物に“奥州の覇者”藤原秀衡がいます。奥州藤原氏といえば、マルコ・ポーロの『東方見聞録』で「黄金の國ジパング」と紹介された、世界遺産「平泉」の黄金文化が有名です。しかし、平泉の志羅山遺跡から金や銀が付着した坩堝(るつぼ)が出土していることは、知られていません。その坩堝を最近調査したところ、地元三陸地方産出の金の痕跡をみつけました。藤原氏は古代から有名な陸奥の金を大いに利用して、黄金の國の栄華を築いたのでしょう。

(理工学研究部:沓名貴彦)

3月17日

- 宝石のうまれる場所

- 花崗岩ペグマタイト(空洞部分)中の水晶と長石(ミュージアムパーク茨城県自然博物館所蔵)

特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」が2月19日から開催されています。この企画がスタートしたのは4〜5年前ですが、コロナ禍で計画がいったん白紙になり、海外からの標本借用が困難になる中で、「地球の中で宝石の原石が生まれる状況を指し示すような標本」を探すことに苦労しました。たとえば展示標本の一つ、花崗岩中の空洞に水晶や長石などの結晶が生えている標本は、研究者でもフィールドではなかなか見ることのできない光景なので、ぜひこの機会に会場でご覧ください。他にも巨大なアメシストのジオード(晶洞)や、フォスフォフィライトの結晶など、珍しい標本を多数展示しています。

(地学研究部:門馬綱一)

3月10日

- 花なくしては正体わからず

- 新種と判明したショウガ属の植物。Zingiber procumbens Nob.Tanaka & M.M.Aungとして発表した。

2018年、ミャンマー東部であるショウガ属の植物に出会いましたが、残念ながらその時は花がありませんでした。しかし、茎葉からタイで記載されたZingiber bradleyanumに違いないと思いました。種子植物の正確な同定には花が不可欠ですが、この種の中央脈に沿って白い模様が入る葉とねじれて茎から離生する葉舌という特徴は他に知られていないためです。この種だけは茎葉でわかるとされていました。しかし翌年、花を求めて同地を再訪して驚きました。栄養器官は完全に同じでも花だけが全く違う新種だったのです。やはり、花がなくても同定できる種があると過信してはいけません。ハーバリウムでは「花も果実もない標本はゴミだ」とよく言われますが、その証拠をあらためて突きつけられた思いです。

(植物研究部:田中伸幸)

3月3日

- スンクスの仮剥製

- 当館人類研究部の森田研究員はモグラに近縁なジャコウネズミを使って研究しています。この小哺乳類は地球館2階でも紹介していますが、実験動物として利用されていて、その名を「スンクス」といいます。彼が使用するのは特別に育種されたスンクスで、なんでも人類の歯の秘密が解明されるかも、とか(研究室コラム2020.10.22参照)。僕はそのお手伝いでそのスンクスたちの毛皮を標本にしています。一日の作業で20個体以上、親・子・孫のスンクス標本が完成しました。このように標本にして残すことで、森田研究員のように別の分野の研究者にも研究資料として活用され、将来の新たな発見につながると思い、毎日標本を作製しています。

(動物研究部:川田伸一郎)

2月24日

- 微化石は冷蔵して保管される

- ぎゅうぎゅう詰めになった実験室の業務用冷蔵庫。中段の細長い試料がたくさんの微化石を含む海底から採取されたコア試料。

私たちの研究には冷蔵庫が欠かせません。研究船を使って深海から取ってきた海底の堆積物の中には私が研究する有孔虫の化石がたくさん入っていますが、持ち帰ったあとは冷蔵庫に保管します。冷蔵庫に入れないでおくと、有機物の分解が起こったり、化学的な性質が変わるせいで有孔虫の化石も溶けたりダメージを受けてしまうことがあるためです。そうなると、せっかく苦労して取ってきた試料が水の泡です。一回の航海で1mの堆積物試料が50〜60本(トータル50〜60m)になることはざらにあります。高知にある堆積物試料が保管される共用の施設「高知コアセンター」には25mプールがすっぽり入るくらいの大きな冷蔵保管庫があります。当館にも共用の大型冷蔵庫はありますが、25mプールとまではいかず四畳程度の大きさのため、いつ満杯になるだろうかと常に頭を悩ませています。たくさんの化石が入った試料を半永久的に適切に保管して、後に必要になる研究者につなげていくことも博物館の大事な使命です。

(地学研究部:久保田好美)

2月17日

- フィールド調査とDX

- 近年、携帯電話の電波が山間部にも届くようになり、ようやくフィールド調査でのDX(デジタルトランスフォーメーション)の環境が整いました。私も、昨年末からGPS情報(緯度・経度・高度)と水質(水温・pH・電気伝導度)を自動でクラウドに記録する端末を開発し、使い始めました。また、パソコンの緯度・経度情報から住所等へ変換(逆ジオ変換と言います。)する自作アプリと組み合わせることで、より正確なデータベース入力が出来るようになりました。

(植物研究部:辻 彰洋)

2月10日

- ミャンマー固有の鳥ビルマヤブチメドリの3つの遺伝系統

- ミャンマーで8種しかいない固有の鳥の一つがビルマヤブチメドリです。ミャンマーでも中央部の平地にしかおらず、10羽ほどの群れになり、長い尾羽を上げて地面を跳ねる姿が印象的です。ミトコンドリアDNAを調べると異なる遺伝系統が3つ混在していることがわかりました。それぞれが周辺地域のインド、インドシナ、ヒマラヤ・チベットに由来すると推測されます。しかし各祖先地域では絶滅して、ミャンマーで混血し、そこでのみ生き残り、固有化したようです。

(動物研究部:西海 功)

2月3日

- 企画展準備してます→今年の秋はワイルド・ファイヤー

- 企画展の取材のため、先日、茨城県南部の常総市で実施された「野焼き」に参加しました。絶滅危惧植物の保全のために毎年実施されている事業です。この例のように、ヒトは火を使って自然をうまく管理し“付き合って”きました。その歴史は古く、縄文時代にまで遡ります。さらに地質時代をみてみると、生き物と火の間には、さらに長く、深い関係があることがわかってきました。火事を司る3要素(着火現象・燃えるもの・酸素濃度)のうち、「燃えるもの」と「酸素濃度」は、地質時代を通じて大きく変わってきたのです。こんな「火」をめぐる自然史に関する異色の企画展を2022年秋に実施する予定です。皆さん、どうぞお楽しみに。

(地学研究部:矢部 淳)

1月27日

- 久しぶりの野外調査でしたが…

- 予定では上陸するはずでした(2019年の調査より)

本年度も色々とあり、研究のためでも遠出をすることが困難になっていますが、11月に久々の古生物学調査に出かけました。場所はこれまでも何回も訪れたことのある鹿児島県の甑島(こしきしま)列島で、白亜紀の陸生脊椎動物の化石が見つかっています。しかし一番の目的であった船で上陸する予定だった露頭には、風と波が強くて行くことができませんでした。野外での調査は自然の力に左右されることを改めて思い知らされました。調査は予定を変更して、陸側からアクセスできる露頭での化石探しと、過去に採集されすでに甑島のボランティアの方により剖出された標本の観察を行いました。そのため結果的には有意義な調査でした。

(地学研究部:對比地孝亘)

1月20日

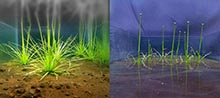

- コシガヤホシクサの一生を撮る

- 野生絶滅種のコシガヤホシクサは、同じ面積に小さな個体がたくさん育っても、大きな個体が少し育っても、面積あたりの種子の数はほぼ変わりません。ところが、遺伝的多様性の点からは、前者の方が個体間での花粉移動が多くなり、健全な育ち方であることが解明 されました(引用)。そんな “集団で生きている”コシガヤホシクサの一生を、小さな水槽で数十秒の映像にまとめようとしたのが間違いだったのかもしれません。ある個体に画面を合わせると、そこの個体は枯れてしまったり、手前の個体が大きくなって狙った個体を隠したりと・・・そんな苦労が垣間見られる映像「コシガヤホシクサの一生」は、上野本館で開催中の企画展「発見!日本の生物多様性」(リンク)でご覧いただけます。(2022年2月27日まで)

(植物研究部:田中法生)

1月13日

- 日本海の深海から得られた巻貝化石

- Neptunea sakurai 殻長10cmほど

昨年の2月、山口県沖日本海の水深200〜300mから底曳き網で採れたという見慣れない巻貝の殻を受け取りました。古そうな殻の様子から、海底の露頭から得られた化石ではないかと考えて、年代測定に出すとともに、化石の研究者に意見を伺った結果、5万年以上前の絶滅種Neptunea sakuraiであることが判明しました。この種は千葉県銚子から記載され、他に青森県と長野県から主に幼若個体しか記録のなかったもので、このように状態の良い成熟個体が20個体以上、しかも深海から採集された例はありませんでした。私が現在中心的に取り組んでいる日本海の貝類相の成り立ちを考察する上で貴重な情報となり得るもので、早速共著論文としてアメリカの専門誌に投稿し、昨年末に掲載されました。

(動物研究部:長谷川和範)

1月6日

- 骨に残るDNA

- 遺跡から出土した人骨にも、微量のDNAが残存することがあります。中でも、三半規管や蝸牛(かぎゅう)を含む側頭骨の岩様部錐体は、その名前のように頑丈でDNAも良く残っています。写真の人骨は、フィリピンのエスカロン洞窟から出土した側頭骨の一部です。さて、この人骨のDNAを分析するとなったときに最初に問題となったのは、骨に付着したトラバーチン(石灰質化学沈殿岩)です。これが全体に付着しているため、岩様部錐体内部が残されているかが外見からではわかりませんでした。そこで私たちはマイクロCTを用いて内部構造を調べました。幸い、錐体内部は残されていたため、現在は海外との共同研究で分析を進めています。

(人類研究部:神澤秀明)