- ホーム ≫

- 研究室コラム

研究室コラム・更新履歴

12月31日

- 天然ガスを含む鉱物

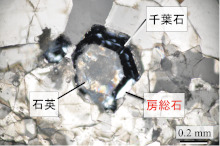

- 房総石(白く明るい部分)と千葉石(真っ黒な部分)の偏光顕微鏡写真

千葉県南房総市より新種の鉱物が発見され、先日「房総石(ぼうそうせき)」として論文発表されました。千葉県内からの新鉱物は「千葉石(ちばせき)」に続き2種目です。どちらも、水晶と同じ「シリカ」を主成分とし、さらにメタンなどのガス分子を成分として含む変わった鉱物です。その結晶構造は天然ガスハイドレートに似ていますが、それとは異なり常温〜高温下でも溶解しません。房総石は結晶内に天然ガスを閉じ込めたタイムカプセルと言えます。

(地学研究部:門馬綱一)

12月24日

- 地球温暖化と山中湖のまりも

- ダイビングスーツを着用しての出前授業

先日山中湖村教育委員会と一緒に、山中湖でまりも調査を行いました。7年前から調査をしていますが、前回調査に比べて生育状況が悪化していることが分かりました。どうやら夏場の気温がここ数年に急上昇していることが原因のようです。

また、調査を行う一方で、私たちは毎年、山中湖村の小中学生にまりもについての出前授業を継続的に行っています。このようなすぐには解決できない地球レベルの環境変動の問題を子どもたちにどうすれば分かりやすく伝えられるのかを考えています。

(植物研究部:辻 彰洋)

12月17日

- ミャンマーで出会った日本の鳥

クロツグミ

- ミャンマーで初めて記録されたクロツグミ(雄)

2018年2月14日

バガンLawkananda Wildlife Sanctuary

ミャンマーに生息する鳥について、この5年間で約2週間ずつ4回の調査をおこない、合計60種144羽を捕獲して詳しく調べることができた。50種は留鳥(季節移動をせず一年中ほぼ同じ地域にすむ鳥)だったが、10種は越冬鳥で、そのうちの1羽がクロツグミだった。クロツグミの繁殖地は中国の一部地域を除けばほぼ日本国内に限られるため、英名ではJapanese Thrush、つまり「日本のツグミ」と呼ばれる。この個体は日本のクロツグミとDNAレベルで一致することがDNAバーコードによって確かめることができた。クロツグミは中国南部からインドシナ北部で越冬することが知られているが、ミャンマーまで渡る個体がいることが初めてわかった。

(動物研究部:西海 功)

12月10日

- 微化石を3Dプリントする

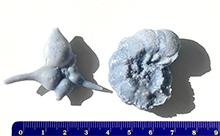

- 3Dプリンターで製作した始新世(左)と白亜紀(右)の有孔虫模型

海洋に生息するプランクトンの一種、有孔虫は、0.2mmほどのサイズです。

目で形を把握できる他の動物と比べると細部の構造を捉えにくいのですが、マイクロCTと3Dプリント技術が進歩したおかげで、小さなサイズの化石でも手に取れるサイズの模型を簡単に作れるようになりました。絶滅した種の中には、珍しい形のものもあり、模型にしていろんな角度から自由に観察できる楽しみができました。

(地学研究部:久保田好美)

12月3日

- ついに咲いた・・・!

- 生きた植物を使う研究では、当たり前に思えることが制約になることがあります。ナガバエビモは、絶滅危惧種貤A類にして国内希少種に指定されている、まさに絶滅寸前の水草です。この水草を健全な状態で保存する条件を探るために、花を使った実験が必要でした。ところが、肝心の花が咲いてくれません。様々な条件を設定した末、ようやく今年の初夏に開花したのがこの写真です(嬉しさのあまり、ピントが合っていません)。これを使って交配実験をしたところ、自生地と比べて栽培環境では花粉の移動に制限があるため、人為的な交配が必要なことがわかってきました。栽培実験の難しさを再認識した出来事でした。

(植物研究部:田中法生)

11月26日

- 日本海の固有種

- 広域分布のナンカイエビス(A、B)と二ホンカイエビス(C、D)、両者は日本海の陸棚上に混生する(スケールは5 mm)

日本海は生物地理的に興味深い海です。地図を見ると分かるように、とても閉鎖的で外海とは幾つかの狭い海峡で繋がっているだけですが、内部の最大水深は3800 mもあります。新生代の中期には固有の生物が栄えていましたが、氷期の海面低下の際に環境が著しく悪化してそのほとんどが死滅してしまい、その結果、現在の生物相は貧弱で、固有性に乏しいとされています。ところが巻貝類を詳しく調べると、特定の水深を中心に氷期の環境の悪化を免れて生き残った種があることが分かってきました。今年、原記載以来50年ぶりに再発見の報告をしたニホンカイエビスもその一例です。今後もこれら日本海の巻貝類について研究を続けて、その知られざる多様性を明らかにしていきたいと思っています。

(動物研究部:長谷川和範)

11月19日

- 海の地層からも植物化石?

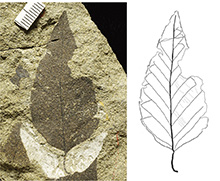

- 見つかったムカシブナの化石

昨年、静岡県西部の磐田市北部で植物化石が見つかったと地元の方から情報が寄せられた。約1500万年前の同地は深い海で、植物化石の報告はなかったはずだと思いながら、現地を訪れた。保存状態はさほど良くないものの、確かに化石が。中にはこれまででもっとも古い産出記録となるムカシブナFagus stuxbergiも含まれていた。海でたまった地層にも実は大切な情報が眠っている。調べるべきことはまだまだたくさんあるのだ。研究成果は当館の研究報告に掲載予定。

(地学研究部:矢部 淳)

11月12日

- シダ植物の外来種

- 長野県で発見された北米原産のDennstaedtia punctilobula (イワヒメワラビモドキ)

種子植物にはたくさんの外来種が知られていますが、シダ植物では外来種はとても珍しい存在です。「日本に定着している」と言えるくらい生育地が拡大している外来シダ植物は、ギンシダやコンテリクラマゴケなどわずか5種程度です。

数年前に長野県の林道沿いの法面で、既知の日本産の種とは特徴が一致しないコバノイシカグマ科のシダ植物が群生しているのが見つかり、同定の結果、北米原産のDennstaedtia punctilobulaという種であることがわかり、「イワヒメワラビモドキ」の和名で呼ぶことにしました。工事後の法面の緑化のために吹き付けられる種子に、外来種のシダの胞子が混入することが時々あるようです。

(植物研究部:海老原 淳)

11月5日

- 原始的な魚竜類・タイサウルスの時代を特定

- 魚竜類・タイサウルスの産出場所の近くから発見したアンモナイト

原始的な特徴をもつ魚竜類の化石がタイ国南部から見つかり、1991年にタイサウルスと命名されました。残念ながら、時代を特定できる他の化石が見つからなかったため、正確な時代は不明でした。しかし当館、筑波大学、タイ国鉱山資源局の共同調査隊は、2019年にタイサウルスの産出場所の近くからアンモナイトを多数発見し、時代が三畳紀前期のスパシアン期前期であることを明らかにしました(Tohgtherm et al., 2020 )。これにより、タイサウルスはこれまで最古の魚竜類といわれていた南中国産のチャオフサウルスよりも古いことがわかりました。現地調査では高温多湿、蚊、トゲの木に悩まされましたが、苦労の甲斐がありました。

(地学研究部:重田康成)

10月29日

- ホットスポットの魅力

- やんばる地域から得られた2新種のクモ(記載論文は英国学会誌に投稿済みで近日掲載)

国頭郡を中心とする沖縄島北部の地域は、ヤンバルクイナやヤンバルテナガコガネといった有名な固有生物が生息する日本有数のホットスポットとして知られています。コロナウィルス騒動が起こる少し前の2020年1月に同地域でクモの採集調査を行ったところ、未知の種が2種見つかり新種であることが判明しました。調査対象地域がグローバル化する中、生物の分類群によってはまだまだ国内にも魅力的な場所が残っているのです。

(動物研究部:奥村賢一)

10月22日

- 冷やしスンクスはじめました。

- 左が大型の大陸系統、右が小型の島嶼(とうしょ)系統のスンクス。大きさなど歯も含め様々な形質にバリエーションがあることも魅力の一つ。

私は今年の8月から人類研究部に着任しました。歯の進化の研究をしています。最近はまっているスンクス(ジャコウネズミの仲間)の紹介をしたいのですが、人類研究部なのになぜいきなり食虫類のスンクスを…と思われるかもしれません。実は、スンクスはマウスと違って、我々ヒトと同じように四種類の歯(切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯)を全部持っていて、飼育もできるので、実験や遺伝解析などいろいろな手法で研究することができるのです。手始めに写真の冷凍スンクス標本を使って、人類進化につながる(おそらく…)研究を、新しく始めようと画策しています。

(人類研究部:森田 航)

10月15日

- ステイ・ラボラトリー

- 今年は新型コロナウィルス感染憂慮の気運にあり、調査に出かけるのも(禁止されているわけではないが)何となく気が引ける状況が続いています。つくばの空も、以前は成田等発着の飛行機が頻繁に飛び交っていましたが、現在は寂しい限りです。

でも、そんな時は分析や論文の執筆など、「ステイ・ラボラトリー」でできることをするまでです。体を使う仕事としては、岩石標本の整理・登録です。一通り研究の終わった「試料」を洗浄・ラベル付けして「標本」にしていくのです。扱うものが重い岩石なだけに、そこそこの労働強度がありますが、これを機会に在庫一掃を目指します。

あっ!「そもそもそんなに貯めるな」というツッコミは無しで…。

(地学研究部:堤 之恭)

10月8日

- かけがえのない高嶺の花たちを守り伝える

- 白馬五竜高山植物園内の絶滅危惧種の植栽区画(7月)

日本には多種多様な高山植物が自生しており、美しい花々が楽しめますが、絶滅の危機に瀕している種が多い現実もあります。現在、日本植物園協会の植物多様性保全拠点園などと連携して、高山植物の保全に関する取り組みを行っています。例えば長野県の白馬五竜高山植物園では、白馬岳をはじめとする中部山岳地域の絶滅危惧種を中心に栽培・増殖などの研究を進めており、今年は標高1500メートルの植物園内で栽培実験を行いながら、一般の方に希少な高山植物の存在や保全の取り組みなども紹介しました。また、当館では開催中の企画展「国立公園 −その自然には、物語がある− 」で、絶滅危惧種を含む高山植物の樹脂標本が展示されています。

(植物研究部:村井良徳)

10月1日

- 幻の世界最深記録

- 採集直後のイバラヒゲ(全長68cm)

千島海溝の調査で水深8729mの海底に漁具を投じた際、ソコダラ科のイバラヒゲが採集されました。地球上で最深部にすむ魚類はアシロ科のヨミノアシロで、記録が8370mでしたので調査船では大騒ぎになりました。イバラヒゲは底生魚ですが、海底からかなり離れた中層で漁獲された記録もわずかにありました。

深度に比例して細胞内で量が増えるトリメチルアミンオキシド(魚臭の原因物質)を下船後に分析しました。結果は水深1350m付近の中層域にいたことを示し、漁具を揚げる際に網口から入ったことがわかりました。最深記録でなかったことは残念でしたが、結果は無駄にせず、今年2月に国際学術誌で発表しました。

(動物研究部:篠原現人)