アオコの原因生物である

ため池や湖などの藍藻には、浮遊しているプランクトンと、石や水草などに付着している付着藻類(ベントス)の2つ種類の生き方をするものがあります。アオコはプランクトン藍藻が大増殖したものです。

アオコを作る藍藻は細胞の中にガス胞を持っていて、水の表面に浮かんでいます。ポリ瓶などの密封容器にアオコを入れて、側面やフタを押して空気圧をかけると、ガス胞がつぶれてアオコは沈んでしまいます。

アオコはミクロキスティスの和名として使われることもあるようですが、アオコ現象との混乱を避けるためにも、この使い方は止めた方がよいと思います。

このページでは、アオコをつくる藍藻を中心に、ため池や湖などの淡水にプランクトンとして生活している藍藻を紹介しています。

それぞれのグループの写真やイラストが見られるよ。

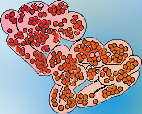

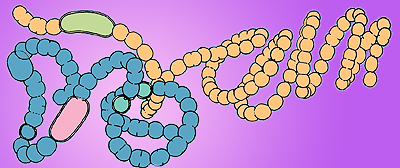

1.ミクロキスティスのグループ(クロオコックス目)

小さな細胞が集まって丸や不定形の固まり(

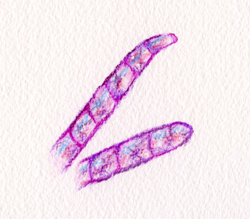

2.ユレモのグループ(ユレモ目)

細胞が集まって棒状の群体をつくる。

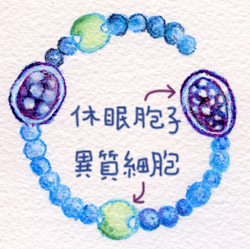

3.アナベナのグループ(ネンジュモ目)

丸い細胞が直線状に並んだ群体を作る。特殊な細胞をつくることがある。異質細胞:空気中の窒素を自分で取り込んで栄養にできる。(ミクロキスティス・ユレモは異質細胞がないため、できない)

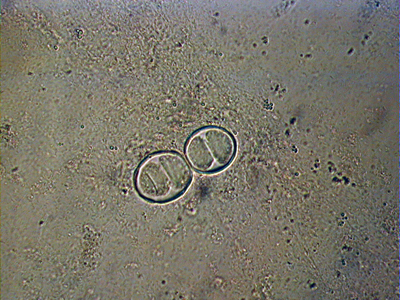

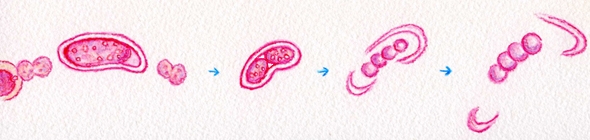

休眠胞子:栄養をためておき、次の世代をつくる。内部の細胞が分裂し、膜が割れて新しい栄養細胞が出現する。

休眠胞子のしくみ

こうやって増えていくんだね!

こうやって増えていくんだね!