分子生物多様性研究資料センター

分子生物多様性研究資料センターについて

国立科学博物館には430万点を超える生物標本が収蔵されています。これらの標本は形態形質の観察を主な目的として保管されてきたため、乾燥標本や薬品中に保存されている液浸標本が多くを占めています。長期保管されてきたこのような標本は、DNAの取得が困難な場合がほとんどです。一方で、現代の生物多様性研究においてはDNA配列情報を日常的に使用しています。そのため、DNAを取得可能な標本・試料を収集・保存することも、当館の重要な任務の一つとなってきました。

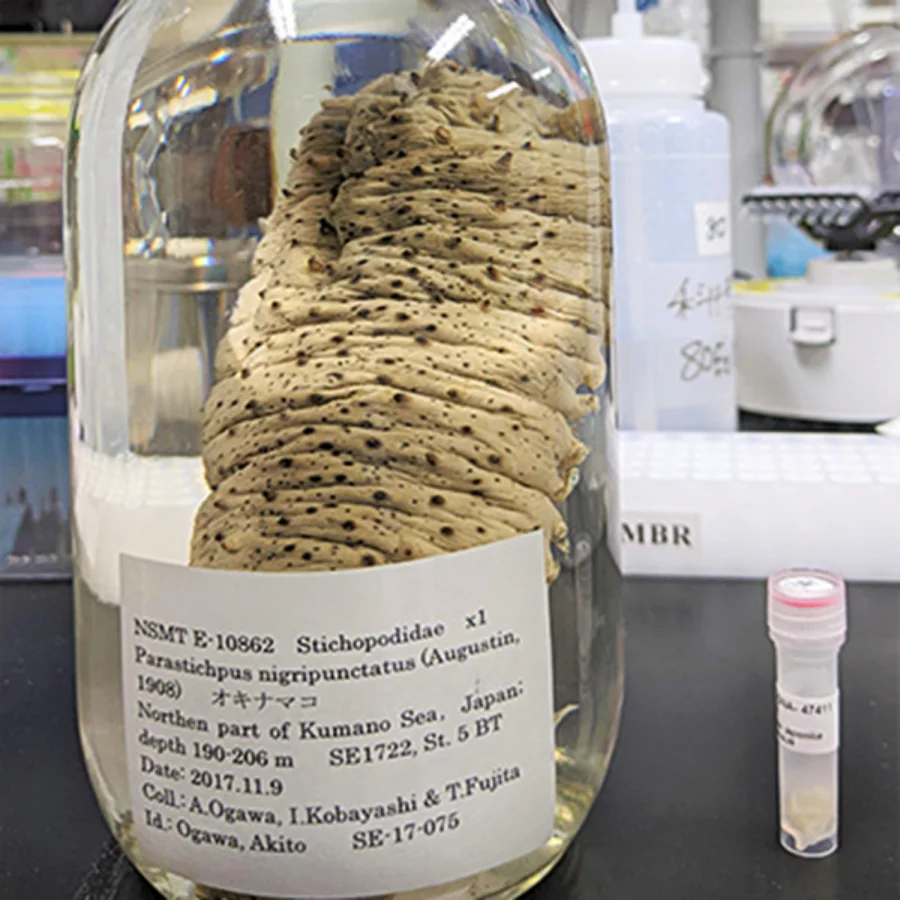

分子生物多様性研究資料センターは、同一の個体に基づく生鮮標本から切り取った組織サンプル・抽出DNAサンプル・DNA配列情報・証拠標本を、研究部と連携して統括的に収集・保管し、生物多様性研究を発展させることを目的として2006年7月に設立されました。

標本資料の収集と管理

| 業務の統括・方針決定 | センター長・副センター長・センター研究員 |

| 標本収集

DNA研究用資料の保管 データベース化 館内共有DNA実験室の管理 | 非常勤研究員 |

サンプル保存の重要性

研究で使用した標本は、研究成果を担保する「証拠」として、長期的な保存が求められます。たとえば、形態を検討した乾燥標本や液浸標本は、証拠標本として標本庫で長期的に保管されます。特に、学名の基準となるタイプ標本のように、重要な標本は永続的な保存が求められます。

一方、DNAについては、DNA配列情報を決定して公開データベース等に登録して論文を出版した後に、組織やDNAのサンプルが破棄されてしまう例が少なからず見られます。

証拠標本を残したとしても、標本を乾燥あるいは薬品処理してしまうと再び良質のDNAを取得するのは困難です。そのため、後から同じ個体の標本を利用して研究結果を再検証できないという問題が生じます。

これを解決するには、組織やDNAのサンプルも「証拠」として保存する必要があります。実際にDNA研究に使われた個体の組織やDNAのサンプルは、「DNA配列情報の証拠標本」に相当するものであり、当センターの重要な任務は、研究結果を保証するためにこれを半永久的に保存することです。

事業内容

分子生物多様性研究資料センターの業務

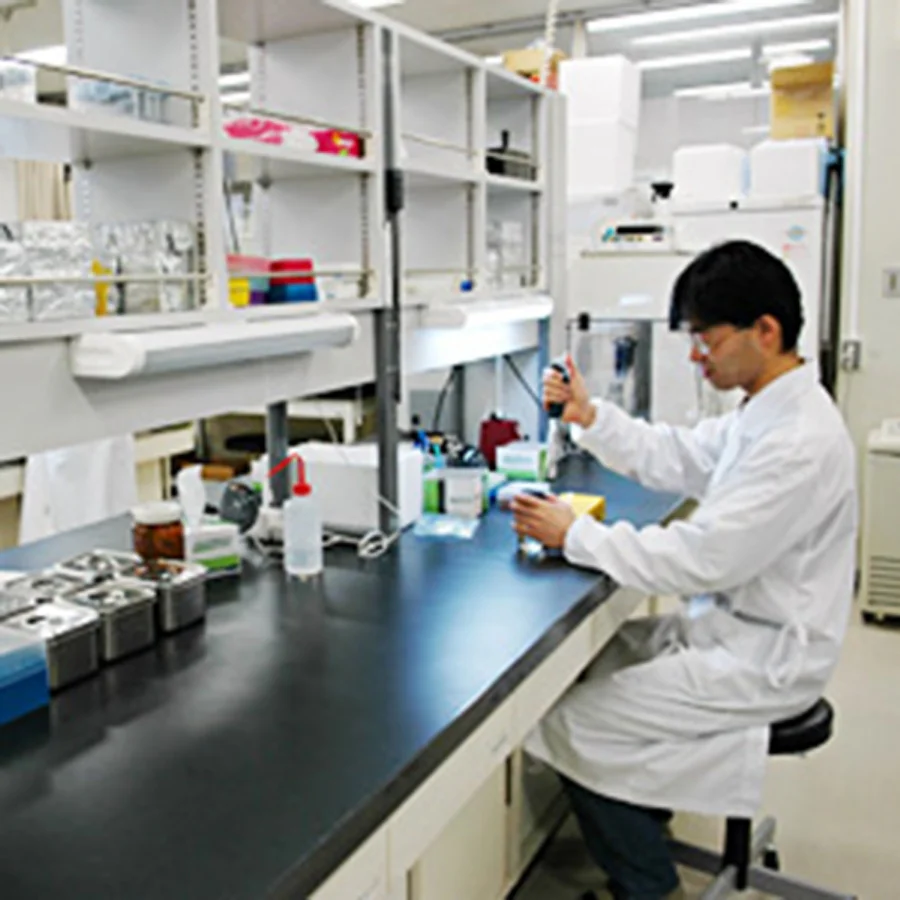

- DNA抽出用の組織サンプルの採取

- 組織・DNAサンプルのデーベース化

- 組織・DNAサンプルの保管

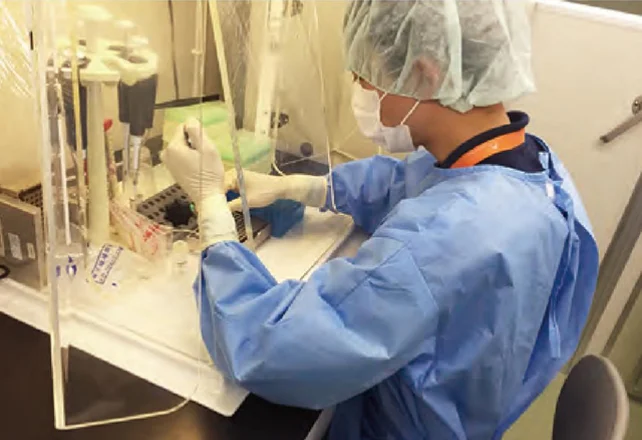

- DNAの抽出

- DNAの解析

- 証拠標本の作成

- 証拠標本の同定

- 証拠標本のデータベース化

- 証拠標本の保管

- 各研究部と連携して実施

体系的な組織およびDNAサンプルの収集

生物多様性研究の資源として、様々な生物群の遺伝資料の網羅的な収集・保管を目指し、組織サンプル・DNAサンプル・DNA配列情報および証拠標本をセットにしたコレクションおよびそのデータの充実を図っています。

重点的DNA資料収集

DNA解析に利用可能なコレクションの充実を目的とし、毎年分類群を決めて重点的にサンプルやその証拠標本を収集する事業を館内研究者と連携して実施しています。

組織サンプルおよびDNAサンプルの保管体制整備

超低温フリーザー約30台を用いて組織およびDNAサンプルを長期的に保管しています。また、フリーザー室の維持管理も行っています。

DNA研究環境の整備

館内研究者がDNA実験や解析に利用する、共用の実験室やシークエンサー室等の整備を行っています。

スタッフ

分子生物多様性研究資料センターは、センター長、副センター長、各研究部に所属するセンター員、および特定非常勤研究員(ポスドク相当の研究員)で構成されます。

| センター長 | 細矢 剛 |

| 副センター長

| 神保 宇嗣 |

| センター研究員 | 動物研究部 谷藤 吾朗・神保 宇嗣(兼・副センター長)

植物研究部 保坂 健太郎・堤 千絵 人類研究部 神澤 秀明 |

| 特定非常勤研究員 | 小木曽 映里・小川 晟人・小林 元樹・石山 玄樹 |