- ホーム ≫

- 研究室コラム

研究室コラム・更新履歴

3月30日

- 偶然って大事

- 先日、フィリピン南部の島で未知の火山を調査しました。9年前、全く別の目的で訪島した際に、道路の舗装に使われている石が、特殊な火山岩であることに気づきました。現地の人に出どころを聞いたところ、彼らも近づかないジャングル(コブラが出るらしい)に採石場の廃墟があると教えてくれました。恐る恐る茂みに分け入った先には、溶岩流の崖がありました。このときは詳しく調べる時間がなかったのですが、今回ようやく再訪することができました。偶然見つけたこの火山、実は私が研究しているフィリピン海プレートの成り立ちを解き明かす重要なカギとなる可能性があります。今後の分析が楽しみです。

(地学研究部:谷 健一郎)

3月23日

- 翡翠色の海藻

- かつて浦島太郎が海亀に連れられて竜宮城を訪れたとき、絵にも描けない美しさだったそうですが、海亀を助けた海岸付近の浅瀬にも色とりどりの海藻が生えていたにちがいありません。この数年、小笠原諸島を調査していたところ、父島の扇浦(おうぎうら)の浅瀬で翡翠色に輝く海藻(写真)を発見しました。この海藻は空気中では茶色ですが、海中で太陽光を浴びるとこのような色を呈します。褐藻綱アミジグサ目ジガミグサ属のもので、まだ日本から採集記録のない種でしたので「オウギジガミグサ」と和名を付けました。翡翠色になる理由は謎ですが、海亀に食べられない効果があるのかもしれません。

(植物研究部: 北山太樹)

3月16日

- 実体不明の種

- ケムシヒザラガイ(上)と、長い間同種と考えられていた別種(下)共に体長約4cm

ヒザラガイ類は日本沿岸に100種ほど分布することが記録されていますが、その記録には実体のわからない種も数種含まれています。そのうちの1種で、1862年に“函館産”の標本を基に新種として公表されたものの、150年以上実体が不明であった種が、昨年、メキシコ西岸に分布する種に同定され、日本には分布しないことがわかりました。産地が誤って記録されたために同定を誤ってしまったのでしょう。一方、1901年に平戸産の標本を基に新種記載されたケムシヒザラガイ属の2種は、1909年に同種とされて以来、1種として扱われてきましたが、DNAを調べたところ、やはり2種だったことがわかり、昨年公表しました。ある場所にすむ生物目録の作成は、調査研究によって新たな種が追加されるだけではなく、このような削除、整理も行われながら進められています。

(動物研究部:齋藤 寛)

3月9日

- 寄贈のピンクダイヤモンド

- The Argyle Library Egg 総435カラットのダイヤモンドを、外形が卵形、内部を本棚様にデザインし、18金に配置した作品

このたび、ピンクダイヤモンドを寄贈いただきました。ピンクダイヤモンドは宝石としての魅力に加えて、地球内部を知る手がかりを秘めることから、学術上でも大変貴重なものです。合わせて350カラットのピンクダイヤモンドをちりばめた卵形の作品は、鉱山の名前と内部の形状に因んでThe Argyle Library Eggと呼ばれています。まずは皆様にお披露目するために展示の検討を始めました。また、研究にも着手したいと思っています。どうぞご期待ください。応援もよろしくお願いします。

(地学研究部:宮脇律郎)

3月2日

- アルバトロス号(Albatross)

- Albatross St. 4866(朝鮮半島東沖水深877 m)から採集されたエゾバイ科の殻

昨年12月に、3年ぶりの海外出張でアメリカのスミソニアン国立自然史博物館を訪れました。主な目的は、1907年に日本周辺海域で海洋観測を行ったアメリカ水産局の調査船Albatrossが、日本海の深海域から採集した巻貝標本の調査です。2週間ほどの滞在でしたが、現在とは様々な環境が異なる100年以上前の日本海の貝類生息状況の一端を知り得ただけでなく、国際情勢や資源保護の見地から、現在では調査の困難な海域の標本を調べることができ、予想以上の成果が上がりました。また液浸標本を含む資料を長期間に亘って適切に管理・保存することの重要性も痛感しました。

(動物研究部:長谷川和範)

2月23日

- 再び甑島

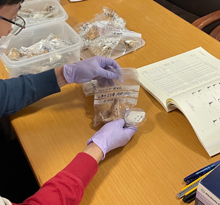

- 調査中に拾った現生条鰭類(じょうきるい)の骨

昨年の1月にもこのコラムで紹介した鹿児島県甑島(こしきしま)列島に、白亜紀の陸生脊椎動物化石調査のために先日再び行ってきました。今回は天候に恵まれ、前回はできなかった、海岸線に分布する露頭への小型船を使った上陸ができ、昨年から期待していた新しい露頭に張り付いての調査を行いました。私が見つけたものは、現生の大きな条鰭類(じょうきるい)の頭骨から脊柱の前部がつながった骨格くらいでしたが、非常に有意義な調査となりました。

(地学研究部:對比地孝亘)

2月16日

2月9日

- 別種になった鳥

- ミャンマーのチャメオオコノハズク(左)と日本のオオコノハズク(右)

研究の進展などから鳥の種は近年分けられる傾向にあり、この30年で世界の鳥は9,000種から11,000種に増えましたが、オオコノハズクは1種が9種にも分けられました。昨年8月、新型コロナウィルスが流行してから初めての海外調査でミャンマーへ行った際、その一種チャメオオコノハズクを調べることができました。和名の由来となった目の虹彩が暗いこと以外にも、嘴の色が薄いことや瞼が橙色なこと、また鳴き声やDNAなど多くの違いがあり、別種であることが確認できました。

(動物研究部:西海 功)

2月2日

- 熊本の古代人

- 昨年11月に、熊本県内出土の縄文時代から中世まで(約五千年間)の人骨51点のミトコンドリアDNA分析の成果を報告しました。同一地域でこれだけ時代幅のある人骨のDNA分析の成果が報告されたことはなく、同地域でどのような遺伝的変遷を辿ってきたかを示すことができました。それにより、中部九州の古代人は古墳時代も依然として縄文人の遺伝要素を多く残していることが明らかとなりました。現在は、より膨大な遺伝情報を含む核ゲノムの解析を進めています。

(人類研究部:神澤秀明)

1月26日

- 異分野コラボで広がる新たな研究

- 当館が収蔵するたくさんの葉化石に残された昆虫などの痕跡を調べることで、過去の昆虫と植物との関係を探ろうという研究プロジェクトを外部の昆虫研究者と始めています。写真は北海道北見市の約450万年前の地層から見つかったポプラの仲間の葉。矢印の先に、幼虫が葉の中を食べ進んでできたと思われる痕(潜葉痕)がみられます。注目しているのは鮮新世(533.3万年前〜258万年前)という時代。今よりも少し暖かかったこの時代は、これから迎えるであろう温暖な地球のモデルとして注目されているからです。どんな昆虫と関係があったのか、今とはどう違っていたのか、これからの研究の進展にご期待ください!

(地学研究部:矢部 淳)

1月19日

- 水草とザリガニと外来種問題

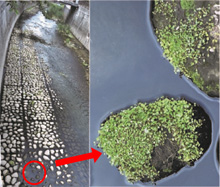

- 石の上にびっしりと生えている外来水草

アメリカザリガニが日本の水辺において深刻な問題となっていることをご存知でしょうか。在来の水草を捕食して消失させたり、生態系のバランスを崩すなどの問題が全国で生じているのです。当館の筑波実験植物園でも、水草の被害を最小限にするための努力をしているところですが、一方で、場合によっては水草が被害を与える側になるケースも近年急増しています。写真は、東京都内のとある河川の様子です。楕円球状の石の上にびっしりと生えているのは、グロッソスティグマ・エラチノイデスというオーストラリア原産の水草です。水草アクアリウムで人気の種類ですが、いつのまにか逃げ出し、河川一帯を覆うまでに広がっていることを昨年報告しました。在来の水草の減少原因は様々ですが、アメリカザリガニのような外来生物による消失と、外来水草による在来種の駆逐は、現在最も深刻な問題となっています。

(植物研究部:田中法生)

1月12日

- 深海魚の学名

- バケダラ(Squalogadus modificatus)の液浸標本 (全長40cm、当館所蔵)

『深海魚コレクション エックス線CTで探る不思議な姿』を昨年8月に出版しました。この本では各種の学名の意味も解説しています。意味を論文にきちんと記す習慣が現在は根付いていますが、昔の論文では何故その学名にしたのか記載がなく、曖昧なものもあります。例えばバケダラ属の学名はスクワロガドゥスです。スクワロはツノザメ(サメの仲間)、ガドゥスはタラです。サメのようなタラとは一体なんでしょうか?体や膨らんだ頭を触るとザラザラしていますので、「サメ肌のタラ」という意味の可能性が高いと考えています。

(動物研究部:篠原現人)

1月5日

- 地球外物質の同位体比分析

- 表面電離型質量分析装置

元素の同位体の分析は様々な分野で利用されています。当館の研究成果は昨年開催した企画展でもご紹介しました。私の研究室で運用している表面電離型質量分析装置は、主に重い金属元素の同位体比分析ができます。特にストロンチウムやネオジムといった元素の同位体比から数百万年から数十億年という年代測定が可能です。また、隕石等の地球外物質の場合は、宇宙線照射による同位体比変動の記録を読み解き、その物質がどのように宇宙から地球に辿り着いたかの履歴が分かります。さらには星の中での元素合成の痕跡が残っている場合もあります。昨年は「はやぶさ2」初期分析チームの一員として、探査機が持ち帰った小惑星リュウグウの試料中のバリウムの同位体比分析をこの装置で行うことができました。初期分析チームによる研究成果は現在続々と学術誌に発表されています (参考論文1・2・3・4・5 ※すべて英文)。

(理工学研究部:米田成一)