| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ ダム湖の植物プランクトン ≫ Aulacoseira pusilla群 |

ダム湖の植物プランクトン

- Code:

- D1

- -

- 5

- Aulacoseira pusilla群

| 学名 | Aulacoseira pusilla (F.Meister) Tuji et Houki |

| 記載論文 | |

| よく使われてきたシノニム |

| 大きさ | 直径: 6-10µm, マントル高 2-10µm, 条線 21-26/10µm |

| 分類特徴 | ダム湖で見られる直径とマントル高が10µm以下のAulacoseira distans類似群には、A. pusillaとA. tenellaがあるが、前者の方が一般的である。A. pusillaは特徴的な三角形の棘を持つによって高倍率のレンズによる観察により分けることが出来るが、可能であれば酸処理試料による油浸レンズ観察かSEM観察が望ましい。ダム湖では、A. tenellaも多く見られるが、他の種と誤同定されている可能性が高い。 細胞は単独あるいは3細胞ぐらいまでの群体で見られる。培養株では非常に長い群体を形成するときもあるが(図3)、自然界では数細胞の群体が普通である。殻長が直径より短い事が多いが、同程度あるいは長いものが少数混じる事がある。条線は酸処理を行って油浸レンズによる観察を行わないと見ることが出来ない。A. subborealisはA. pusillaのシノニムである。 A. distansの承名変種は化石種であり、現存しない。湿原など腐植水域には両種以外のA. distansの変種(A. nivalisなど)が多く見られるが、調和型水域では見られない。出現した場合は、本グループに入れて差し支えない。 |

| 生態(浮遊・塩・季節) | 浮遊性、冬季に優占することが多いが、季節を問わず出現する。 |

| 生態(分布・栄養段階) | 中栄養から富栄養水域 |

| 生態(毒性・障害) | |

| 参考文献 | 辻・Williams (2006) |

| 1 | Aulacoseira pusilla |

| 解説 | LM |

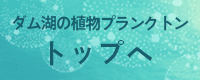

| 2 | Aulacoseira pusilla |

| 解説 | SEM |

| 3 | Aulacoseira pusilla |

| 解説 |

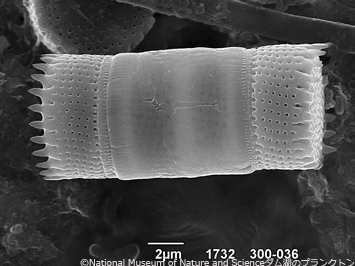

| 4 | Aulacoseira tenera |

| 解説 | SEM |