共生菌がランの多様化をもたらした

遊川 知久(ゆかわ ともひさ)

筑波実験植物園

植物は光合成により自ら栄養を作るため、他の生物から養分をもらっているようには見えません。ところが多くの植物は、菌類と共生して栄養のやり取りをしているのです。中でもラン科は、菌から栄養をもらわないと種子が発芽・生長できない、菌を消化しあたかも食べるようにふるまう、といった他の植物には見られない、菌との深い関わりを持っています。

ラン科と菌のユニークな共生がどのように進化したのか調べたところ、グロムス門の菌と共生する一般の植物とは異なり、ラン科はアンズタケ目などの担子菌と共生することが分かりました。一般の植物が共生するグロムス門の菌は、生きた植物から栄養をもらわないと死んでしまいますが、大部分のラン科の共生菌は落ち葉などの植物遺体を栄養とするため、生きた植物に頼りません。したがってラン科の共生菌は、生きた植物がいない場所でも生息できます。

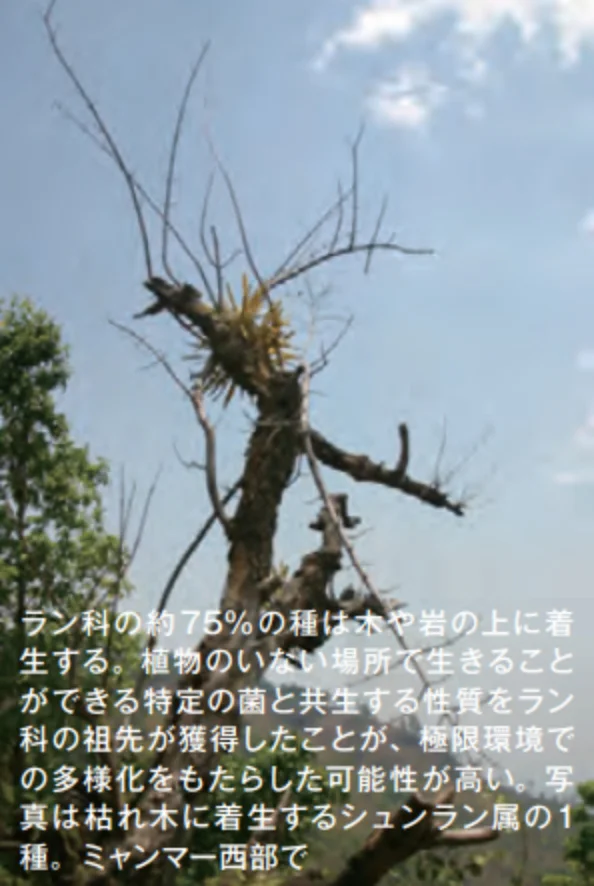

ラン科は植物でもっとも種数の多い科ですが、約75%の種は木や岩の上のような植物が生えにくい場所で暮らす着生植物です。ラン科がずばぬけて多様化したのは、生きた植物に依存しない菌と共生する性質が進化したため、木や岩の上のような植物のいない極限環境に進出できたことが要因と考えられます。

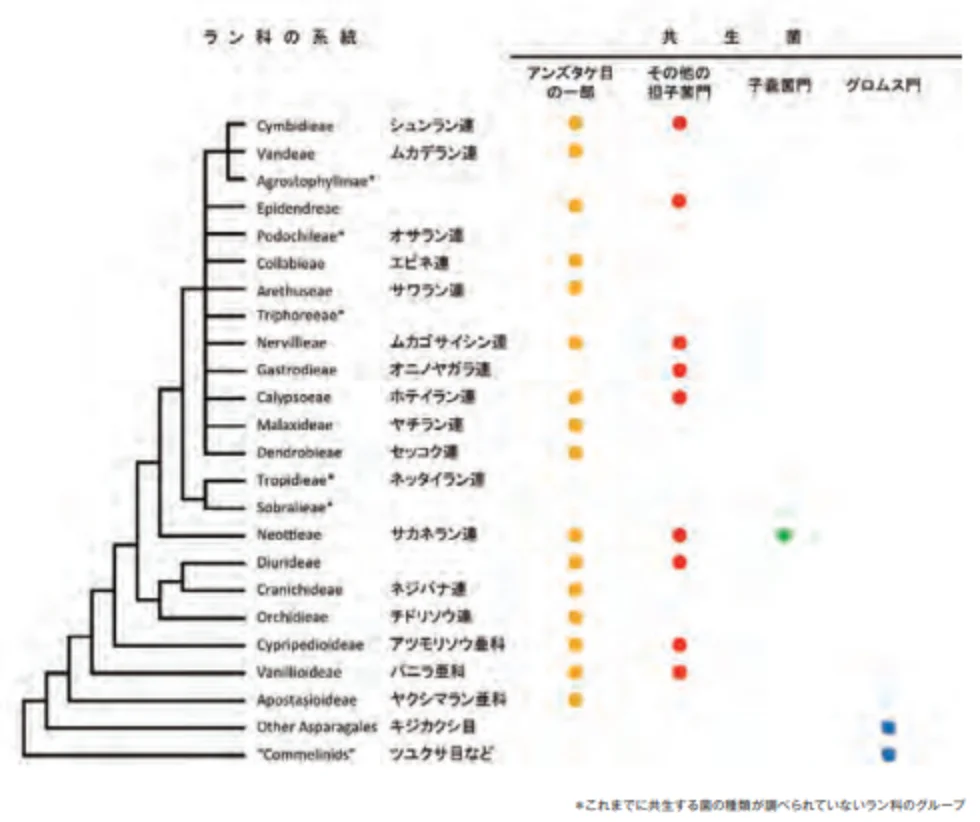

ラン科の共生菌の多様性。ラン科の系統関係と共生菌の種類は、DNAを使った解析の結果にもとづく。ラン科に縁の近い他の植物は、生きた植物に栄養を依存するグロムス門の菌と共生する。一方、大部分のラン科は、植物遺体を栄養とするアンズタケ目などの担子菌と共生し、グロムス門の菌と共生することはない。担子菌との共生は、ラン科の初期進化の段階で獲得された可能性が高い。

研究者に 聞いてみました!

1) 研究する上での苦労や悩みなどはありますか

トシとともに細かいものが見えにくくなりました。

2)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

センス・オブ・ワンダーを失わないこと。

3)今の職業に就いていなければ何をしてい ると思いますか

家業(呉服商)を継いでいたかと。

4) 座右の銘や本などがあればご紹介くださ い

「偶然は貴し之を捕らえよ」草野俊助

筑波実験植物園では絶滅のおそれのある植物の保全に力を入れています。湿地での種子採集では足がすくわれて、いつのまにか泥だらけに。

筑波実験植物園では絶滅のおそれのある植物の保全に力を入れています。湿地での種子採集では足がすくわれて、いつのまにか泥だらけに。