キノコを食べるラン!? イモネヤガラとその共生菌

遊川 知久(ゆかわ ともひさ)

筑波実験植物園

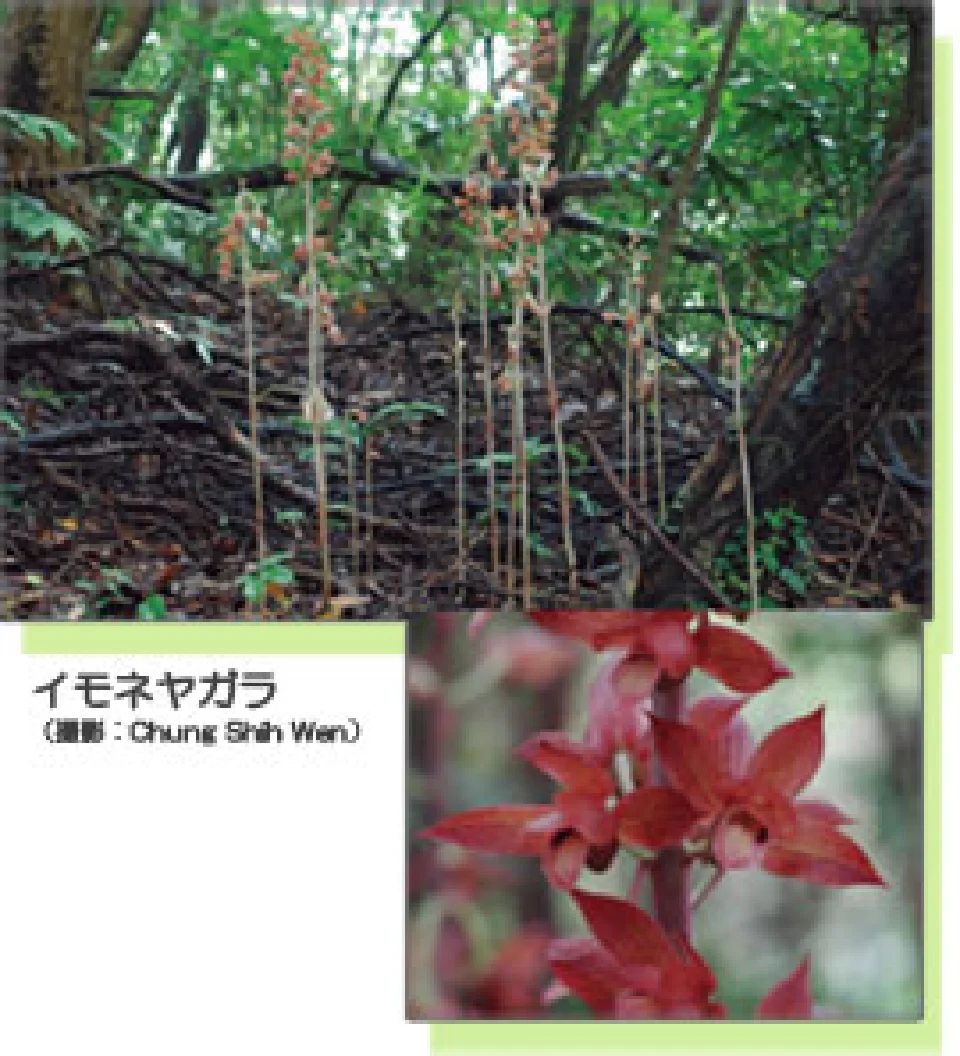

イモネヤガラ(Eulophia zollingeri)は、日本の鹿児島県より南、東南アジア、オーストラリアまで広く分布しているラン科植物です。日本ではたいへん数が少なく、環境省のレッドデータブックでは絶滅のおそれのある種とされています。

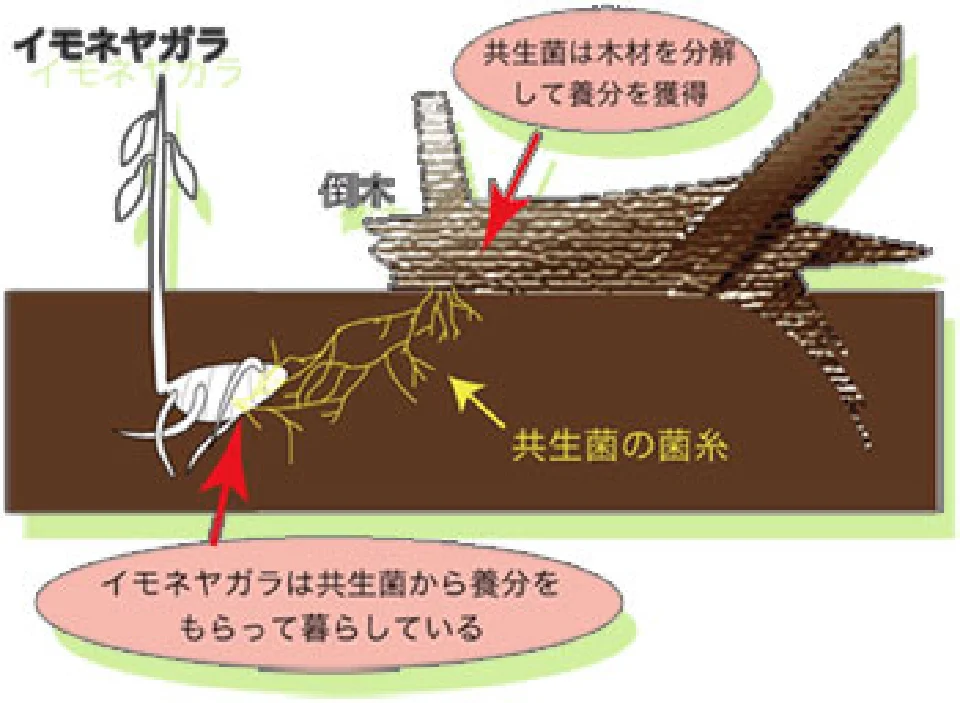

植物は葉の上で光合成によってデンプンを作り、それを養分として大きくなります。しかし、イモネヤガラは葉をもたないため光合成できず、共生する菌類から養分をもらって生育しています。地下にサトイモのように肥大した長さ 10cm ほどの茎を形成し、普段は地中でひっそりと暮らしています。6~7 月の開花期になると高さ 50~70cm の花茎が地上に姿を現し、開花・結実します。

このようにイモネヤガラは、共生菌がいなければ生きていけない性質を持っています。共生菌を調べることはこの植物の生態や進化を知るため、さらには、この植物を絶滅の危機から救うためにも非常に重要です。そこで私たちは、日本、台湾、ミャンマーからから採集されたイモネヤガラについて、共生菌の DNA 鑑定を行いました。その結果、イモネヤガラの共生菌は、すべて担子菌のイタチタケ属の1種であることがわかりました。しかも、日本、台湾、ミャンマーのサンプルから見つかった菌はすべて同じ種類だったのです。

イタチタケは木材を分解する菌類として知られています。イモ ネヤガラは倒木など朽ち木の近くに発生することが多いのですが、 それは木材を分解している菌類から養分をもらっていたからだっ たのです。また、このランを守るためには、自生地に共生菌のエ サとなる朽ち木が絶えず存在することが必要であることもわかり ました。

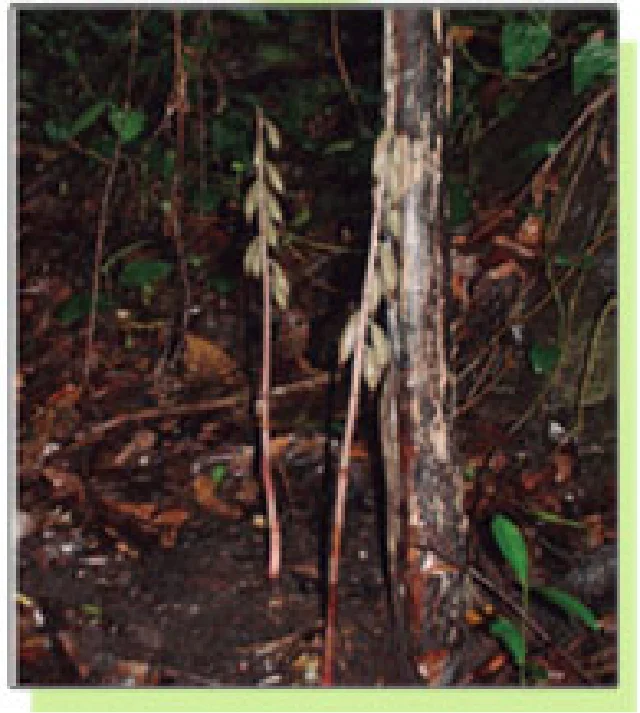

ミャンマーで撮影されたイモネヤガラ。

ミャンマーで撮影されたイモネヤガラ。

果実を付けた花茎の隣には朽ち木が立っ

ている。(撮影:辻田有紀)