建設関係資料の調査で何がわかるか -銀座煉瓦街使用煉瓦を例にして-

久保田 稔男(くぼた としお)

産業技術史資料情報センター

科学技術史グループ

日本を代表する商業都市・銀座は、明治のはじめ頃、火災に強い不燃都市を目指して、れんが造の西洋建築による街づくりが試みられました。当時の建物は現在では見ることができませんが、現地で採集したれんがを観察することで、様々なことを知ることができます。

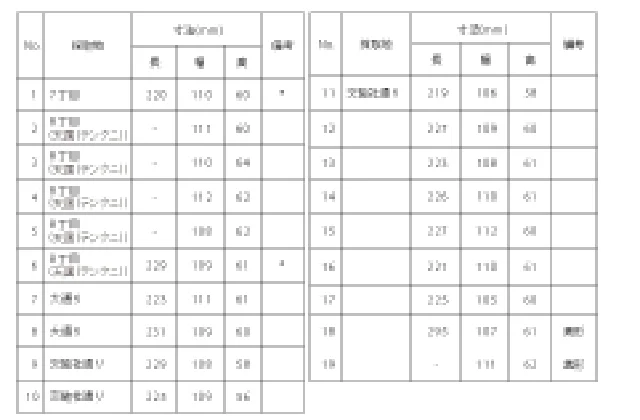

大量に必要となるれんがは、規定された寸法に従い日本で製造されました。現在の日本工業規格の規定と比べると、いくぶん大ぶりの寸法でした。れんが の表面を観察すると、刷毛でぬぐったような細かな線が見られ、工具を用いて手で成形されたものであることがわかります。また、「○」状の刻印が打たれ、 れんが街のれんがを製造した盛煉社では「○」状の 刻印が使われていたことがわかります。

失われた建物であっても、その一部を構成していた部材から、様々なことを知ることができます。

銀座煉瓦街(1873年)

銀座煉瓦街(1873年)(建築学会編『明治大正建築寫眞聚覽』建築学会、1936、p.17)

No.9に打たれた刻印

No.9に打たれた刻印 手抜き成型工具

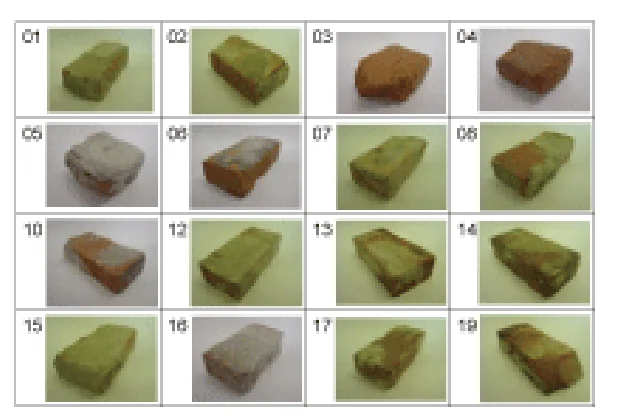

手抜き成型工具 国立科学博物館所蔵の銀座煉瓦街使用煉瓦

国立科学博物館所蔵の銀座煉瓦街使用煉瓦 国立科学博物館所蔵の銀座煉瓦街使用煉瓦

国立科学博物館所蔵の銀座煉瓦街使用煉瓦 JIS規格との比較

JIS規格との比較