戦国大名の室内空間を出土遺物から再現する

沓名 貴彦(くつな たかひこ)

産業技術史資料情報センター

科学技術史グループ

歴史番組で戦国大名がよく取り上げられますが、どのようなすまいを思い浮かべますか?織田信長の安土城や豊臣秀吉の聚楽第では、極彩色の豪華絢爛な広間がよく再現されます。

室町期の書院造では、襖には山水などの水墨画が描かれ、 落ち着いたモノトーンの世界でした。織豊期になると華やかな濃絵を用いた襖となり、極彩色へ変化します。その転換点が、その間である戦国期とされています。

空間の色彩構成を探る鍵は、建築で使われた飾金具です。 モノトーンであれば飾金具は表面処理を用いて黒色、極彩色 では金メッキの金具を使いました。

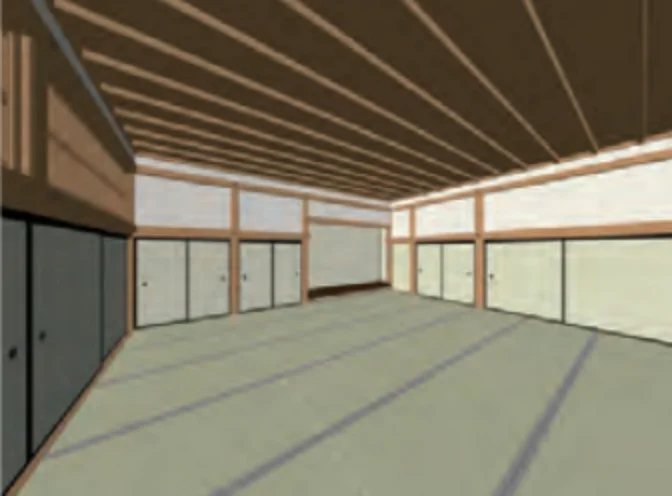

現在、戦国大名の室内空間を探る研究を、福井県の一乗谷 朝倉氏遺跡を事例に行っています。この遺跡は、1573年に織 田信長軍によって滅ぼされた戦国大名朝倉義景の館を中心とする城下町遺跡です。寺院跡や上級の武家屋敷跡から出土した飾金具の釘隠や引手金具を分析すると、表面に硫黄を検出するなど、当初の表面は黒色とわかってきました。金具が黒色であれば、室内は落ち着いたモノトーンになります。朝倉義景の居館もモノトーンの落ち着いた空間と推定されてきており、その再現が計画されています。

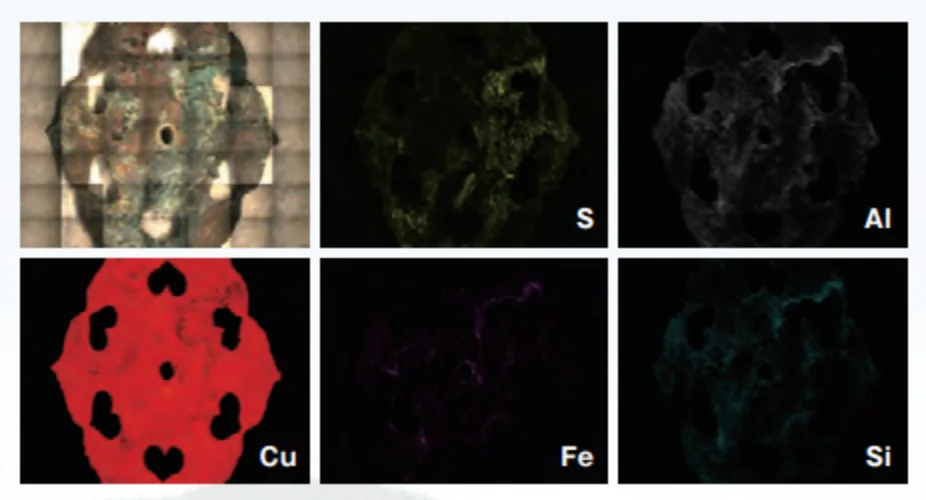

図1 釘隠の元素マッピング

図1 釘隠の元素マッピング

S→硫黄、Al→アルミニウム、Cu→銅、F→鉄、Si→ケイ素

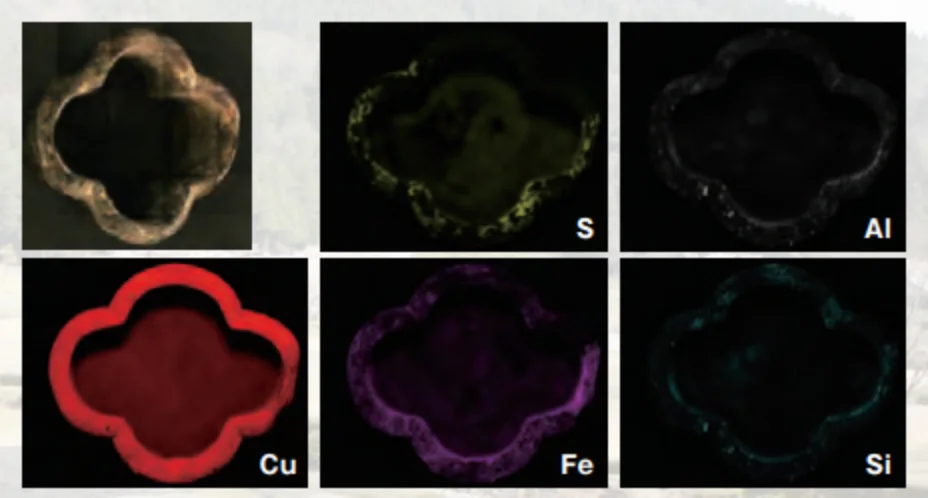

図2 引手金具(胴)の元素マッピング

図2 引手金具(胴)の元素マッピング

S→硫黄、Al→アルミニウム、Cu→銅、F→鉄、Si→ケイ素

図3 朝倉館内部想像図

図3 朝倉館内部想像図研究者に聞いてみました!

1) 自身の研究内容と社会、一般との接点は

歴史上、技術は社会経済に大きな影響を与えています。私が調べている非鉄金属技術 の歴史が、日本の歴史に影響を与えた一端を解明することにより、社会に多少なりとも役 に立てるのではと考えています。

2)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

私の調査対象は、日本各地の出土遺物が中心です。そのため、各地の教育委員会や埋 蔵文化財センターの皆さんに、多大な迷惑をかけていることが悩みです。その上重要な遺 物は指定文化財となっていることが多く、調 査が難しいことも大きな悩みです。

3)研究者になるために一番大事だと思うことは 何ですか

コツコツと研究と発表を続けること、研究者となることをあきらめないことです。

4)今の職業に就いていなければ何をしていると思いますか

科博の前は、県立博物館の学芸員でした。その前には、化学会社で研究開発を行っていました。文化財と関連する技術を研究したいという一念発起がなければ、会社員を続けていたと思います。