材料から科学技術の歴史を解明する

沓名 貴彦(くつな たかひこ)

産業技術史資料情報センター

科学技術史グループ

モノにあふれる現代社会の中で我々は生きていますが、古くは金属やガラス、最近ではプラスチックや半導体など、人間は自らの英知を集めて新たな材料を生み出してモノを作り、生活を豊かにしてきました。その科学技術は、世界各地へ様々なルートで伝わり、生活や社会、歴史を変える原動力となりました。

私は、材料の誕生と発展が社会や歴史に及ぼした影響について研究しています。

出土遺物からその科学技術を探る

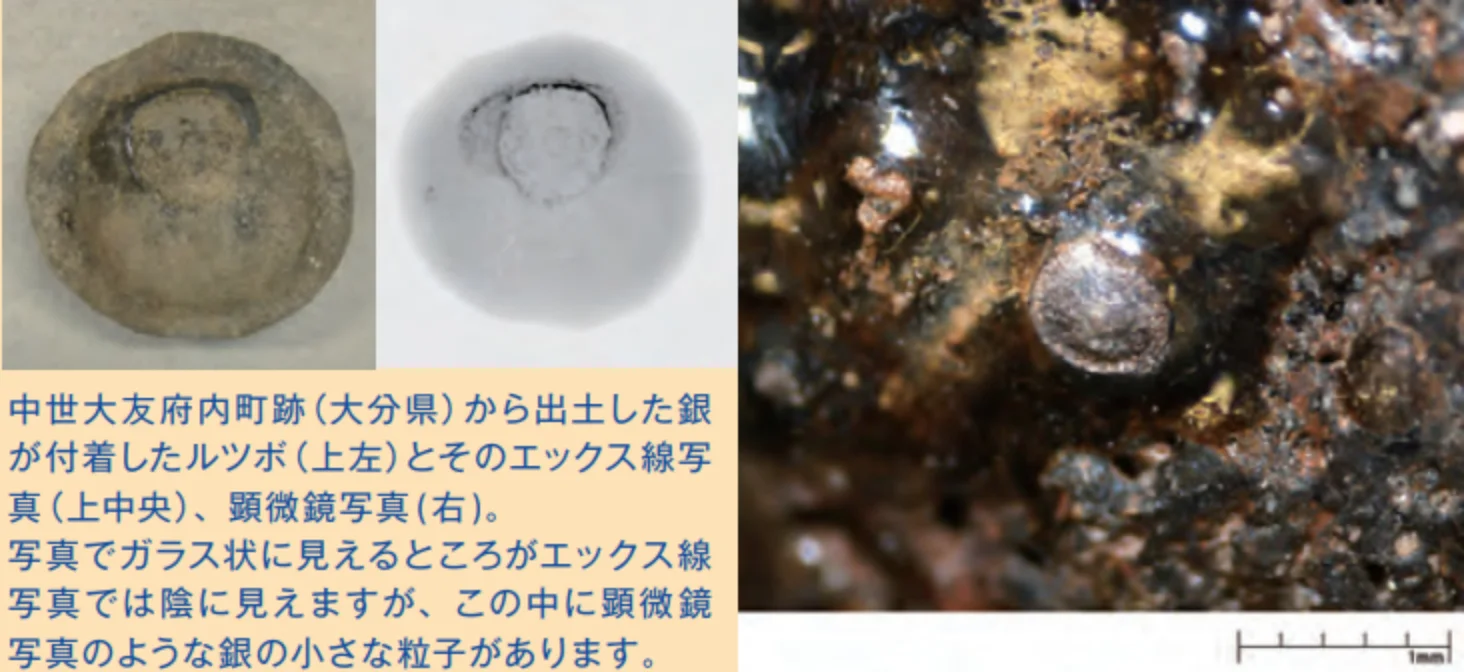

道路や建物などを作るときには発掘調査が行われますが、その際に膨大な数の遺物が出土します。私は、出土遺物の中でも金や銀といった非鉄金属の生産に使用したとみられる遺物に、科学的な手法を活用して使用目的やその技術を調べることで、日本 における非鉄金属生産技術の発展過程を研究しています。

(左)ラックカイガラムシが分泌した樹脂が、枝にちくわのように付着している様子。色素は、樹脂の中にいるムシの体内にあります。

(左)ラックカイガラムシが分泌した樹脂が、枝にちくわのように付着している様子。色素は、樹脂の中にいるムシの体内にあります。

(右)大きさもいろいろな綿臙脂が、わずかですが残っています。何が違うのでしょうか?

失われた材料の復活を目指して

「綿臙脂」といわれる、化粧品や絵具、染料などに用いられた赤色の色材があります。原料の色素は、アジアの熱帯に生息するラックカイガラムシから採取し、中国で生産していました。古くは正倉院に記録が残り、東アジアを中心に使われていましたが、明治以降は合成染料の普及のため使用されなくなり、現在では製造方法もわかりません。

その再現を目指して研究を行っています。

研究者に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

材料を中心とする科学技術史です。また人間が生み出した様々なモノを、未来に伝え るための研究もしています。

2)研究者になろうと思ったきっかけは?

歴史や芸術に興味があり、国宝などの作品がどの様に作られて現在に伝わったのかを知りたいと思ったことです。

3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

最近、銅と亜鉛の合金「真鍮」が、平安時代に利用されていたことがわかりました。正倉院には真鍮製の金工品が伝っていますが、江戸時代に普及するまでのことがよくわかっていません。真鍮やその材料である亜鉛は、どのように生み出されて日本へもたらされたのでしょうか。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを!

世界はわからないことにあふれています。わからないことを楽しみ、興味を持ったことをあきらめずに続けることが、重要と思います。