小さな砂粒から読み解く日本列島の形成史

堤 之恭(つつみ ゆきやす)

理学研究部

鉱物科学研究グループ

日本列島の地質は、大陸から流れて来た砂や泥が固まって出来たものが大半を占めます。それらがいつ、どこから来たのか…。砂の中から「ジルコン」や「モナザイト」などの鉱物を拾い上げて分析すると分かってきます。

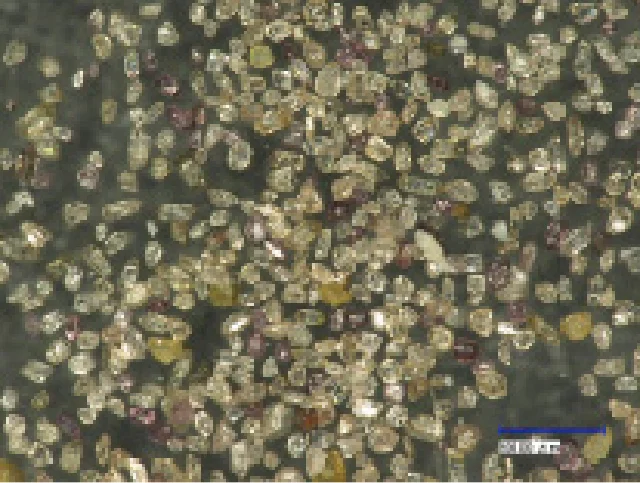

写真:兵庫県中部のジュラ紀付加体(丹波帯)の砂岩から取り出したジルコン。様々な色・形のものが混じっている。

最近の成果1 - 「三波川帯」の堆積年代

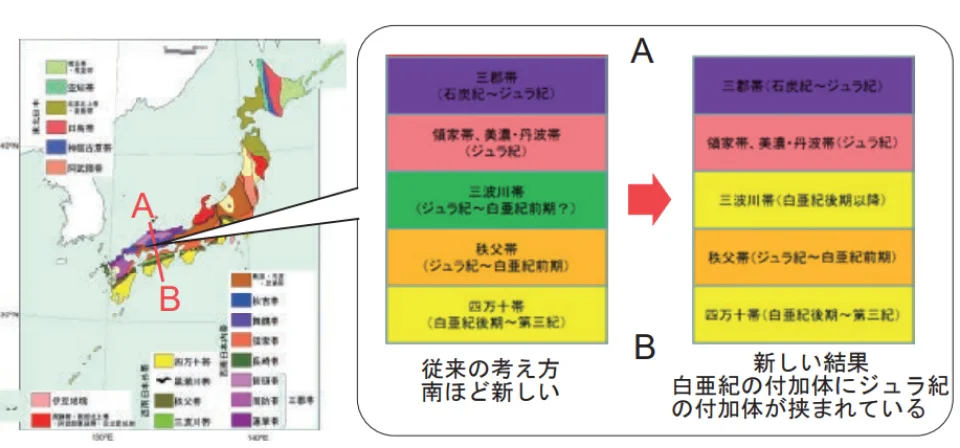

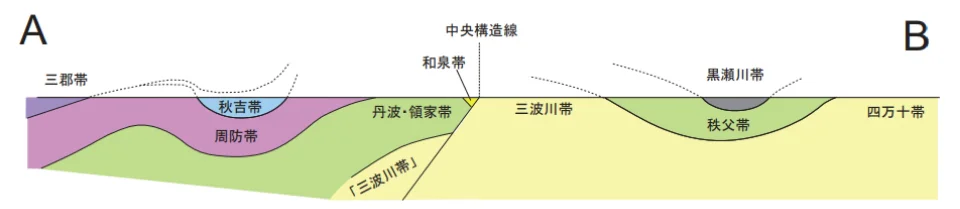

三波川帯は関東山地から九州まで続く変成岩地帯で、南に隣接する「秩父帯(ジュラ紀付加体)」が変成したものと考えられてきました。しかし、ジルコンの年代を測った結果、三波川帯(の少なくとも大部分)が白亜紀の付加体であることが明らかになりました。これは、日本列島の構造を考える上で重要な情報になります。

西南日本は南から順に付加してきたために、「北ほど古く、南ほど新しい」と考えられてきた。今回の発見はそれを覆すものであると言える。

西南日本は南から順に付加してきたために、「北ほど古く、南ほど新しい」と考えられてきた。今回の発見はそれを覆すものであると言える。 「水平に近い地質構造」を想定し、今回の結果と併せて考えると、 日本列島の地質構造を単純化する事が出来るが、果たして・・・?

「水平に近い地質構造」を想定し、今回の結果と併せて考えると、 日本列島の地質構造を単純化する事が出来るが、果たして・・・?最近の成果2 - 日本で最も古い鉱物

富山県黒部市の宇奈川地域の花崗岩から37億5千万年前のジルコンが、国立極地研究所の堀江憲路博士により発見されました。国立科学博物館も、研究グループに加わっています。詳しくは当館ホームページの「ホットニュース」などで。

発見場所(2006年当時)現在はモルタルで覆われている

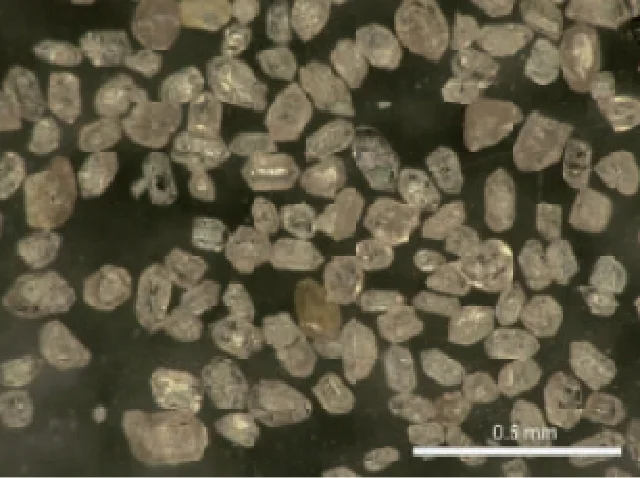

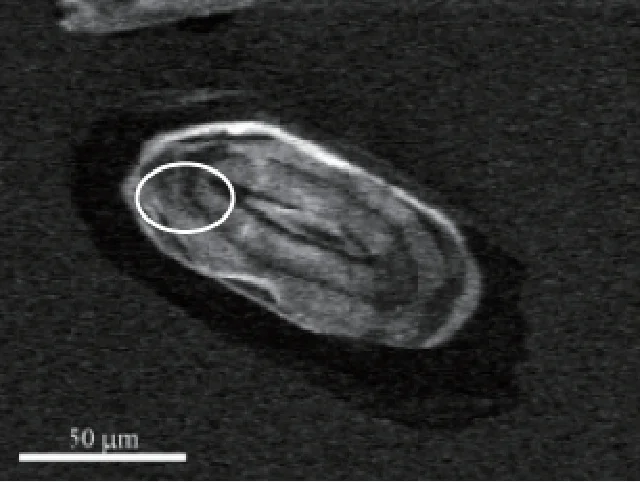

発見場所(2006年当時)現在はモルタルで覆われている 同じ岩石から取りだしたジルコンの写真

同じ岩石から取りだしたジルコンの写真 「日本最古の砂粒」の電子顕微鏡写真。白の楕円は測定した場所を示す

「日本最古の砂粒」の電子顕微鏡写真。白の楕円は測定した場所を示す※近況

現在は、日本海形成前に堆積した白亜紀堆積物の調査で、九州の天草や甑島で調査をしています。

下甑島の海岸。断崖に地層が見えている

この地層を調査するには崖を降りなければならない場合もあります

この地層を調査するには崖を降りなければならない場合もあります