古人骨に残るDNAを調べる

神澤 秀明(かんざわ ひであき)

生命史研究

人類史研究グループ

過去と現代の人々との関係を明らかにする方法のひとつに、遺跡から出土した古人骨のDNAを分析するという方法があります。この「古代DNA」分析は私たち現代人のルーツを知る上で直接的な証拠となるので、1980年代末から行われてきました。特に2010年に最新機器の次世代シーケンサーが古代DNA分析に取り入れられてからは、ゲノムや分析困難な資料の分析も可能となりました。(図1)

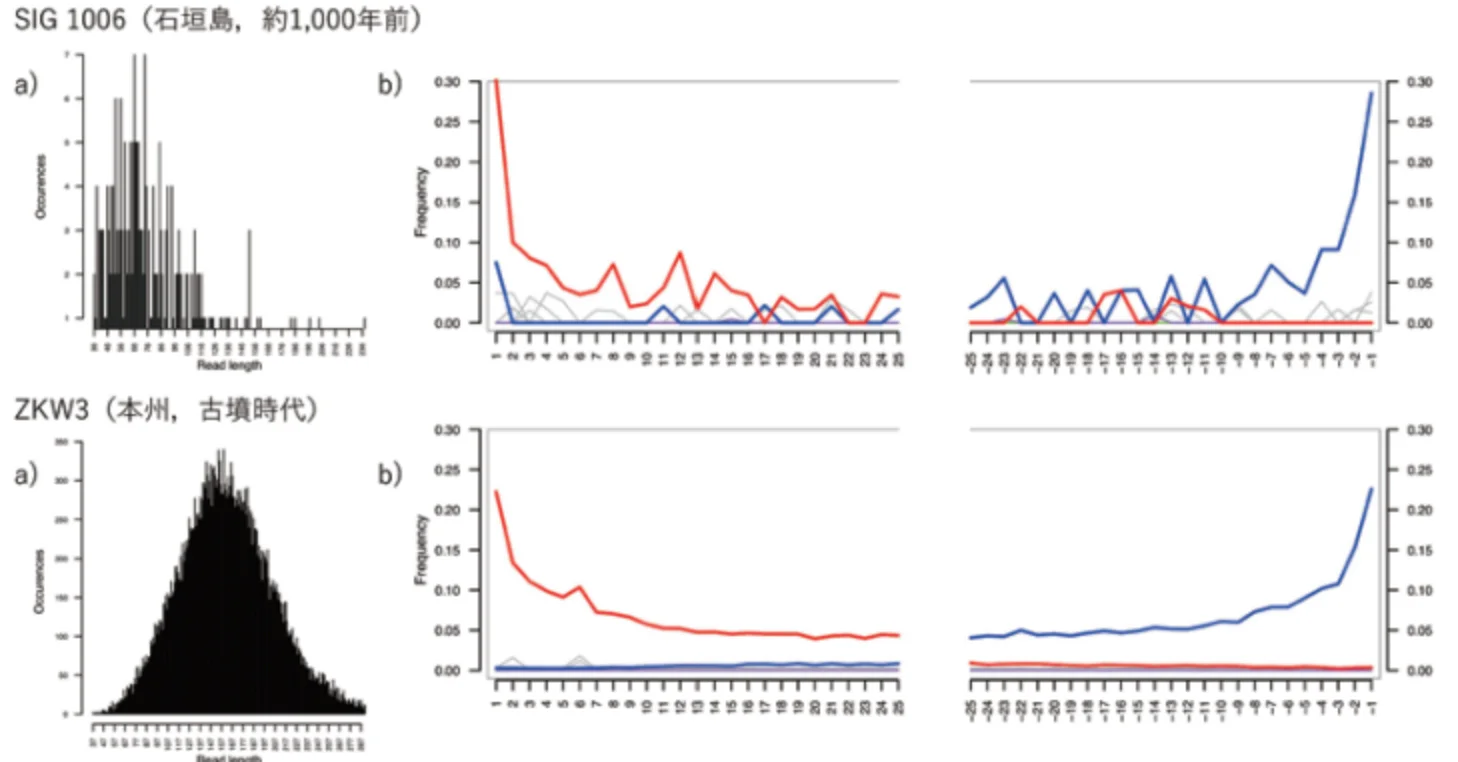

現在、国立科学博物館の分野横断的な総合研究「黒潮に注目した地史・生物史・人類史」(平成28~32年度)の一環で、琉球列島を中心とした古人骨のDNA分析をしています。人骨のDNAは長い年月のあいだに断片化・劣化していきますが、暖かい琉球では特にそれが進みます。図2では、石垣島の約1000年前の資料(SIG1006)と本州の古墳時代の資料(ZKW3)の断片化・劣化の程度を比較していますが、石垣島の資料は(a)断片長が短くて数も少なく、(b)DNAの劣化も進んでいます。しかしこの個体からは、配列データを得ることができ(背景の4色のA, T, G, Cが並ぶ配列)、現代の琉球列島に多く見られるタイプの配列を持つことがわかりました。現在はこれらの個体からより多くの配列データを得ることに挑戦しています。

図1 次世代シーケンサーで分析され、報告書や論文等で報告されている遺跡

図1 次世代シーケンサーで分析され、報告書や論文等で報告されている遺跡 図2 DNAの状態の悪い資料(SIG1006)と良い資料(ZKW3)の例。(a)DNAの断片長と数(b)DNAの劣化(脱アミノ化)の程度。両端のピークが高いほど、劣化が進んでいる証拠

図2 DNAの状態の悪い資料(SIG1006)と良い資料(ZKW3)の例。(a)DNAの断片長と数(b)DNAの劣化(脱アミノ化)の程度。両端のピークが高いほど、劣化が進んでいる証拠 写真1 白保竿根田原洞穴遺跡での発掘の様子

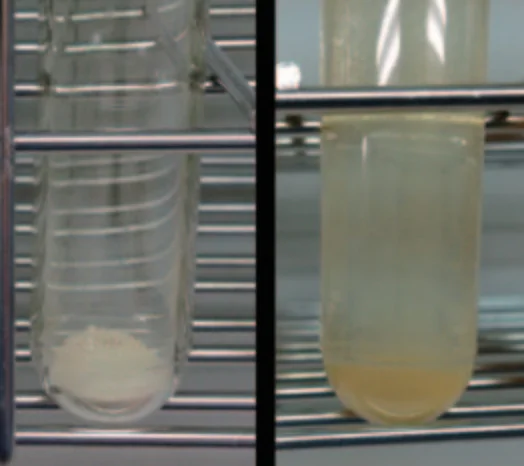

写真1 白保竿根田原洞穴遺跡での発掘の様子 写真2 DNA分析のために骨から採取した骨粉(左)と試薬で溶解中の様子(右)

写真2 DNA分析のために骨から採取した骨粉(左)と試薬で溶解中の様子(右)研究者に聞いてみました!

1) これから取り組んでみたい研究は

これまでは縄文時代・弥生時代といった先史時代の資料が分析の中心でしたが、最近では古墳時代以降の歴史時代の資料の分析も行い始めています。最近、宣教師シドッチである証拠のひとつをDNAから示したように、歴史と絡めた研究をしてみたいです。

2)自身の研究内容と社会、一般との接点は

最近は遺伝子検査などで自身のルーツなどを調べるサービスが提供されてきていますが、私たちが分析した縄文人のゲノムデータを基にして、将来自分の「縄文人度」などを調べるようなサービスを提供する会社が出てくるかもしれませんね。

3)研究者になるために一番大事だと思うことは何ですか

「継続は力なり」ではないですが、研究結果はそう簡単に得られるものではないのでコツコツと地道に続けることでしょうか。

4)今の職業に就いていなければ何をしていると思いますか

大学に入った時は教師になりたくて教職科目も受講していました。もしかしたら高校の生物の先生になっていたかもしれません。