沖縄の鍾乳洞で旧石器人の暮らしを探る

藤田 祐樹(ふじた まさき)

生命史研究

人類史研究グループ

今から数万年前の旧石器時代、日本列島に初めてヒトがやってきました。そのころの人々の姿や暮らしぶりを探るため、沖縄県立博物館・美術館の仲間とともに沖縄の鍾乳洞で発掘調査を続けています。沖縄は、島々の大部分を覆う琉球石灰岩が骨の保存に適しているといわれ、日本では珍しく旧石器時代の人骨がたくさん見つかる地域です。ところが、人骨が見つかる一方で、彼らが使っていたはずの石器などの道具は、ほとんど発見されず、彼らの暮らしぶりは長いあいだ謎に包まれていました。

そこで私たちは、旧石器人の暮らしを探る調査を開始し、沖縄島南部のサキタリ洞遺跡で、なんと世界最古となる約2万3千年前の貝製釣り針や、貝で作った削り具、ビーズなど、多様な貝器を発見しました。沖縄の旧石器人は、海に囲まれた島で得やすい貝殻を好んで使って、多様な道具を作っていたのですね。さらに、動物遺骸を調べていくと、川にすむモクズガニというカニを、旬を迎える秋に限って食料として利用していたこともわかってきました。

旧石器人といえば、石槍を手にナウマンゾウを捕らえる姿が人気ですが、旬のカニを味わい、釣り糸を垂れて魚を釣って暮らす沖縄の旧石器人も、負けず劣らず魅力的だと思いませんか?

たくさん見つかるモクズガニの殻

たくさん見つかるモクズガニの殻 世界最古の釣り針(左上)を含む貝器と、釣り針の研磨に用いたと思われる砂岩片

世界最古の釣り針(左上)を含む貝器と、釣り針の研磨に用いたと思われる砂岩片研究者に聞いてみました!

1) 専門は何ですか

形態人類学(骨の形から昔のヒトのことを調べる研究)…のはずですが、発掘をする

とシカの化石やカニの殻が山ほど見つかったので、ヒトがシカやカニを食べていたの

かなどについて研究しています。

2)これから取り組んでみたい研究は

沖縄旧石器人が秋にカニを食べていたことがわかったので、冬・春・夏の暮らしも知

りたいです。

3)自身の研究内容と社会、一般との接点は

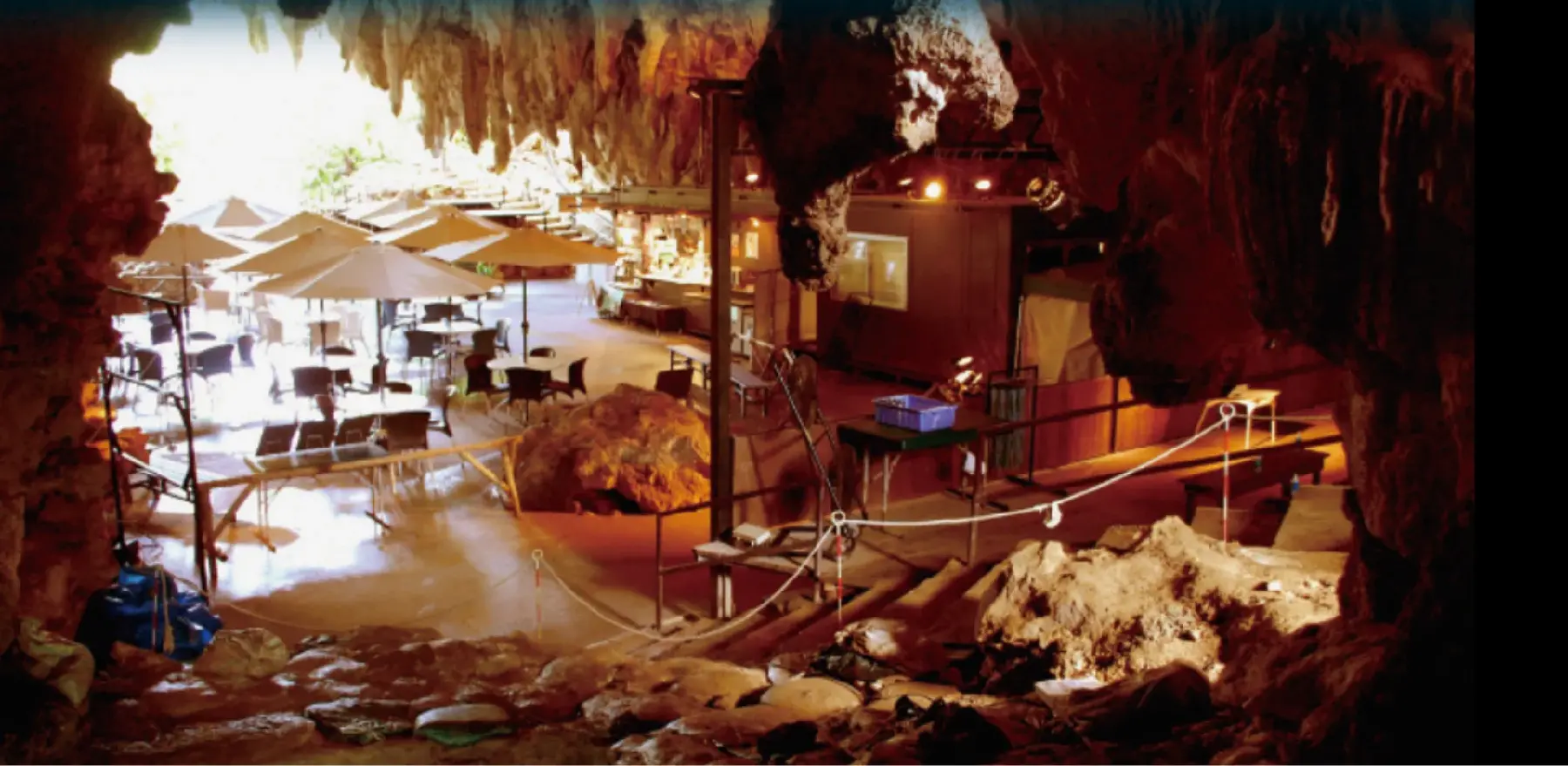

発掘現場の鍾乳洞が観光地(ケイブカフェ)なので、毎日たくさんの方が訪れています。

4)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

自分の目で見て、自分の頭で考えること。楽観的であること。