木を食べる二枚貝の進化を探る

芳賀 拓真(はが たくま)

生命史研究部

環境変動史研究グループ

海のシロアリ、ニオガイの仲間たち

海岸に出かけた時に、無数の孔があいた流木を見たことはありませんか?多くの場合、孔をあけた正体は、ニオガイ類という二枚貝の仲間です。驚くことに、これらの多くは海に流れ出た「木を食べて」生活しています。セルロースの集合体である木は格好の炭素源なのですが、これを直接利用できる動物はわずかしか知られていません。

深海の現生種は、ほとんど新種!

現在の海洋で「木を食べて」生活しているニオガイ類は、フナクイムシ科とキクイガイ科の2つのグループです。フナクイムシ科は沿岸などの浅海域に、そしてキクイガイ科は主に深海に棲息し、世界中のあらゆる海域で見ることができます。しかし、これらの多様性は未だに明らかにされておらず、特にキクイガイ科は未知の種ばかりです。そのため、調査船などを用いて継続的に現生種の資料を集め、系統進化的な研究を進めています。

キクイガイ類は主に深海調査で採集する。未知の種類のものばかり。

キクイガイ類は主に深海調査で採集する。未知の種類のものばかり。ニオガイ類の出現は、海洋生態系を変えた?!

これまでの研究によれば、「木を食べる」ニオガイ類は、おそらく針葉樹の繁栄を背景として、ジュラ紀中期(約1億7千万年前)に出現したと考えられています。ところが、中生代のニオガイ類はほとんど研究が進んでおらず、知見の空白地帯です。ニオガイ類は地味で目立たない貝類ですが、陸上の炭素を海洋に直接還元できる、生態的に重要な生き物です。木を食べるニオガイ類の出現は、海洋生態系を大きく変えたかもしれません。初期進化を担う化石種を詳しく調べ 、いつ、どのような背景のもとで進化が起きたのかを明らかにしていきたいと思ってい ます。

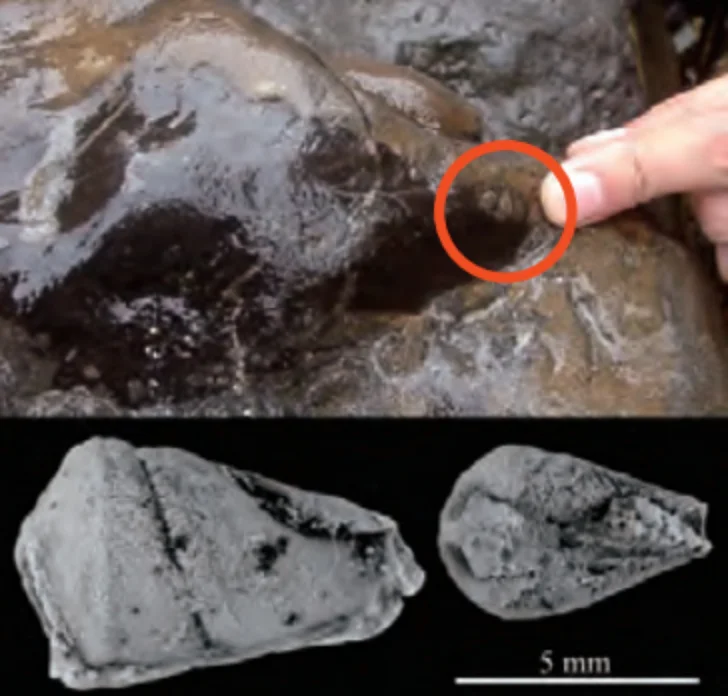

福島県の中生代ジュラ紀後期の地層から産出したニオガイ類。日本国内でも保存の良い資料が得られる。

福島県の中生代ジュラ紀後期の地層から産出したニオガイ類。日本国内でも保存の良い資料が得られる。研究者に聞いてみました!

1)専門は何ですか

貝を用いた進化古生物学と系統分類学です。化石種と現生種の双方を用い、生物がたどってきた進化の歴史を復元する研究をしています。

2)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

研究に悩みはつきものです。得られた成果に疑問をもち、常に思索しています。最近の苦悩は、老眼で小さなものが見えにくい ことです。

3)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

情熱です。何かを知りたいという欲求に嘘をついてはいけません。時には寝食を忘れるほど打ち込む必要もあるでしょう。

4)今の職業に就いていなければ何をしていると思いますか

古い車を自分で修理して乗ってきたので、 旧車のレストアを職業にしていたと思います。レストアで得た技術は、研究に必要な機材の修理や自作でも役立ちます。