小さな化石から地球環境がわかる

久保田 好美(くぼた よしみ)

生命史研究部

環境変動史研究グループ

繰り返された急激な気候変動

地球の歴史からみると過去100万年間はわずかな時 間ですが、寒い時代(氷期)と暖かい時代(間氷期)が 10万年の間隔で繰り返される変動の激しい時代でした。 そして、その中には、現在の状況と良く似た時代があります(例えば、太陽からの日射量)。それらの時代や全く環 境の異なる時代を調べることによって、これからの地球の気候がどう変わっていくのかを予測するための、重要なヒントを得ることができます。有孔虫は、炭酸カルシウムの殻をもつ単細胞生物で、 直径1mmにも満たない小さな生き物です。しかし、その化石は、地層に長い間残され、過去の気候や海洋環境変動を記録したタイムカプセルとも言えます。そうした有孔虫の化石を化学分析することによって、過去の水温や塩 分といった情報を取り出し、過去の気候や海洋環境を推定していくことが私の研究です。

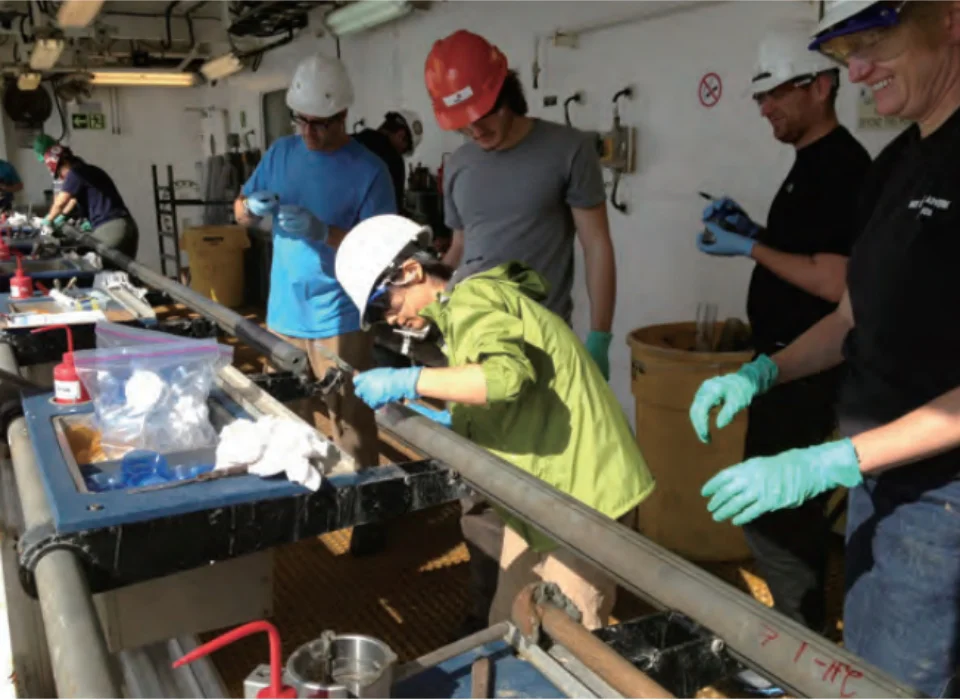

海底堆積物試料のサンプリングの様子。

海底堆積物試料のサンプリングの様子。 多種多様な有孔虫化石。

多種多様な有孔虫化石。 船上でのプランクトンネットによる観測。

船上でのプランクトンネットによる観測。黒潮の変動

地球の気候変動を考える上で、黒潮の変動に着目しています。黒潮は暖かく塩分の濃い海水を低緯度域から高緯度側に運ぶため、地球のエネルギー輸送に大きな役割を担っています。しかし、海水準(陸地に対する海面の高さ)が低い氷期の時代に黒潮がどこを流れてどのように変動していたのかについては明らかにされておらず、長い間議論が続いてきました。今後、東シナ海の研究から、はっきりしなかった黒潮の問題を解決していきたいと考えています。

船上での研究生活。しましまの堆積物は日本海の急激な環境変動を示す。

船上での研究生活。しましまの堆積物は日本海の急激な環境変動を示す。研究者に聞いてみました!

1) 専門は何ですか

微化石から地球の過去の気候変動や海洋変動 を明らかにすることです。

2)これから取り組んでみたい研究は

過去の黒潮の変動は人類の歴史とも密接に関 わっていることが他分野の研究者との交流や 議論でわかってきました。こうした視点をもつ ことができるのも科博ならではだと思います。 気候や海洋の変動と人類も含めた生物の関わ りについて、視野を広げていきたいと考えて います。

3)やりがいを感じるのはどのような時ですか

論文が受理された時や、学会や研究集会で面 白いと言ってもらえた時です。大学院生の時 に、研究の成功率は3割くらいで良いと言わ れたことがあります(野球でも3割バッターは なかなかです)。形にならないかもしれないけ れど、いろんな研究のアイデアを考えている 時が一番わくわくします。

4)座右の銘や本などがあればご紹介ください

村上春樹の『走ることについて語るときに僕 の語ること』