1500万年前に繁栄した珪藻を探して

齋藤 めぐみ(さいとう めぐみ)

生命史研究部

環境変動史研究グループ

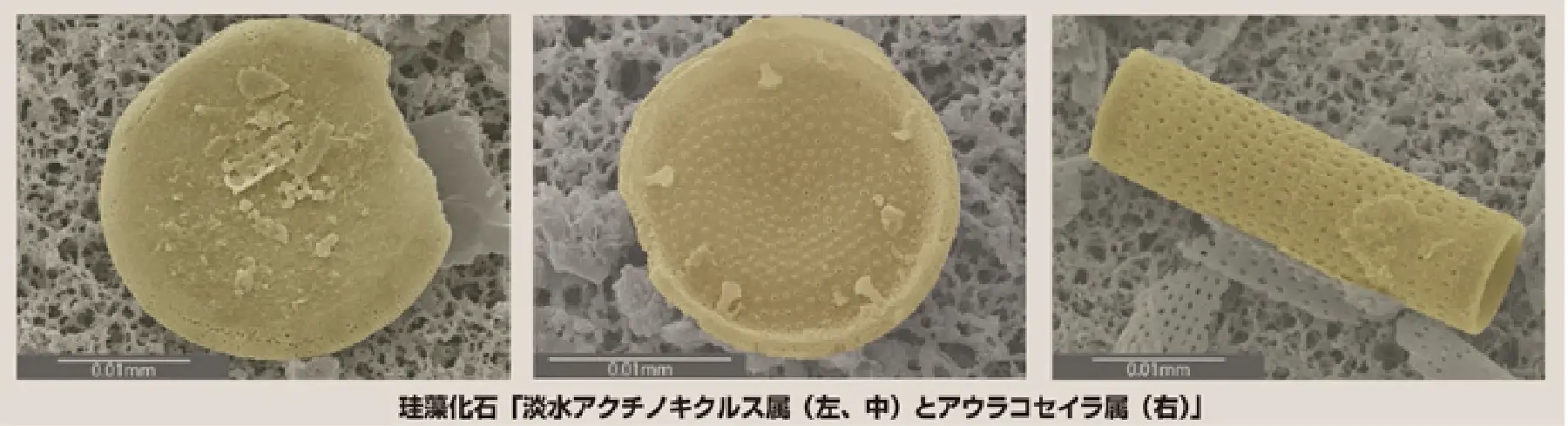

わたしは珪藻という植物プランクトンに興味を持っています。珪藻は、現在では海や淡水の湖や河川などいたるところに生育しており、地球上の光合成の4分の1を担っていると考えられています。しかしながら、その歴史は短く、珪藻化石が豊富に見つかるのは新生代(6500万年前以降)の地層に限られています。

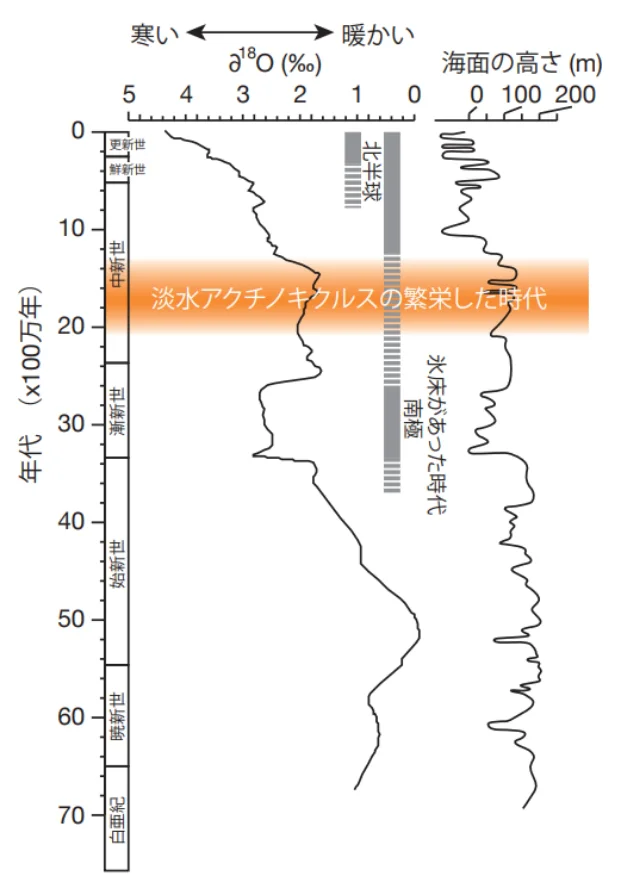

湖に暮らす珪藻のなかには、かつては非常に繁栄していて現在はほとんど絶滅してしまったグループがあります。たとえば、「淡水アクチノキクルス属」が、このようなグループに挙げられます。

この「淡水アクチノキクルス属」は、これまでの研究によって、日本周辺においては日本海ができた頃(1500万年前頃)の地層からが化石として産出することが知られてきました。わたしは、たくさんの化石を調べて、より詳しく「淡水アクチノキクルス属」が、いつ、どこに分布していたのかを知りたいと思っています。そして、なぜ、現在のほとんどの湖沼には生育していないのかを明らかにしようと考えています。そのために、野外で珪藻化石を含む地層を採取し、その地層を研究室に持ち帰って観察します。珪藻化石は顕微鏡を使わないと観察できないほど小さな化石です。お目当ての化石が採取できたかどうかは、研究室に戻って顕微鏡をのぞいてみてから分かります。

研究員に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

珪藻(植物プランクトンのなかま)の化石を調べて、珪藻のたどってきた歴史を研究しています。 珪藻が暮らしていた湖の環境や生態系がどのように変わったのかにも興味を持っています。

2)研究者になろうと思ったきっかけは何ですか?

大学院生のとき先生のすすめで研究を始めました。2年ほどして珪藻化石からなる縞々の地層(年縞) と出会って研究がおもしろくなり、職業として研究ができたらいいなと思いました。

3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

年縞(珪藻化石からなる縞々の地層)を多くの皆さんにみてもらえるよう試行錯誤を重ねています。最近、 ようやく樹脂でうまく固める方法が分かってきました。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを !

研究者になるには時間がかかります。大学院博士過程を修了する頃には20代後半です。家族や友人、 恋人など、多くの人に支えてもらえると心強いです。総合的に人間力を磨きましょう。