ひとかけらの化石から植物の来し方を知る

矢部 淳(やべ あつし)

生命史研究部

進化古生物研究グループ

日本列島は新生代新第三紀のはじめごろ(約 2000万年前)に起こった「日本海の拡大」により大陸と離れたあとも、何度も大陸との接続と分離を繰り返してきました。この間、気候の変化を背景に様々な植物種が侵入・出現したり、絶滅したりして日本列島の植生の原型が作られてきたと考えられます。植物の化石はこのような歴史を明らかにする物的証拠であり、その環境的な背景を知るツールとしても重要です。

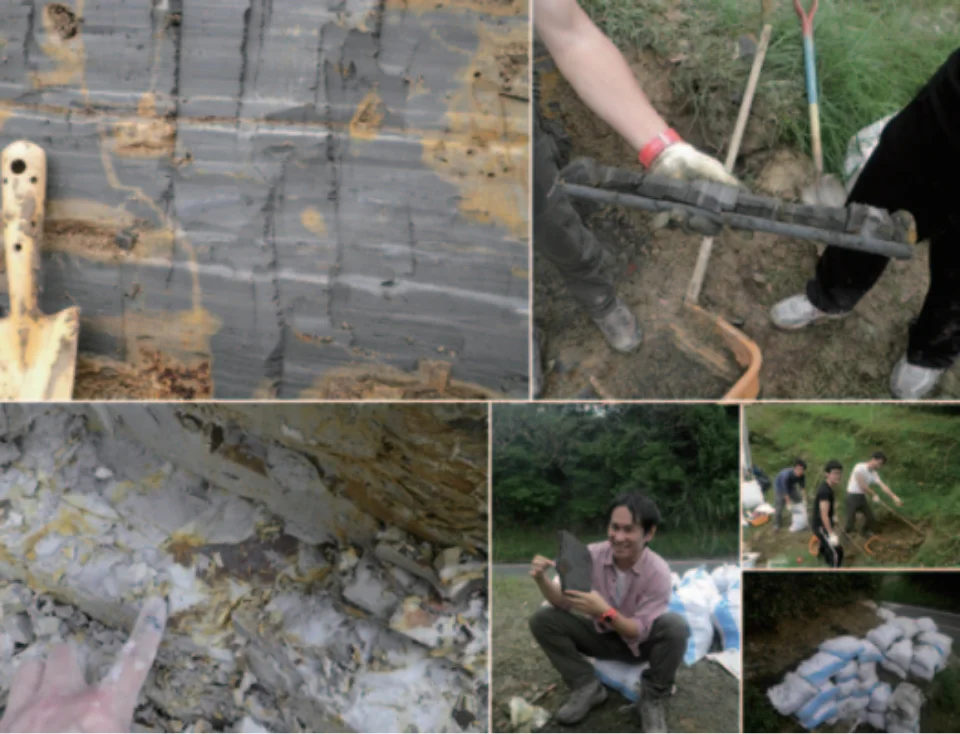

種子島(西之表市住吉)の調査現場での様子。花粉化石専門の藤木博士らと

種子島(西之表市住吉)の調査現場での様子。花粉化石専門の藤木博士らと地上に根をはって生きる植物は、葉や実・種子・枝などが植物体から離れて化石になることが多いのですが、各部位に特異な保存条件があり、化石がみつかる地層も違うことがあるため、様々な地層から情報を得られる利点があります。このため私たちは各部位の専門家が協力してチームで様々な課題に取り組んでいます。また、標本の同定には現生植物の部分標本を作って比較に利用しています。

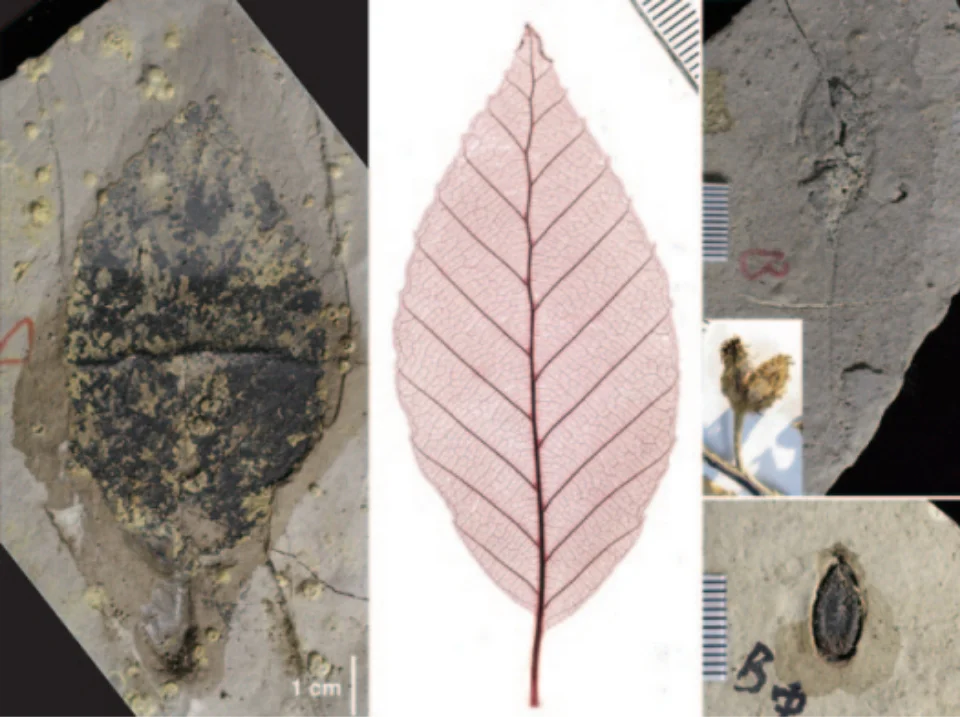

日本列島各地でみつかる植物化石には、まだ分類学・系統学的な研究が進んでいないものが多くあり、近年でも新しい分類群の発見が相次いでいます。私は全国各地の化石産地を調査し、新しい資料の発見と当時の気候条件の解明、それと合わせて地質時代を詳しく決めることに取り組んでいます。最近では、百数十万年以上前に大陸や台湾と日本列島を交流した植物種の歴史を知るため、琉球列島北端の種子島で現地調査を行い、植物の“かけら”からその来し方を解明しようとしています。

種子島で見つかったタイワンブナ類似の化石と比較現生標本

種子島で見つかったタイワンブナ類似の化石と比較現生標本研究者に聞いてみました!

北海道下川町の調査。材化石専門の鄭博士と

北海道下川町の調査。材化石専門の鄭博士と1)専門は何ですか

化石となった植物を対象とする学問で、古植物学と言います。

2)これから取り組んでみたい研究は

日本の前期鮮新世以降の地層からみつかるタイワンブナ(台湾現生種)の化石が広が ったタイミングやそのルート、日本におけるブナ林の成立との関係などについて理解 したいと思っています。

3) やりがいを感じるのはどのような時ですか

苦労して研究したことが世に出て行ったときです。そして、そうした情報を様々な形で提供できる場所(博物館)で働けていることにも、日々やりがいを感じています。

4) 研究する上での苦労や悩みなどはありますか

研究したい/研究しなければならない標本が多すぎて少々困っています。贅沢な話ですが、時間が思うように取れないのが悩みかもしれません。