日本列島の植生史を解明する

矢部 淳(やべ あつし)

生命史研究部

進化古生物研究グループ

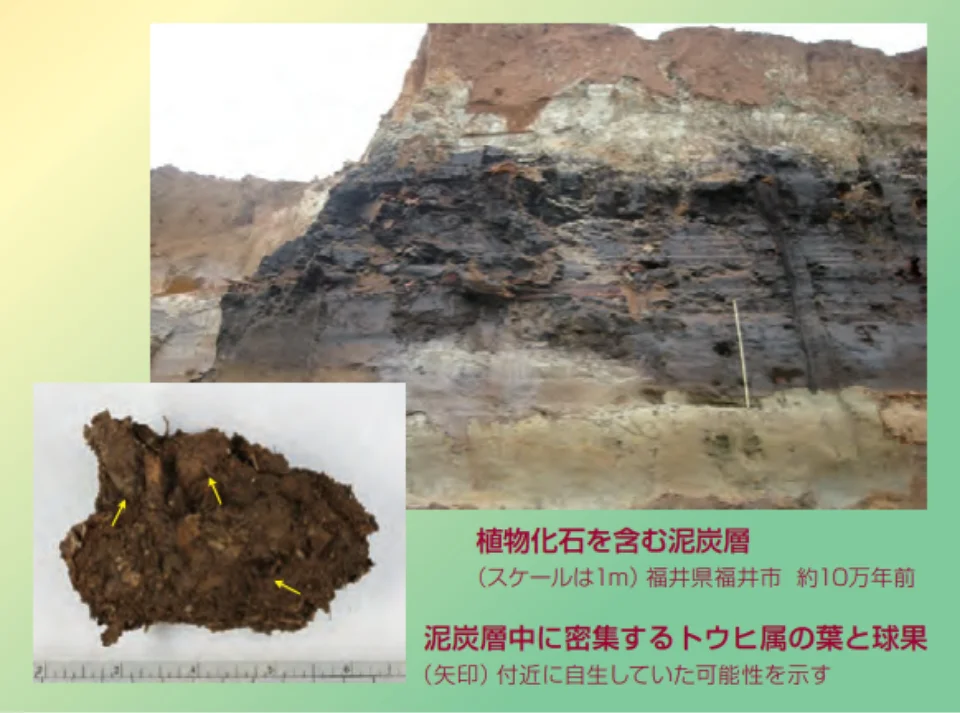

日本列島の植生は日本を取り巻く大地の生い立ちと、気候などの環境変化の中で長い年月をかけて形作られてきました。地質時代の“日本 ”の植生は現在とは異なっていましたが、それがなぜ、どのようにして現在のようになったのかを知るため、私は日本国内や周辺各地で様々な時代の植物化石を調べています。

化石からわかる 繁栄と絶滅の歴史

現在日本に自生しないイチョウやメタセコイア、フウの仲間も、かつては日本で繁栄していました。一方、現在普通に見られるスギは比較的最近優勢になった種類であることが知られています。このような植物の繁栄や絶滅の歴史を化石にもとづいて調べています。

植物化石から 過去の気候を知る!

植物は陸上気候の重要な指標です。化石 から復元できる過去の植生や広葉樹の葉そ のものの形の特徴などから、当時の気温や降水量を知ることができます。一方で、化石 種には近縁な現生種とは違った生態をもつものもあるため、化石を含む地層の情報からその違いなどを調べています。

研究者に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

植物の化石(葉や種子・果実)を調べ、そ れらの類縁や過去の生育環境を研究してい ます。

2)研究者になろうと思ったきっかけは?

高校生のときにたった6人で開講された地 学の授業がきっかけで地層や化石に興味を 持ちました。

3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

南半球の温帯域を特徴付けるナンキョクブナ という植物が、約5000万年前の温暖期に は亜熱帯気候に適応していたことがチリ人 研究者との共同研究でわかったことです。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを!

自然界は魅力がいっぱいです。野外でいろいろなモノを見て、触れて、考えることが 大切だと思います。