デスモスチルスは歯が命 - 束ねた柱の秘密 -

甲能 直樹(こうの なおき)

生命史研究部長

日本の哺乳類古生物学のスター

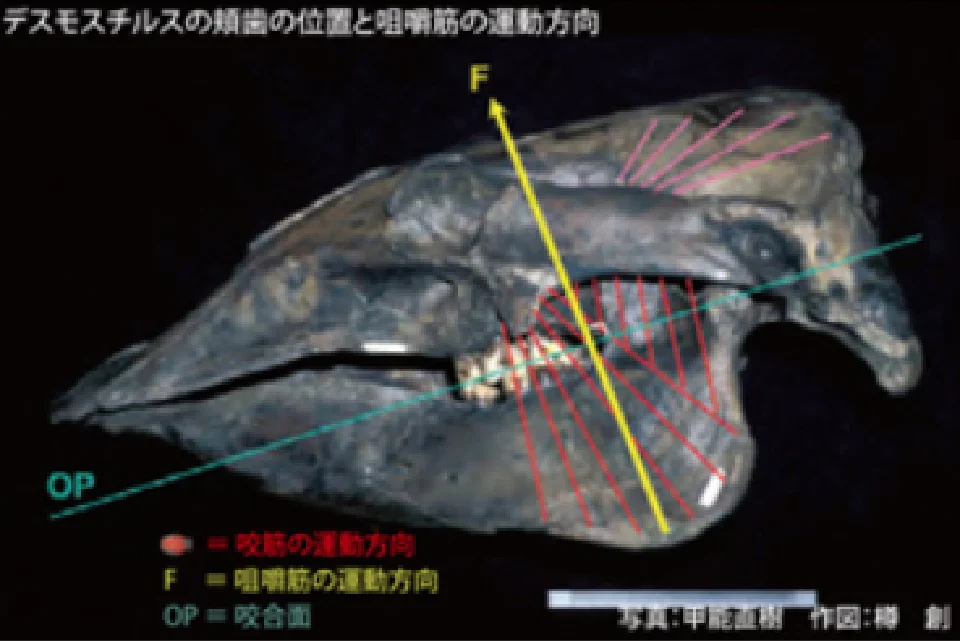

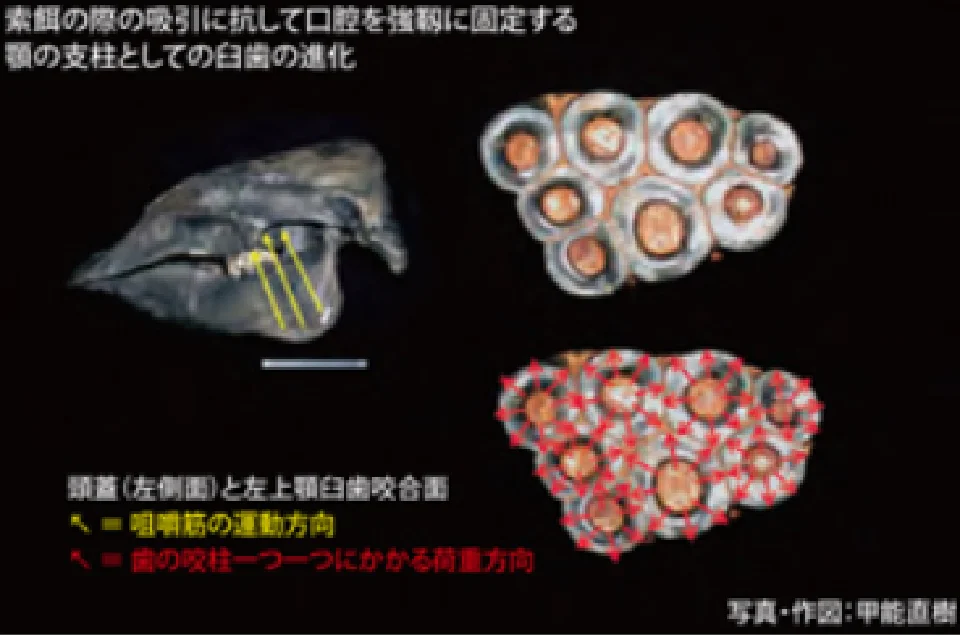

日本の哺乳類古生物学に携わる研究者の間では、「我らがアイドル」とでも呼ぶべき大スターが存在します。その名は、デスモスチルス。地質時代の中新世前〜中期(およそ2300〜1200万年前)にかけて、北太平洋の沿岸だけに生息していた海生哺乳類です。デスモスチルスとはギリシャ語で「束ね柱」を意味し、この動物の臼歯の形が文字通り円柱を束ねた一本の柱にしたような独特の形をしていたことに因んでいます。デスモスチルスの歯は、一目みただけでそれとわかるので、これまでに国内だけでも50を超える歯の化石が報告されています。ところが、誰もが知っているデスモスチルスの歯なのに、そもそもどうしてそんな形をしているのか、誰も納得のいく説明ができていませんでした。

彼らは何も噛まない!

哺乳類の歯は、機能に対して意外なほど合理的な形をしています。ですから、研究者は皆、デスモスチルスの歯はほかの動物と同様「何かを噛む」のに合理的な形のはずだ、歯は噛むことこそがその機能だ、と考えてきました。ところが、デスモスチルスの顎運動の方向は、実はどの哺乳類とも異なって歯の咬合面に対して「直上直下」だということには注意が払われていませんでした。たまに、口の中が前後に長く、口先だけ開かれる独特の形をしていたことも見落とされていました。このような特徴は、デスモスチルスが壁に張り付いた口先から舌を強く引いて、餌を吸い込んでいた可能性を示唆しています。つまり、デスモスチルスの歯は、舌の吸引が口の中の構造でしぼまぬよう、顎を堅固に支えた柱のような構造であり、いわば「噛むためではなく歯」で正しくは「柱のような歯」でした。

研究員に聞いてみました!

- 1)専門は何ですか?

- 哺乳類古生物学、特に海生哺乳類の系統進化と適応放散を研究しています。

- 2)研究者になろうと思ったきっかけは何ですか?

- 中学生の頃まで住んでいた社宅の裏庭に遠い昔だれかが捨てたらしいフズリナの化石をみつけて、直情的に魅せられてしまったことを今でもはっきり覚えています。

- 3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

- 幻の怪獣とまで言われたデスモスチルスの柱を束ねたような歯の進化の秘密を解き明かした!と確信できたことです。

- 4)研究者になりたい方に一言アドバイスを!

- 地元の博物館に是非足を運んで下さい。好奇心が探求心に変わったなと気が付いた時が、きっと研究者への第一歩です。