花を青くする無色の化合物?!

水野 貴行(みずの たかゆき)

植物研究部

多様性解析・保全グループ

花はなぜ、こんなにも多様なのでしょうか。花は植物にとっての生殖器官であり、その多様性は様々な環境に適応した植物が、より効率的に子孫を残すために獲得したものです。そんな花の形質の中でも、日本人研究者が長く取り組んできたのが花の色の研究です。特に、神秘的な「青い花」の発色機構の解明は研究者を魅了してきました。なぜなら、花の色素成分であるアントシアニンは赤から紫色を呈する化合物で、青を発色するには、そこに更に別の要因が加わる必要があり、とても複雑だからです。

その一方で、私たちは様々な分類群の植物において、青い花を見ることができます。それは、植物が長い年月をかけ、花を青くすることに何度も成功してきたからであると考えられます。「青い花」と一言で言っても、その発色の機構は様々で、解明されているものはほんの一部に過ぎません。

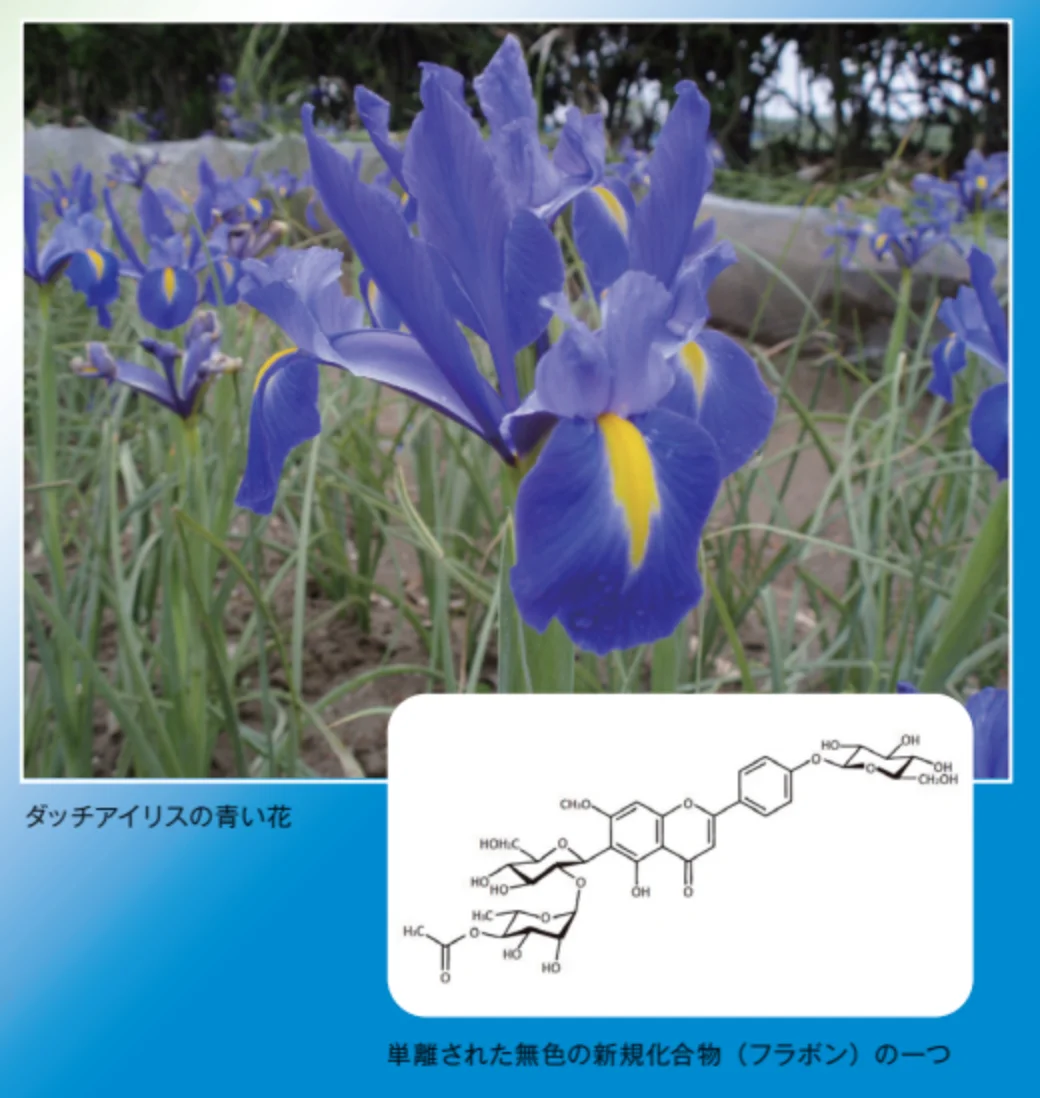

私はアヤメ属植物である、ダッチアイリスにおいて、青い花色の発現の仕組みを調査しました。その結果、単離したアントシアニンは単体では赤紫色を呈し、実際の花の色とは異なりました。一方、花には無色の化合物であるフラボンが多量に蓄積していました。これらを単離したところ、4種類が新規の化合物でした。また、その無色のフラボンを赤紫色のアントシアニンを含む溶液に加えたところ、花と同じ青色が再現されました。

フラボンが花の色を青くさせる現象は、コピグメント効果と呼ばれてこれまでも知られていましたが、ダッチアイリスのような鮮やかな青い花に関与している事例はとても珍しいと言えます。

研究者に聞いてみました!

1) 専門は何ですか

生物有機化学です。以前は、園芸学や植物 生理学的な研究にも取り組んでいたことがあります。

2)これから取り組んでみたい研究は

保全の研究に興味を持っています。植物園の強みを生かした取り組みができたらと思います。

3)研究する上での苦労や悩みなどはありま すか

常に悩んでいます。研究をより良くするた めには多くの時間が必要ですが、時間は有 限です。自分がやるべき研究活動とは何か を明確にしなくてはなりません。まだまだ 未熟者です。

4)今の職業に就いていなければ何をしてい ると思いますか

学校の先生ですね。人に物事を伝えるということは奥が深いことで、とても興味があります。研究をしていても、自分が発見した事象を自身で「面白い」と思うだけではなく、人前で成果として発表し、伝えることで、「面白い」が共有できる点に大きな魅力があると思っています。