スズムシソウの新分類

堤 千絵(つつみ ちえ)

植物研究部

多様性解析・保全グループ

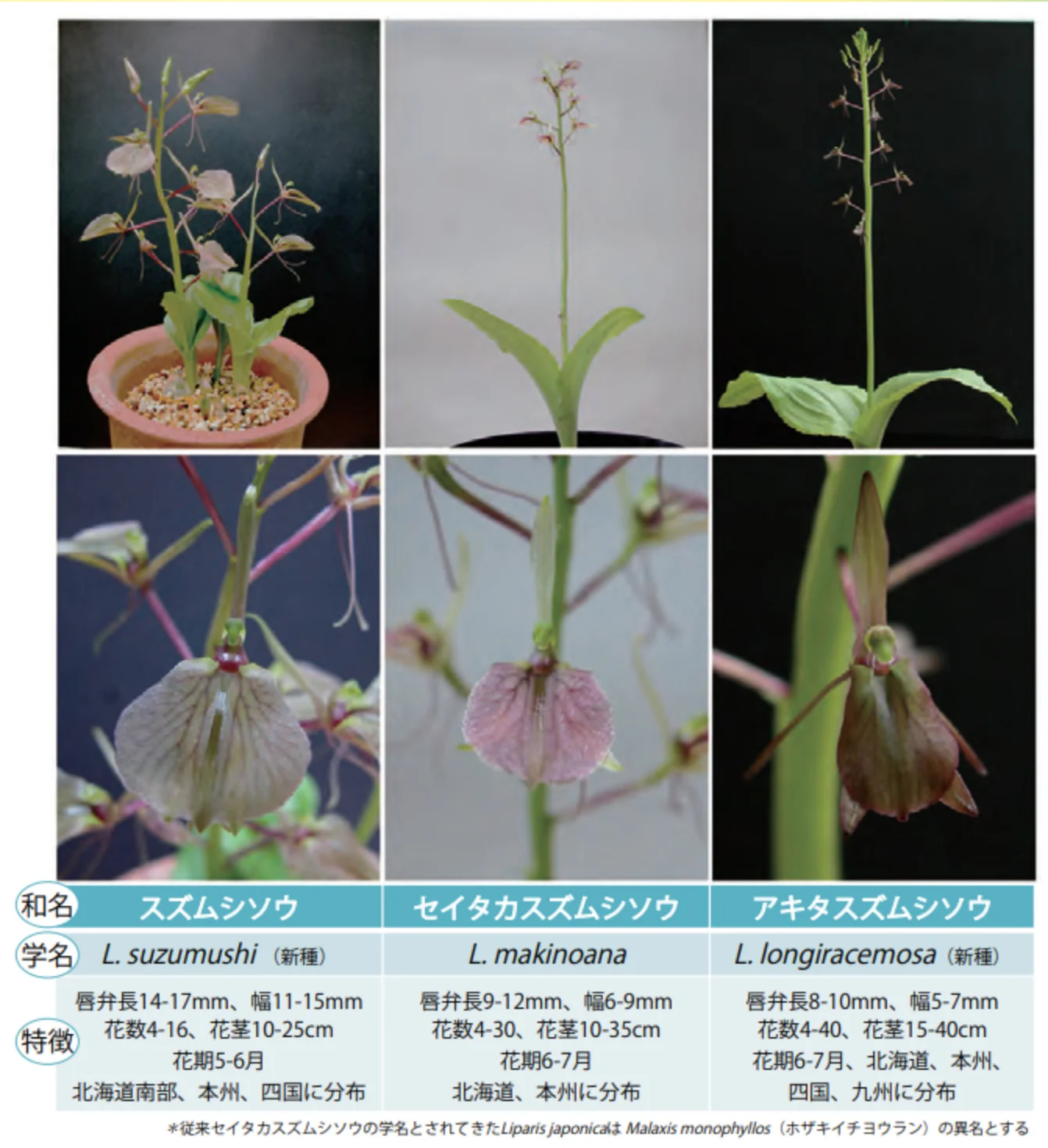

これまでスズムシソウ、セイタカスズムシソウとよばれるものには、少なくとも形の異なる3タイプがあることがわかっていました。この3タイプは明確に分けられるのか、遺伝的にどのくらい分化しているのかが不明瞭で、これまで解析サンプルを増やしつつ、遺伝子情報の解析などを行ってきましたが、明らかにできずにいました。新たに次世代シーケンサーでの解析なども取り入れたところ、形態と同様、3タイプに分けられることが明らかになり、それぞれの学名を整理し、図のようにスズムシソウ、セイタカスズムシソウ、アキタスズムシソウの3種とする見解をまとめました。論文は近々出版される予定です。

この研究に取り組みはじめてから見解を正式発表するまでに10年以上かかってしまいましたが、その間、全国各地のたくさんの方から情報やサンプルの提供、さらに解析技術の劇的な向上もあり、 研究を続けることができました。

しかし研究はこれで終わりではありません。2008年に同属の新種シテンクモキリソウを発表した際、当時は一部地域でしか分布を確認できませんでしたが、発表後しばらくして、北海道から四国まで多くの方から生育情報をいただき、2016年には分布情報を追加する論文を発表しました。今回の研究成果の発表により、さらに各種のより詳細な情報を集めていきたいと思います。

研究者に 聞いてみました!

1) これから取り組んでみたい研究は

クモキリソウ属は、分類はややこしいですが、生育環境が多様で面白く、今後はどの ように多様化してきたのかを調べたいと思っています。

2)自身の研究内容と社会、一般との接点は

全国各地で植物を調べているプロ・アマの 方々の惜しみない協力があって研究ができ ています。今回の研究は多くの方から早く正式に発表してほしいと言われてきたので、 ようやく整理ができてホッとしています。 いずれは図鑑の改訂などにもつなげたいと思います。

3)やりがいを感じるのはどのような時ですか

シテンクモキリソウの研究では、発表後少しずつ情報が集まることで、研究成果が広 がっていくことを実感でき、やってきてよか ったと感じました。今回の研究成果も普及に努めていきたいと思います。

4)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

自身でもっと実験をしたいのですが、なかなか時間がとれないのが悩みです。