野生から絶滅した水草を再び野生へ

田中 法生(たなか のりお)

植物研究部

多様性解析・保全グループ

写真1 野生復帰地で花を咲かせたコシガヤホシクサ

写真1 野生復帰地で花を咲かせたコシガヤホシクサ 写真2 野生復帰地の土を使った生育実験

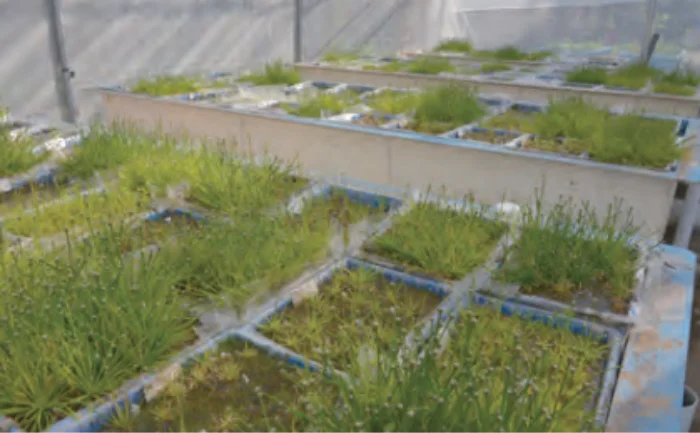

写真2 野生復帰地の土を使った生育実験

土を採取した場所(各容器に分けています)によって、生育が明らかに違うことがわかります。この実験によって、野生復帰を開始したときに岸辺にあった“良い土”が沖の方へ移動していることが明らかになりました。

地球上から絶滅した生物は、16世紀以降で900種近くになります。その一歩手前の植物を守ろうというのが今回紹介する研究です。

日本固有の水草であるコシガヤホシクサは、1994年に野生から絶滅し、現在は植物園などで栽培保存されるのみの野生絶滅種です。そのコシガヤホシクサを生態系の一員に復帰させる、野生種としての本来の状態を保つという2つの意味から、様々な研究を行っています。

「絶滅」という最悪の事態を避けるためには、まず栽培保全を確実に行うことが必須です。そして、野生に帰すために、野生と同様な性質や強さを維持す るための栽培方法、花粉を運ぶ昆虫との関係や、種子を作る性質、遺伝的な多様性などを調べて、明らかにしようとしています。その中で、ハエの仲間が多く集まるような環境で、個体の密度を高くして栽培することによって、生存力の強 い子孫をつくれることがわかってきました。

最後の自生地となった場所では、生存に適する水深や土壌の環境を明らか にしました。その中で2012年には野生に帰る兆しも見えましたが、その後は少しずつ生存する個体が減少してしまいました。さらに研究を進めると、環境が 数年で変化していることや、現地で増加している外来生物が減少の原因であることがわかりました。こうした阻害要因への対策を行った結果、この数年はまた復調の兆しが見えています。

世界での野生復帰の事例を見ると、最初の数年は良いものの、その後状況が悪くなり、取組自体を止めてしまうことが残念ながら多いようです。その中で成功しているのは、きちんと減少要因を把握して対処している事例です。コシガヤホシクサの野生復帰については、もうしばらく、しつこく取り組んでいきたいと考えています。

写真3 「コシガヤホシクサを守る体験講座」の様子

写真3 「コシガヤホシクサを守る体験講座」の様子

「たねまき」「開花の観察」「たねとり」からなる年3回の体験講座です。8年目となった本講座は、“体験”という位置付けから、コシガヤホシクサに欠かせない保全作業の場となってきました。

研究者に聞いてみました!

1) 専門は何ですか

水草の進化が専門です。水草は様々な陸上植物から水中へ進出した植物群です。水中で生活 するために形や生態をどのように進化させたのか?どのように世界中に点々と存在する水辺に 広がったのか?ということを研究しています。今回紹介したような、植物園が力を発揮する保全研究にも取り組んでいます。

2)これから取り組んでみたい研究は

進化や分布拡大に関する研究は比較的グローバルなスケールで行ってきました。大きな部分が明らかになってきたので、今後はその末端(例 えばアジアや日本)で生じてきた種の進化などの解明に取り組みたいと考えています。

3)自身の研究内容と社会、一般との接点は

コシガヤホシクサの保全研究では、それまでの水草の研究とは異なり、社会や一般の方の理解を得ることの大切さを学びました。野生復帰地の環境維持には多方面の関係者の協力が、 保全活動にはたくさんの方の支援が不可欠なの です。この場を借りて、感謝申し上げます。

4)やりがいを感じるのはどのような時ですか

それまで見たことのなかった水草に出会った時、新しい知見を明らかにできた時はやはり研究者でよかったと感じます。そして、そんなことを書いたり話したり展示したことがきっかけ で、水草に興味を持つようになったという方に出会った時です。