きのこの秘密にせまってみよう

保坂 健太郎(ほさか けんたろう)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

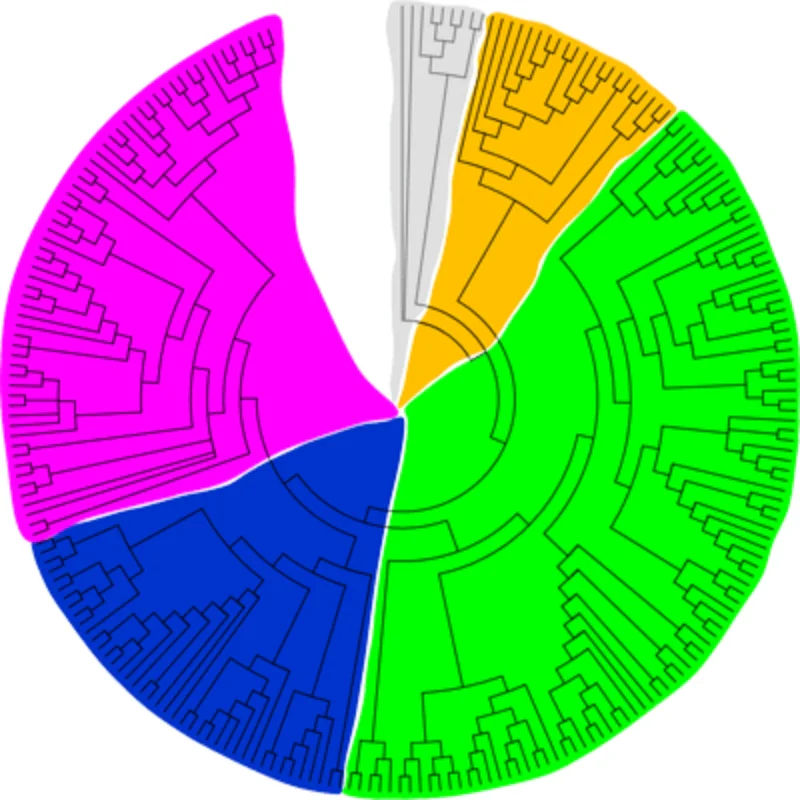

まだまだ名前のつけられていないきのこが世界中に(日本にも)たくさんあります。おそらくわたしたちが知っている(名前がついている)きのこは実在するキノコの総種数の1割にも満たないでしょう。きのこの進化も謎に満ちていて、下の円形の系統樹で示したような類縁関係は、つい10年前くらいまでは想像すらされていませんでした。形がまったく異なるラッパタケ・ヒメツチグリ・スッポンタケ・ヒステランギウムの仲間が近縁関係にあるなんて、にわかには信じられないのではないでしょうか?そのようなキノコの秘密に少しでもせまっていきたいと思っています。いっしょに研究したいっ、という方がいたら大歓迎です。みんなできのこの秘密をすこしずつ解き明かしていきましょう。

ラッパタケの仲間

サンゴ型、トランペット型、トリュフ型、棍棒型などさまざまな形をしたきのこがこのグループに含まれます。 色とりどりのきのこがあるのも特徴で、きのこシーズンになると大量に発生します。

サンゴ型、トランペット型、トリュフ型、棍棒型などさまざまな形をしたきのこがこのグループに含まれます。 色とりどりのきのこがあるのも特徴で、きのこシーズンになると大量に発生します。ヒメツチグリの仲間

星型に割れるヒメツチグリ属が有名ですが、あまり知られていないトリュフ型のきのこも含まれます。胞子はホコリ状で風にのって飛んでいきます。

星型に割れるヒメツチグリ属が有名ですが、あまり知られていないトリュフ型のきのこも含まれます。胞子はホコリ状で風にのって飛んでいきます。スッポンタケの仲間

スポンジ状で奇妙な形をしたきのこ。胞子の塊が悪臭を放って、ハエをおびき寄せます。目立つきのこですが、数日で腐ってしまうので、採集にはタイミングが重要です。

スポンジ状で奇妙な形をしたきのこ。胞子の塊が悪臭を放って、ハエをおびき寄せます。目立つきのこですが、数日で腐ってしまうので、採集にはタイミングが重要です。ヒステランギウムの仲間

トリュフ型のきのこ。地下に隠れているので、

トリュフ型のきのこ。地下に隠れているので、

「熊手」のような道具で地面を掘らないと見つかりません。 げっ歯類(リスなど)の大好物です。

中国・雲南省のきのこマーケット。

中国・雲南省のきのこマーケット。

大量のショウゲンジの仲間(右下)や ホウキタケの仲間(左下)が売られていた。マーケットで新種が発見されることも…

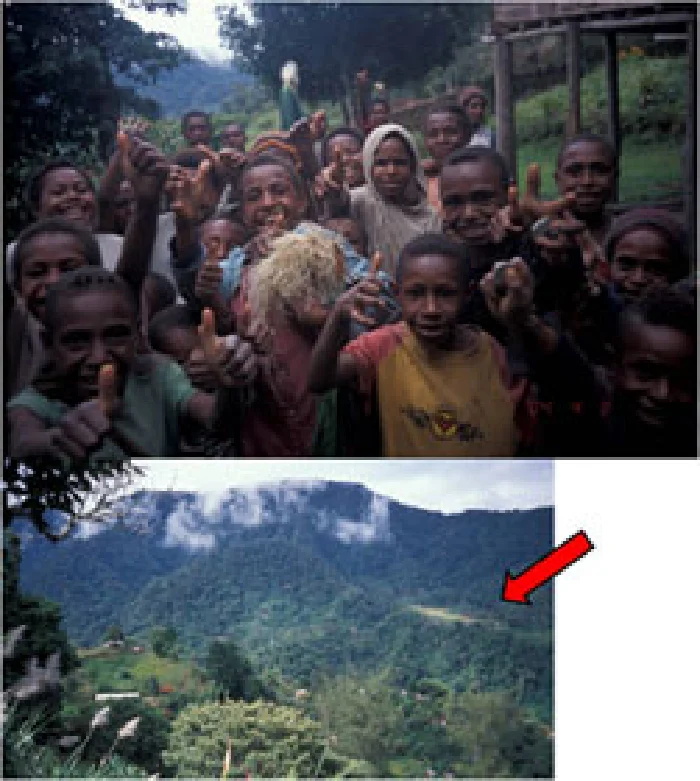

パプアニューギニアでの野外調査。

パプアニューギニアでの野外調査。

マイマフ村の子供たちにも採集を手伝ってもらった(上)。尾根から望むマイマフ村(下)。矢印は村に唯一ある空港。

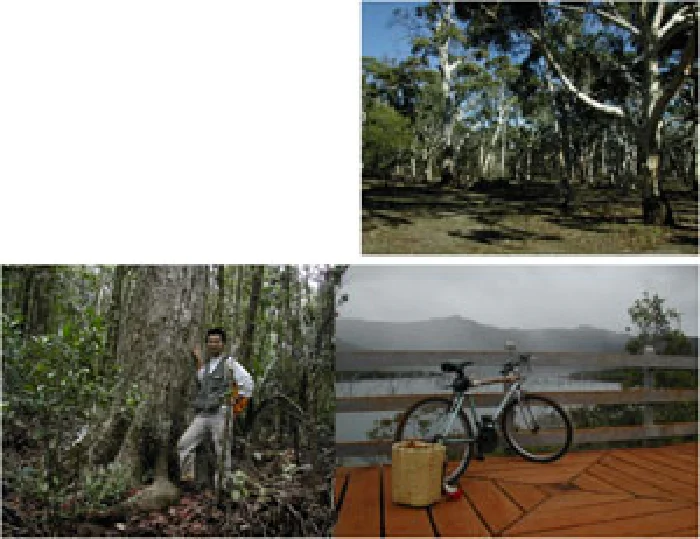

オーストラリアのユーカリ林(左上)。ニューカレドニアでは自転車で採集地まで通った(左下)。ニューカレドニアの巨大なナンキョクブナの根元にて(下)。

オーストラリアのユーカリ林(左上)。ニューカレドニアでは自転車で採集地まで通った(左下)。ニューカレドニアの巨大なナンキョクブナの根元にて(下)。

台湾の山中でトリュフをさがす(右)。採集したきのこは専用の乾燥機で一晩乾燥したのち、研究用の標本として利用する。

台湾の山中でトリュフをさがす(右)。採集したきのこは専用の乾燥機で一晩乾燥したのち、研究用の標本として利用する。

これまでの調査地。自分自身で実際に野外調査を行った国を赤で、行ったことはないが標本を入手済みの国を水色で示した。世界中からのサンプルがあるが、アフリカ・中東の国々はまだまだ未知。当面の課題(夢)はすべての大陸できのこを採集すること。きのこを研究するためには、旅好きでないと務まりません。