山中湖のマリモを調べる

辻 彰洋(つじ あきひろ)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

図1 潜水によってライントランセクトを行っている様子画像キャプション

図1 潜水によってライントランセクトを行っている様子画像キャプションマリモは特別天然記念物に指定されている阿寒湖のものが有名ですが、全国の様々な湖沼で発見されていま す。富士山のふもとの富士五湖にも「フジマリモ」と呼ばれるマリモが生息しています。私たちの調査で、山中湖には阿寒湖に生息するものと同じ「マリモ」と、「タテヤママリモ」と呼ばれるものの2種類が生息していたことが分かっています。

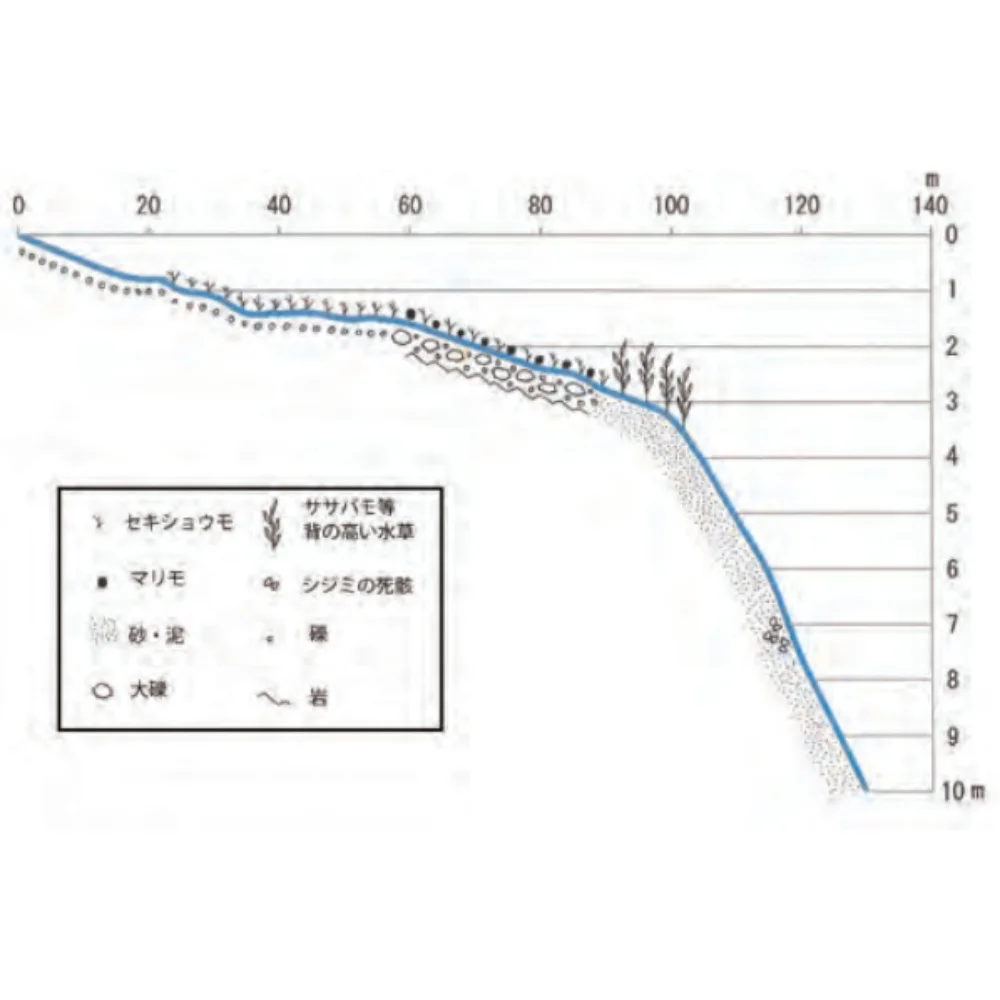

私たちはこの山中湖に生息するマリモについての学術調査を、山中湖村教育委員会と共同で行いました。様々な調査を行いましたが、ここでは潜水調査の様子をご紹介します。潜水調査は「ライントランセクト」と呼ぶ方法で行います。山中湖の岸から沖に向かって、岸からの距離を測定するためのメジャーを設置し、そのメジャーに沿って潜水を行い、岸からの距離・深さ・マリモの状況・ 水草や底泥等の状況を順次記録します(図1)。その記録をもとに、それぞれの深さにおいてどのような生き物が観察できたかを図にまとめます(図2)。前回の調査結果は、他の様々な調査と合わせて当館と山中湖村教 育委員会との共同で報告書にまとめました(図3)。この 調査は今後も5年に一度継続的に実施する予定にしています。また、山中湖村の子どもたちに、マリモのことをよく知ってもらうために、定期的に小中学校で出前授業を続けています(図4)。

図2 ライントランセクトの結果はこのような模式図にまとめる

図2 ライントランセクトの結果はこのような模式図にまとめる 図3 山中湖村教育委員会と当館でまとめた報告書

図3 山中湖村教育委員会と当館でまとめた報告書 図4 小学校での出前授業の様子

図4 小学校での出前授業の様子研究者に聞いてみました!

1)これから取り組んでみたい研究は

博物館にいると、様々な問い合わせや共同研究の話が持ち込まれます。自分の研究の 幅を広げ続けるためにも、自分がまだ知らない研究領域にも、機会があれば飛び込みたいと思います。

2)自身の研究内容と社会、一般との接点は

微細藻類にはアオコや赤潮、カビ臭原因種など、社会問題になるものも多くいます。また、微細藻類を使って環境モニタリングが行われることもあります。このような社会的ニーズのある研究課題についても分類学的側面から研究を行っています。

3)研究以外の趣味や熱中していることはありますか

週末は家庭菜園で野良仕事をして体を動かています。作物を育てるのも、栄養の面や生態的な考え方は藻類と共通する部分があります。

4)座右の銘や本などがあればご紹介ください

「夢見ているだけじゃつまんない」と思い、20 代から様々な好きなことに取り組んできました。肩肘張らず、少しずつ前進していきたく思います。