珪藻っちをふやす

辻 彰洋(つじ あきひろ)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

珪藻は単細胞のガラスの殻を持つ藻類で、顕微鏡 を使わないと観察することが出来ません。私はこの珪藻の分類が専門です。珪藻の分類は、殻の細かな模様を様々な顕微鏡を使って行いますが、近年では遺伝子を使って種同士の関係を調べることもあります。

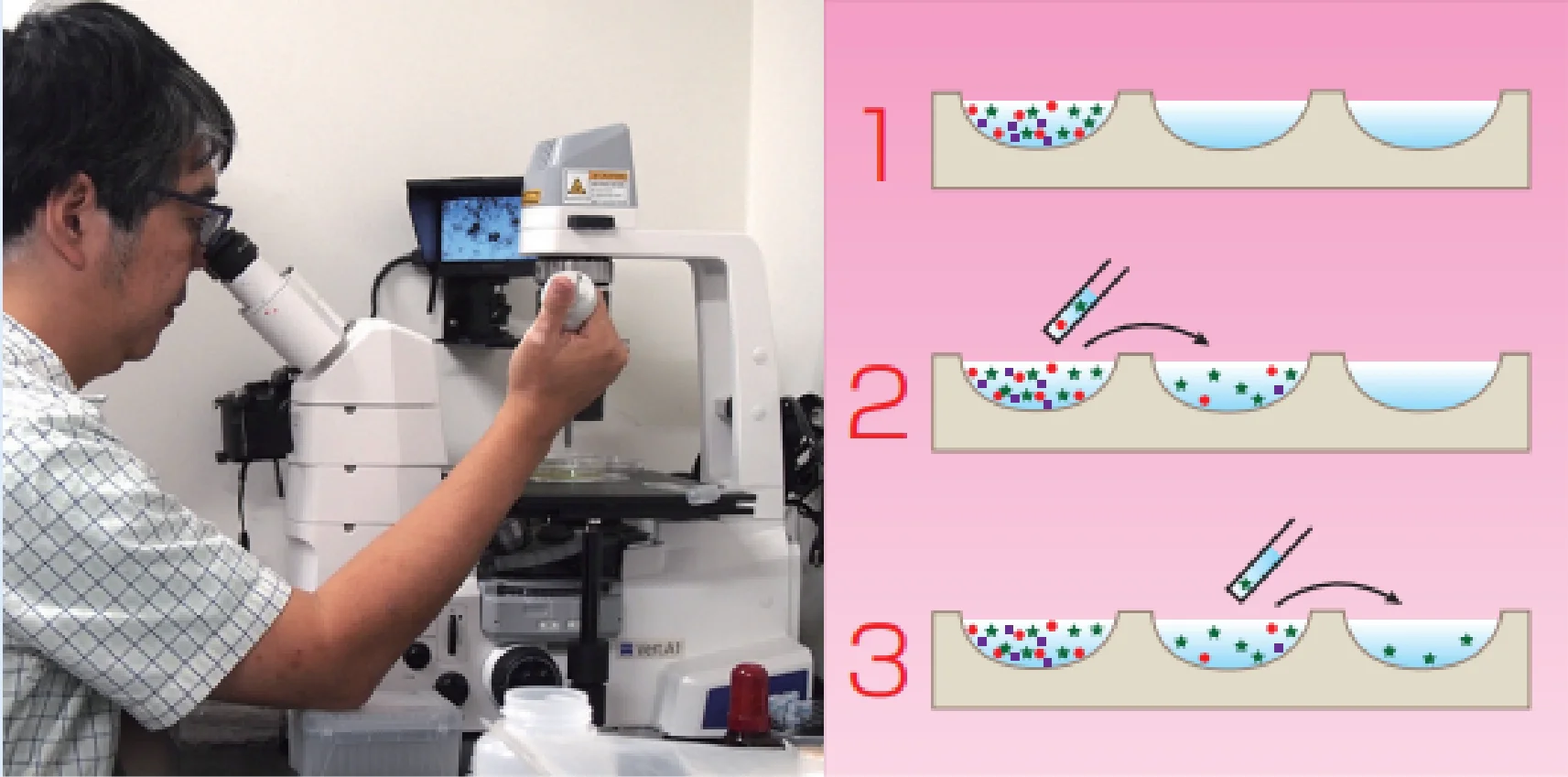

分離

シャーレに材料を入れて、倒立顕微鏡で観察しながら、ピペットで目 的の珪藻を取り出します。一度に一匹だけを取り出すのは難しいの で、とりだしたものを培養液に移して薄めた後、再度、取り出す作業 を繰り返します。

培養

珪藻はこのようなたくさんの穴が開いた容器で増やしています。それぞれの穴に異なる種類が入っています。週に数回は栄養状態や増え具合を調べるために、観察します(右側の鉛筆と硬貨は、 容器の大きさを示すために入れました)。

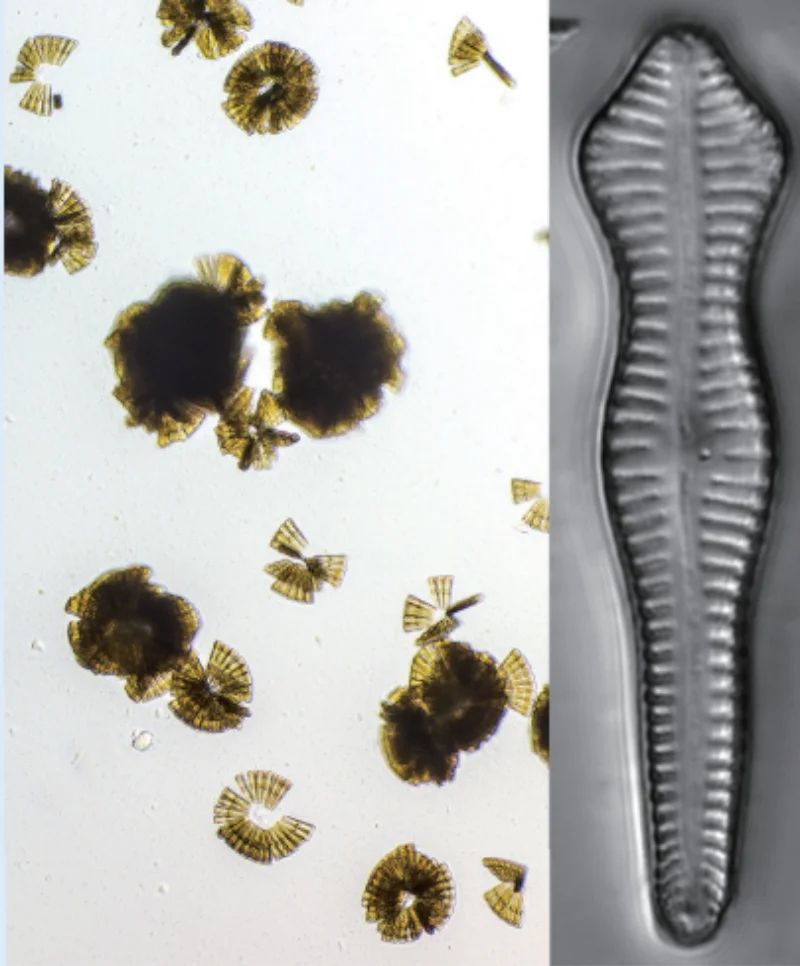

顕微鏡写真

左はクサビケイソウが増えているところを倒立顕微鏡で観察したところです。複数の細胞が連なって群体をつくっています。 右側は左側の細胞を処理して殻だけにして通常の顕微鏡で観察したところです。通常はこの写真を使って名前を調べます。

研究員に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

微細藻類 - 特に淡水に産する珪藻の分類が専門です。日本の淡水域には大陸にはいない固有種も多いのでそれらの由来も含めて研究しています。

2)研究者になろうと思ったきっかけは何ですか?

私は研究者肌というよりは技術系なのですが、以前に別の仕事をしていく中で、自分しか出来ない仕事が世の中にあるということの魅力に惹かれました。

3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

私の大好きな中心類珪藻のなかまが日本全国で減ってきているような気がします。また、冬季のマットを作る付着珪藻の異常発生が増えてきました。科学的に原因を突き止めるのは非常に難しいですが、この様な生き物の全国的な変化に気付くことが増えてきました。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを !

自分が好きなこと・長所・得意なことを、客観的に知っておくことでしょうか。研究は楽しいことだけではないけど、最後は対象生物が好きだとか、研究が好きだとかで乗り越えてきたような気がします。