小笠原諸島の深所性褐藻相の研究

北山 太樹(きたやま たいじゅ)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

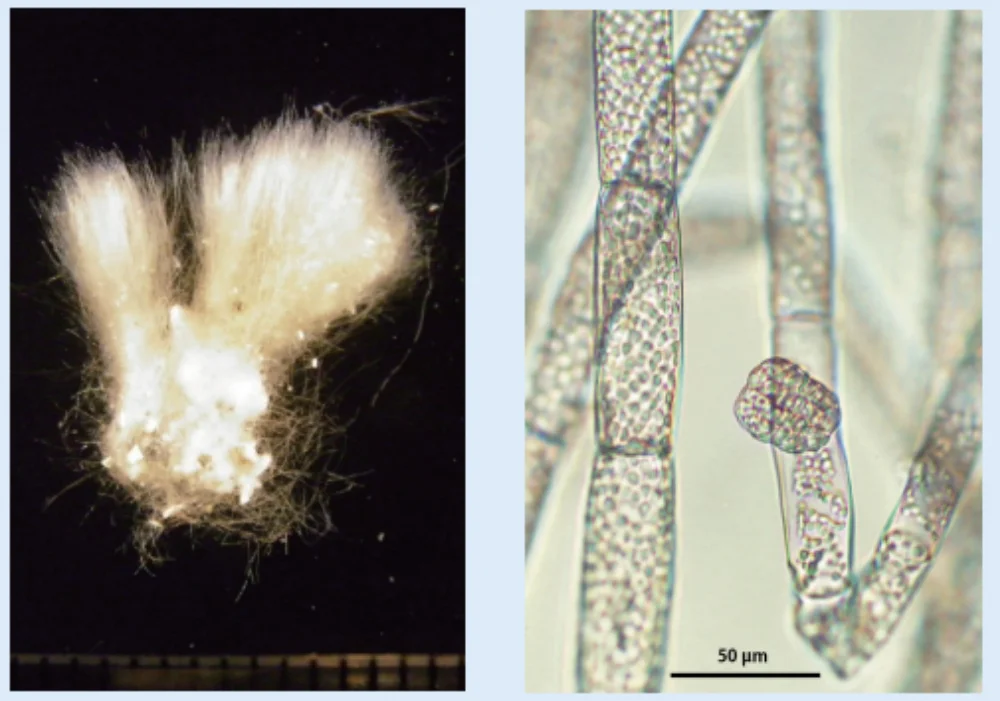

日本新産目褐藻タマクシゲ 藻体(左)と生殖器官(右)

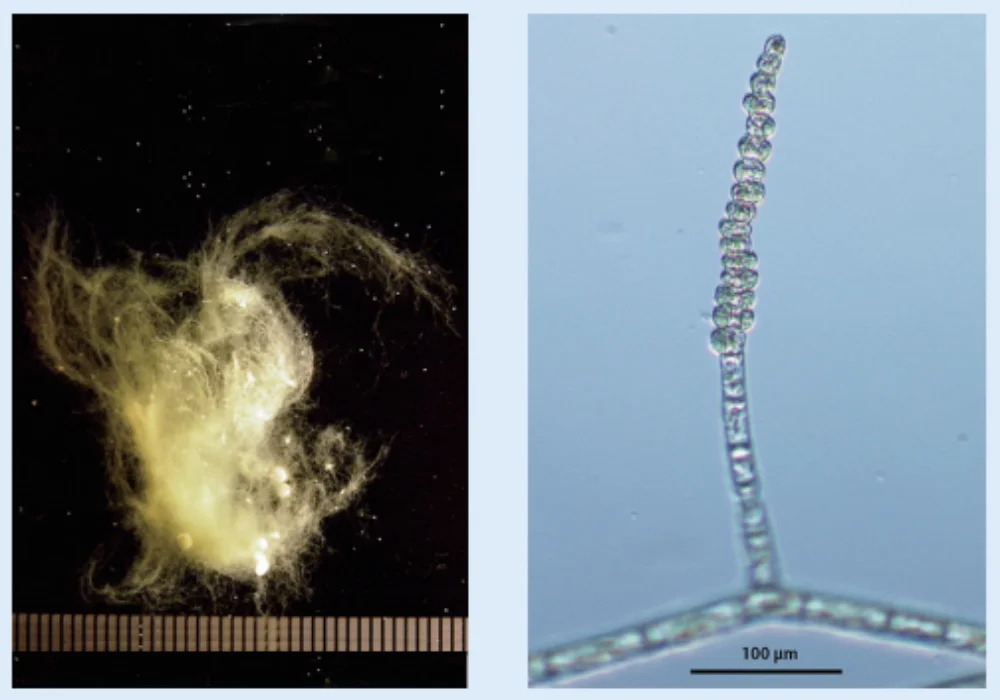

日本新産目褐藻タマクシゲ 藻体(左)と生殖器官(右) 新種ラホツミドロ(仮称) 藻体(左)と生殖器官(右)

新種ラホツミドロ(仮称) 藻体(左)と生殖器官(右)日本の海藻相は、岡村金太郎(1931年)が先鞭をつけて以来、5つの海域に区分されてきましたが、小笠原諸島周辺の海藻相にはまだ未知の部分が残されており、新たに第6の海藻区となる可能性を秘めています。2013年7月、東京都島しょ農林水産総合センターの協力を得て、父島と母島の沖で40m以深のドレッジ調査を行ったところ、深所の海底からいくつかの日本新産種や未記載種を採取することができました。

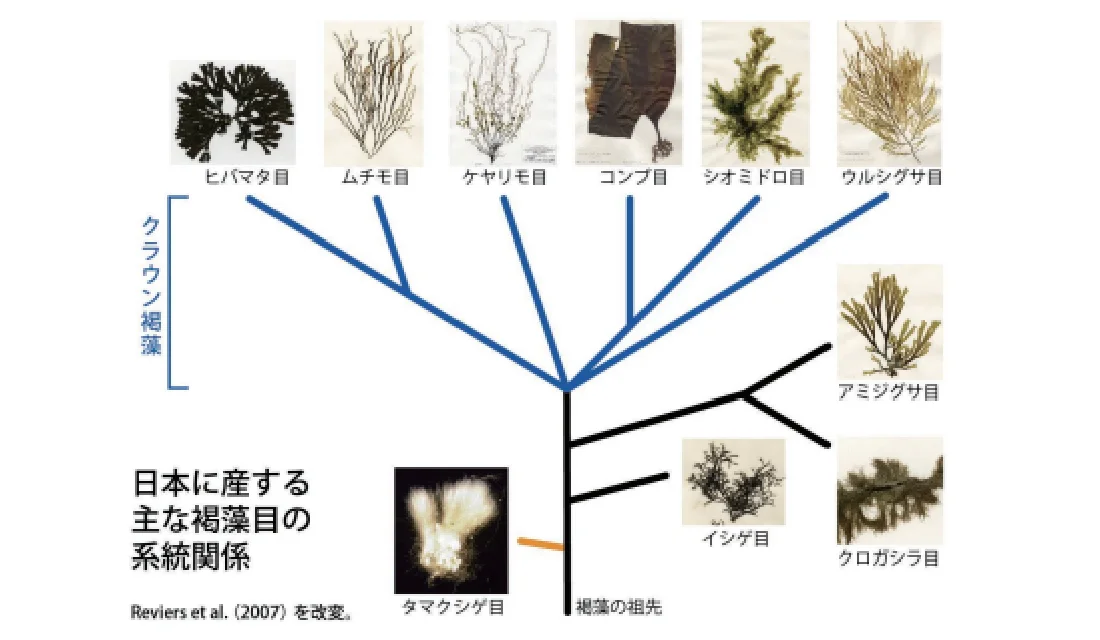

そのひとつは日本では知られていなかった褐藻ディスコスポランギウム目の1種で、深所に生育すること、箱形の生殖器官(複子囊)を形成することから、「タマクシゲ」(玉手箱を意味する古語)と名付けました。この海藻は、すべての褐藻のなかでもっとも祖先的な位置にあると考えられ、多細胞体しか知られていない褐藻の進化を考える上でたいへん興味深い生物です。

新種の褐藻もみつかりました。ゾステロカルプス属の1種で南オーストラリア産のものに似ていますが、枝の先端が尖らないので新種記載を検討中です。驚くべきことに母島沖ではコンブ目藻類も発見されました。まだ幼体しか得られていないため記載ができずにいますが、共同研究者の羽生田岳昭先生(神戸大学)の遺伝子解析によるとカジメ属に含まれる新種の可能性があります。また、紅藻の未記載種も得られています。これらは世界的にみても稀産のもので、小笠原諸島は海藻にとっても「世界遺産」といえそうです。

オガサワラメ(仮称) 小笠原水産センター調査船「興洋」で採取

オガサワラメ(仮称) 小笠原水産センター調査船「興洋」で採取 褐藻の系統関係 タマクシゲ目はもっとも祖先的

褐藻の系統関係 タマクシゲ目はもっとも祖先的研究員に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

海藻学、とくに褐藻類の分類が専門です。海藻の分類、生態、進化、地理的分布、海藻相を研究しています。 最近は、絶滅が危惧される淡水産紅藻や明治時代における海藻学の歴史についても調査をはじめています。

2)研究者になろうと思ったきっかけは何ですか?

研究者になろうと思ったことはなく、ただ大学3年の頃に臨海実習で海藻を採集して以来、海藻の世界を究めたい(いまだゴールはみえず、道のりは遠い)と思い、標本を集めているうちに研究者になっていました。

3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

上述のオガサワラメ(仮称)の発見。「興洋」の船長の見事な操船により80m の海底からあがってきたときは鳥肌がたちました。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを !

極論すれば「研究者」というのは職業ではなく生き方なので、なにかを深く究めようとする気持ちをもちつづけるなら、あなたもいまから研究 者です。