褐藻クロガシラ科の胚芽枝の多様性 -なんでもありの海藻の世界 第2弾-

北山 太樹(きたやま たいじゅ)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

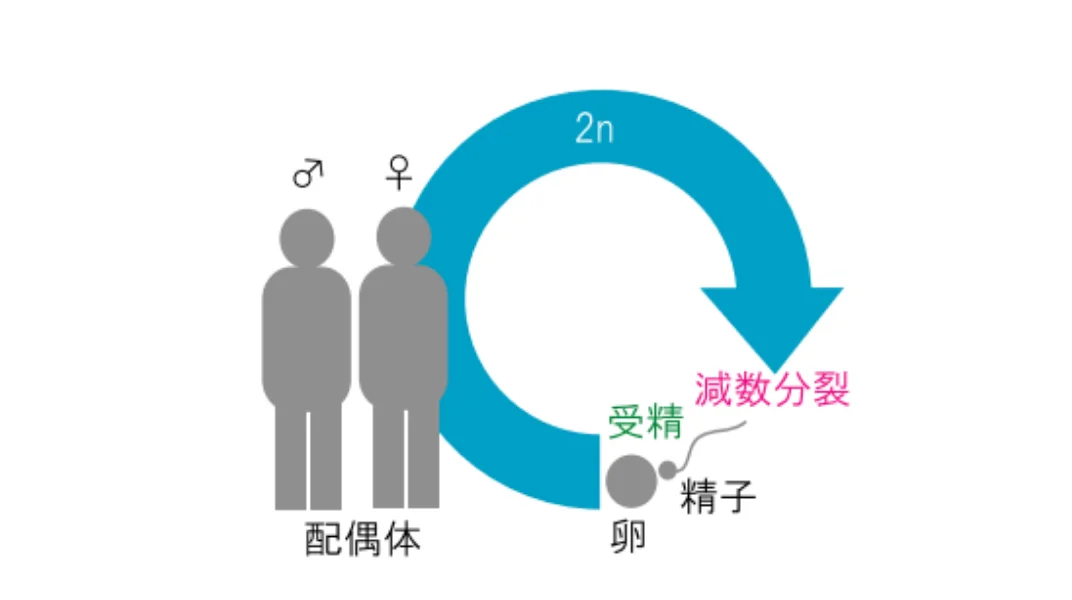

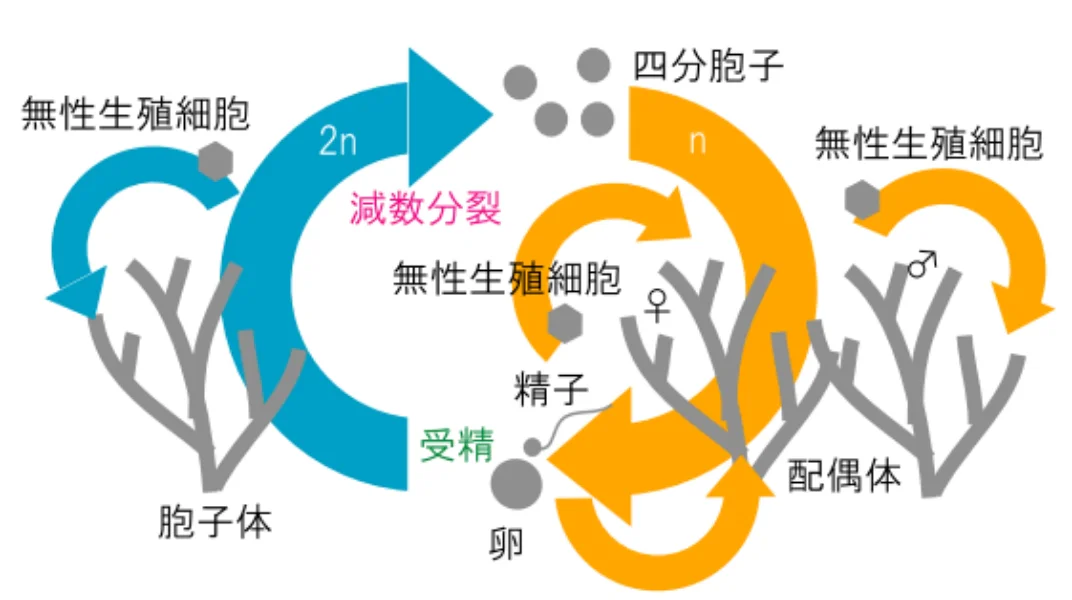

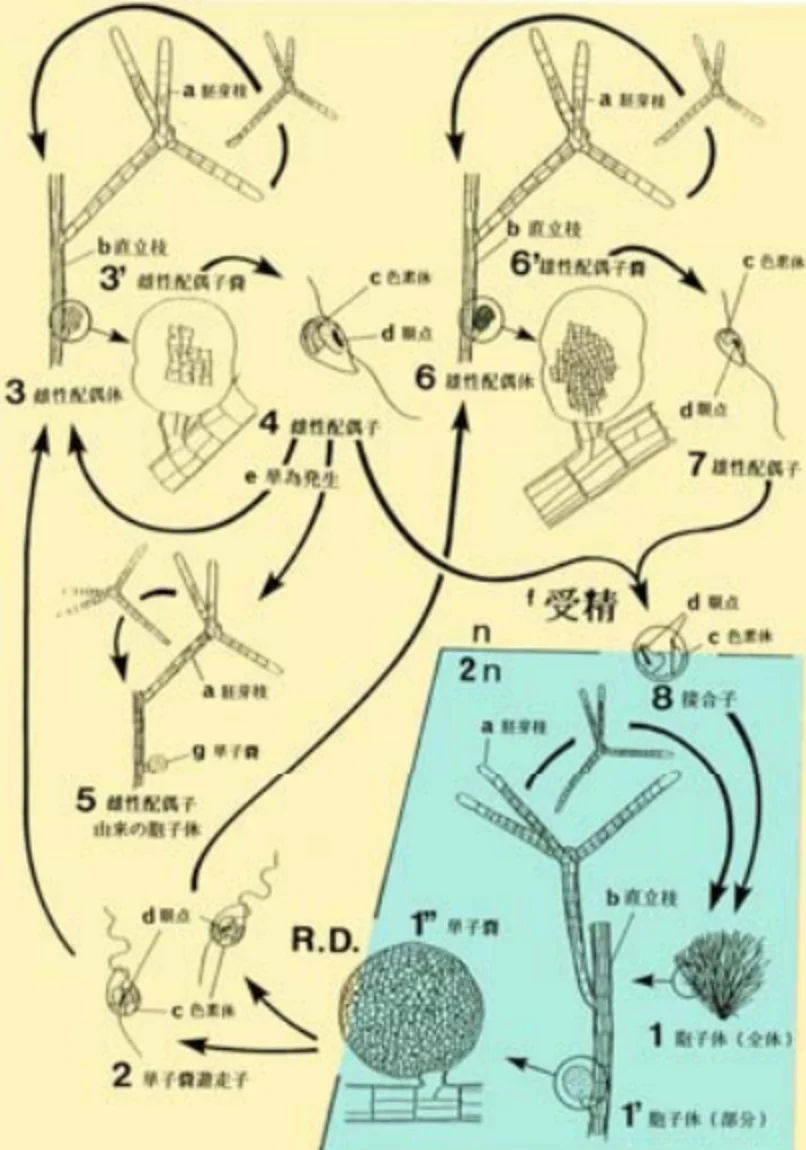

生物が新しい個体をつくる方法はさまざまである。たとえば我々人間を含む動物の世界では、ごくわずかの例外を除けば、複相(2n)の体で減数分裂が起きて精子と卵ができ、これが受精することによってもとの姿と同じ複相体にもどるということが行われている(図1)。卵と精子を介した有性生殖を行わずに体細胞から直接無性的に子孫をつくることは、ほとんどの動物では稀なことなので「クローン技術」がニュースで話題になったりもする。ところが海藻では、じつに多くのグループでごく当たり前に体細胞(無性生殖細胞)から新しい個体を生みだすことが行われている(図2)。しかも褐藻クロガシラ科(図3)は無性生殖を行うための細胞が多細胞化して、「胚芽枝」と呼ばれる特別な器官(図4)をつくり、配偶体・胞子体の両方で無性繁殖している(図5)。

図1 一般的な動物

図1 一般的な動物 図2 無性生殖も行う海藻の例

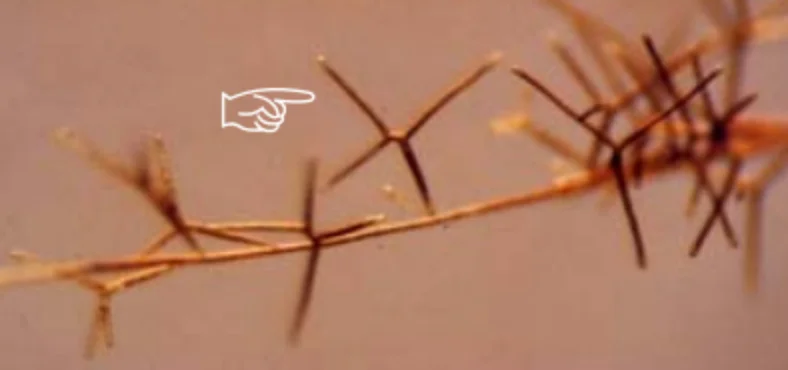

図2 無性生殖も行う海藻の例 図3 ヒジキに着生するクロガシラ

図3 ヒジキに着生するクロガシラ 図4 ホソエクロガシラの胚芽枝

図4 ホソエクロガシラの胚芽枝 図5 クロガシラ属の生活環

図5 クロガシラ属の生活環胚芽枝の存在によって、生活環のなかに多数のバイパスが生じている。

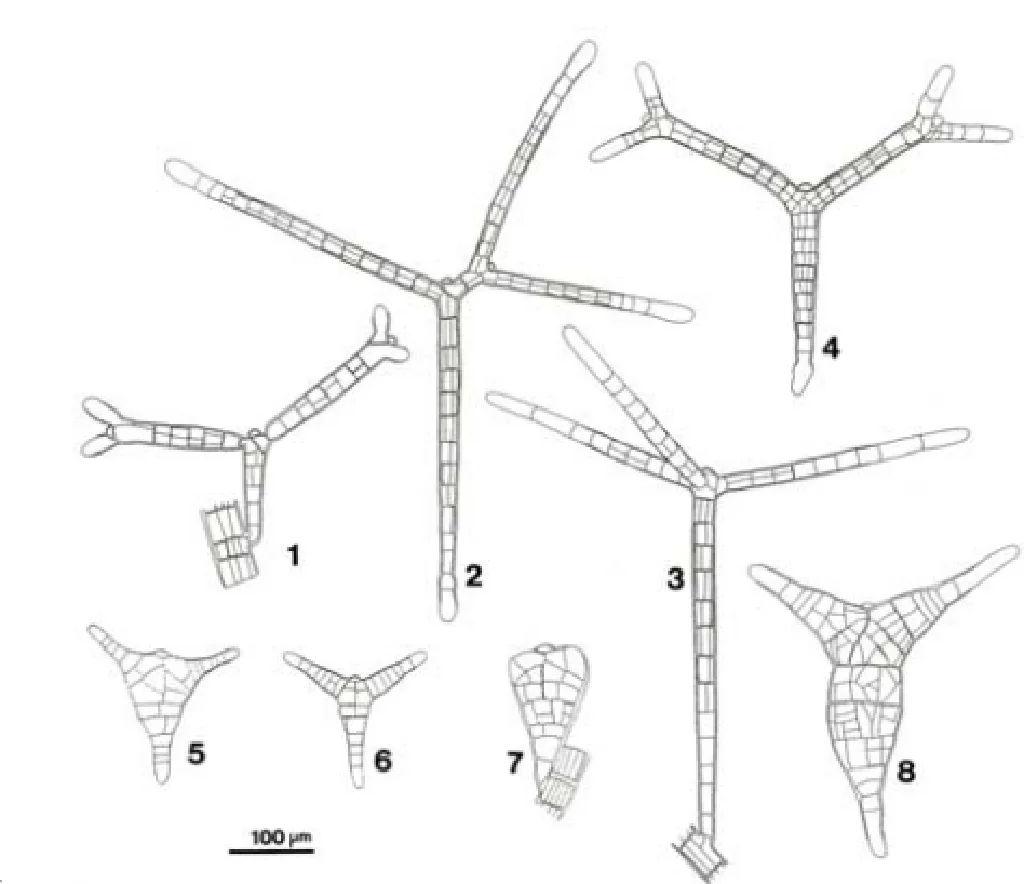

胚芽枝の形態は、種によって大きく異なる(図6)。亜熱帯には三角形の胚芽枝をもつ種が多く、亜寒帯・温帯には棒状の胚芽枝の種が多くみられる。

図6 日本に産するクロガシラ属の胚芽枝

- ツクバネクロガシラ

- ホソエクロガシラ

- ミツデクロガシラ

- ヨツデクロガシラ

- グンセンクロガシラ

- ホソグンセンクロガシラ

- ハネグンセンクロガシラ

- ナガグンセンクロガシラ

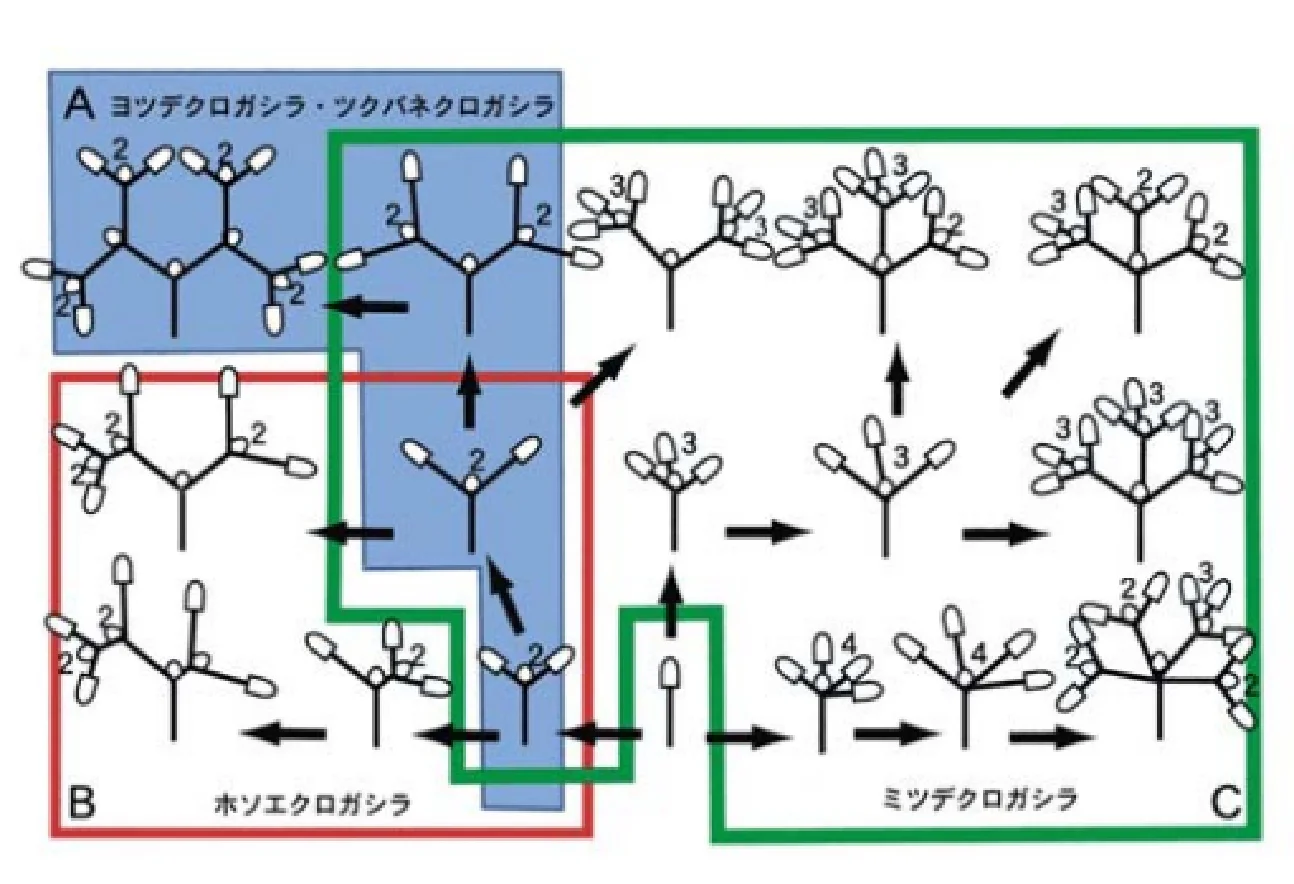

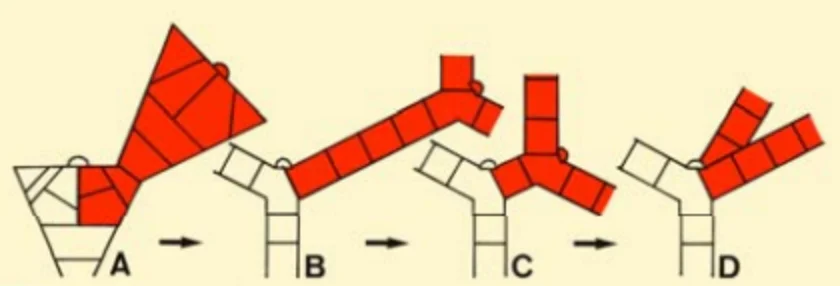

棒状の胚芽枝には、2叉になるものと3叉になるものがみられるが、同じ個体の上にも混在する。それらを培養実験で網羅的に観察すると3つのパターンが見出された(図7)。2叉分岐のみを行う種が存在することから、図8のようなプロセスを経て、胚芽枝は形態を進化させてきたのではないかと推定された。今後、分子生物学的手法などによる裏付けが必要である。

図7 棒状胚芽枝の3つの分枝パターン

図7 棒状胚芽枝の3つの分枝パターンA. 左右対称な2叉分枝の繰り返し

B.非対称な2叉分枝の繰り返し

C.2叉、3叉、4叉の組み合わせ

棒線は胚芽枝の枝、白抜きは頂端細胞を表す。

図8 推定されるクロガシラ属胚芽枝の進化

図8 推定されるクロガシラ属胚芽枝の進化母藻を離れた胚芽枝は、水流に乗り、岩や他の海藻の表面にたどりつき、発芽して新たな個体となる。従って、その形状が種によって異なることは、この分布域の広い着生性海藻クロガシラの散布能力に重要な意味を持つことが予想され大変に興味深いが、もっか研究の途上である。