大気汚染の改善と地衣類

大村 嘉人(おおむら よしひと)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

地衣類は,菌類と藻類からなる共生体です。南極や砂漠などの極限環境でも生育することが知られている一方、人間活動によって急激に変えられた環境変化には適応できずに枯死してしまうことがあります。その中でも亜硫酸ガスが原因となる大気汚染には特に敏感であり、産業革命後のヨーロッパや高度成長期の日本の都市部や工業地域から地衣類が消失して、”地衣砂漠”が生じた事例も報告されました。

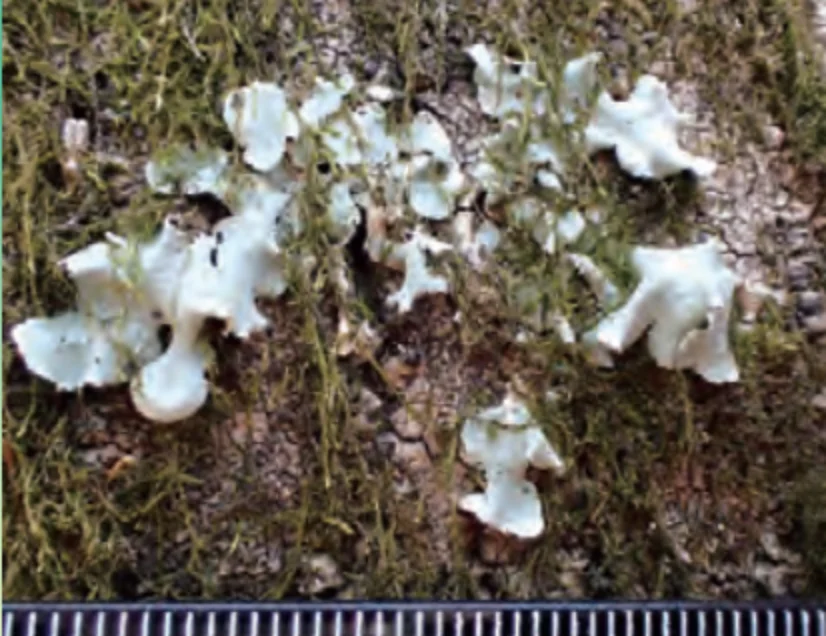

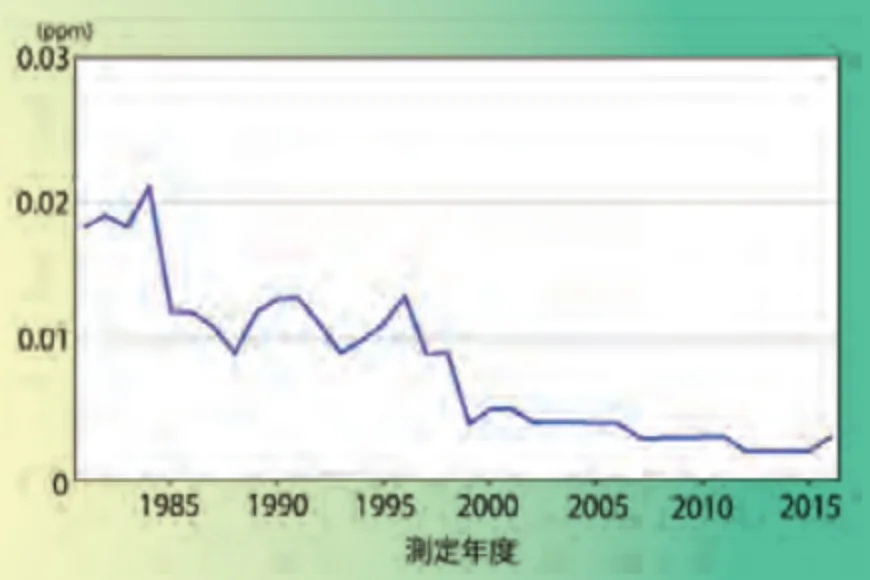

その後、世界各地での厳しい公害規制の結果、大気汚染は大幅に改善されました。日本においては1967年の公害対策基本法や2003年の東京都のディーゼル車規制の効果により二酸化硫黄などの大気汚染物質濃度が大幅に減少し、現在ではウメノキゴケをはじめとする多様な地衣類が皇居や自然教育園といった都心でも見られるほどになりました(図1, 2)。

さらに、かつて日本国内で環境省絶滅危惧II類(VU)として扱われていたフクレヘラゴケが増加してきており、2018年には絶滅危惧種のカテゴリーから除外されるというニュースもありました(図3, 4)。広島県宮島では、同じ地域内での長期的な観察でフクレヘラゴケの生育地点の増加が確認されています。かつて、宮島では近隣の工業地域から深刻な大気汚染の影響を受けていましたが、現在ではその影響はほとんどありません。大気汚染の改善とともに身近な環境にも様々な地衣類が定着してきたようです。

図1 自然教育園で確認されたウメノキゴケ(2017年撮影)

図1 自然教育園で確認されたウメノキゴケ(2017年撮影) 図2 自然教育園付近の二酸化硫黄年平均値(ppm)の経年変化。(国立環境研究所「環境数値データベース」を利用して作成)

図2 自然教育園付近の二酸化硫黄年平均値(ppm)の経年変化。(国立環境研究所「環境数値データベース」を利用して作成) 図3

フクレヘラゴケ。かつては環境省絶滅危惧

II類にランクされていた(2018年広島県宮島にて撮影)

図3

フクレヘラゴケ。かつては環境省絶滅危惧

II類にランクされていた(2018年広島県宮島にて撮影) 図4 フクレヘラゴケの分布(2019年現在)

図4 フクレヘラゴケの分布(2019年現在)研究者に聞いてみました!

1) 専門は何ですか

地衣類を材料として、分類・進化・多様性・生態の研究を行っています。特にサルオガセ属の分類が専門です。

2)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

若い方に地衣類研究の面白さをいかにして伝えるか。

3)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

根気強さ。コツコツとデータを取ったり論文を書いたりするのは、マラソンの苦しさと似ていると感じることがあります。苦しくなっても途中で投げ出さずにやり遂げることは一番大事なことだと思っています。

4)研究者になるために一番大事だと思うこと は何ですか

研究者を目指しても結果としてそうならないこともありますが、20 代前半ぐらいまでには、 研究者を目指して頑張っていくのかどうかを決めておくことだと思います。