地の衣を探る

大村 嘉人(おおむら よしひと)

植物研究部

菌類・藻類研究グループ

地球の全陸地の約 6%が地衣類に覆われていると見積もられています。いわばどこにでも存在する地衣類ですが、高緯度地域のツンドラのように、陸地一面が美しく覆われているところもあれば、身近な環境では地味で目立たないこともあります。地衣類は一見するとコケのようでもありますが、その正体は菌類と藻類の共生体です。南極や砂漠などの極限環境にも生育している一方で、大気汚染には弱いという不思議な性質を持った生き物です。日本で約1,700種が知られており、世界では3万種以上の種があるといわれています。どこにどんな種があるのか、そもそも地衣類の「種」をどのように定義するのか、といった地道で奥深い研究や、地衣類の特性を活かした生態研究などを行っています。

地衣類の分類

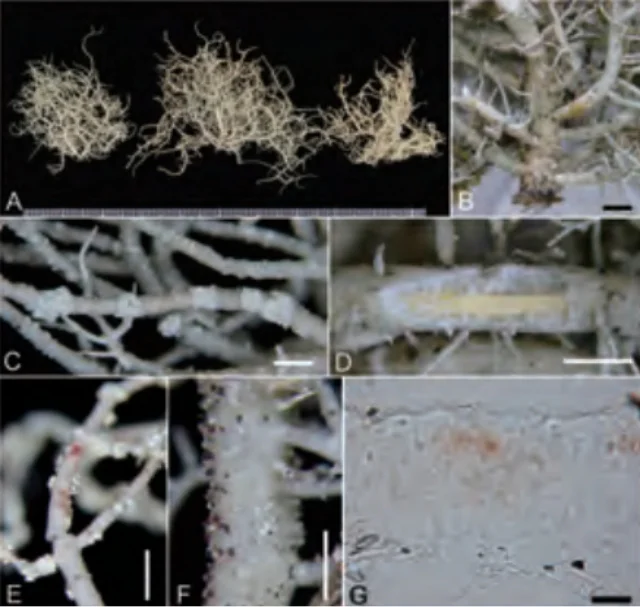

共生体である地衣類のどの部分に着目して種を区別すれば良いのか?簡単そうに思えるかもしれませんが、生育環境や共生パートナーの違いなどによって変異が生じるため、安定した種の形質を見出すことは容易ではありません。近年ではDNA情報の利用によって、飛躍的に客観的な種概念の評価が行えるようになりました。地衣類では形に加えて化学成分が分類に用いられてきましたが、私はDNA情報も活用しながら、日本および周辺地域の地衣類について分類を行っています。

アジアで初めて見つかったキジクサルオガセ

Usuea Flavocardia

アジアで初めて見つかったキジクサルオガセ

Usuea Flavocardia放射性物質の監視

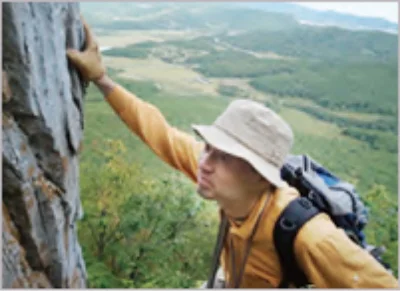

地衣類に含まれる放射性物質は降下してきた放射性物質の量を反映することが知られています。陸上の様々な基物の上に広く分布し、寿命が長い地衣類は、放射性物質のモニタリングに適しているのです。しかし、チェルノブイリ原発事故などで調査対象とされてきた欧州産の種を日本でそのまま用いることはできないため、放射性物質に対する日本産地衣類の特性について調査研究を関係機関と共同で実施しています。

福島県での地衣類調査

(JAEAと共同)

福島県での地衣類調査

(JAEAと共同)研究者に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

地衣類を材料として、分類・進化・多様性・生態の研究を行っています。特にサルオガセ属の分類が専門です。

2)研究者になろうと思ったきっかけは?

天体観望に明け暮れた少年時代は天文学者になりたいと思っていましたが、物理・数学がすごくできないといけないことを知り断念。 大学3年のときに、月の表面そっくりな形の地衣類を顕微鏡で見て感動。以来、私にとっての「小宇宙」の研究を続けています。

3)最近の研究活動で、最も興味深かった出来事は何ですか?

ロシアと共同研究をやるようになり、野外調査を同じ価値観でできる仲間がたくさんできたこと。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを!

20 代前半ぐらいまでにはどうしたいのか決 めておきましょう。