シダ植物の新しい分類体系“PPG”の構築

海老原 淳(えびはら あつし)

植物研究部

陸上植物研究グループ

「APG分類」という言葉、最近は植物図鑑などでも目にする機会が増えました。DNAの塩基配列に基づいた系統樹が盛ん に構築されるようになり、大きく塗り替えられた植物の系統関係を、科レベル以上の分類に反映させたものがAPG分類です。DNA情報に基づいた植物分類の代名詞のように扱われることもありますが、APGの「A」は被子植物を指しますので、 裸子植物やシダ植物は扱われていません。

シダ植物では、2006年に米国の研究者ら6名が発表したものがDNA情報に基づいた分類体系の先駆けです。さらに安定した分類を目指して、多数の研究者の意見を集約するための「シダ系統グループ」が2014年頃に設立されました。世界に分散しているメンバー間の意見交換は電子メールによって行われ、数十通が行き交う日もありました。属分類についての議論を行うために科ごとの分科会が作られ、私はコケシノブ科 のまとめ役として意見調整にあたりました。

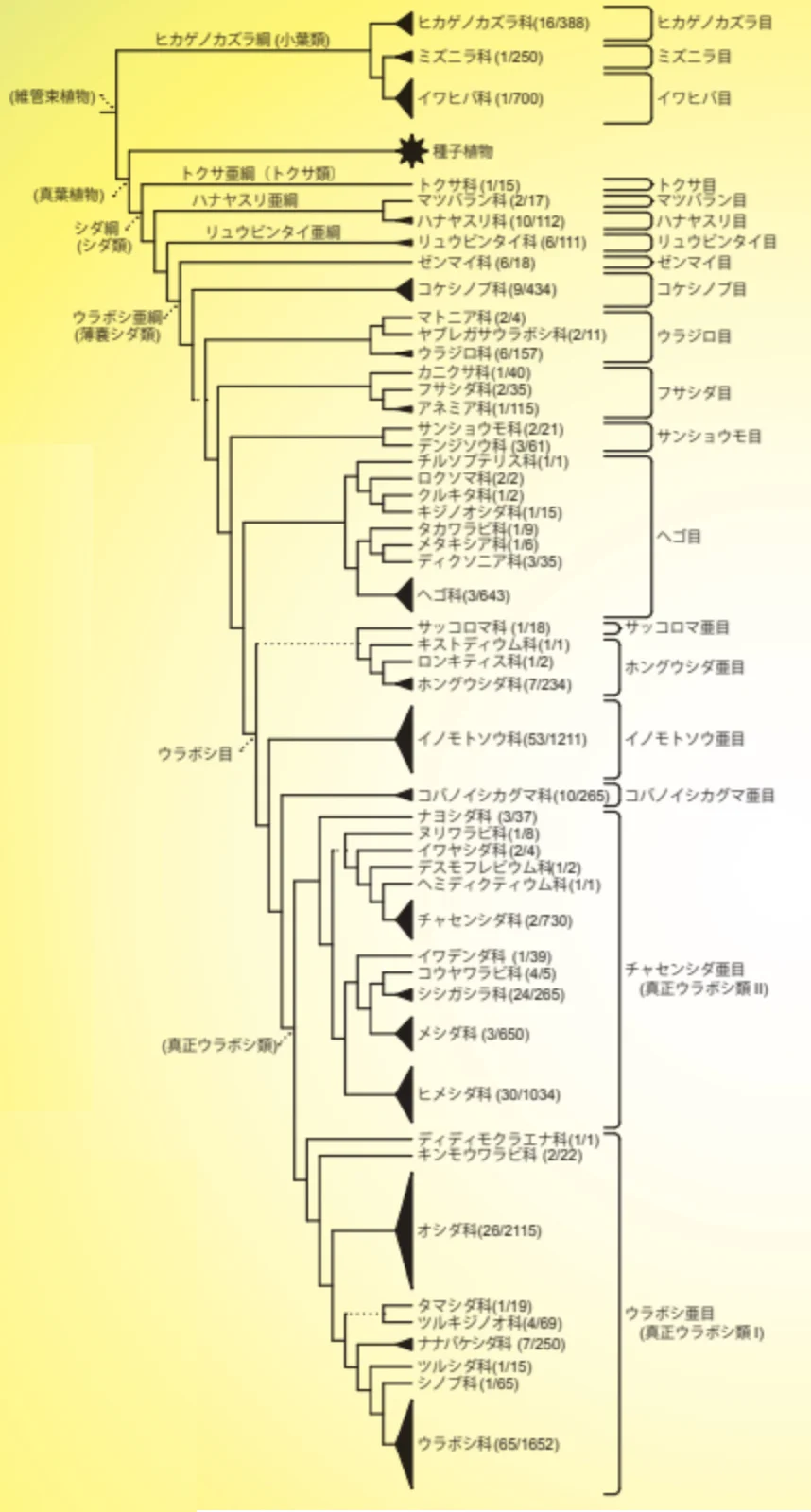

2016年末、ついにシダ植物版APG分類である「PPG I 分類体系」が公表されました。研究者93名の意見を集約し、世界の約11,000種が51科337属に再編されたのです。今後も新知見を反映してPPG II、PPG III… とアップデートされていくことでしょう。

参考:The Pteridophyte Phylogeny Group, 2016. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. Journal of Systematics and Evolution 54: 563-603.

PPG I分類体系の概念図。科名の後の数字は、その科に含まれる(属数 /種数)を示す。

PPG I分類体系の概念図。科名の後の数字は、その科に含まれる(属数 /種数)を示す。 2017年7月に中国深圳市で開催された国際植物学会議で集合したPPGのメンバー。(撮影:Jefferson Prado氏)

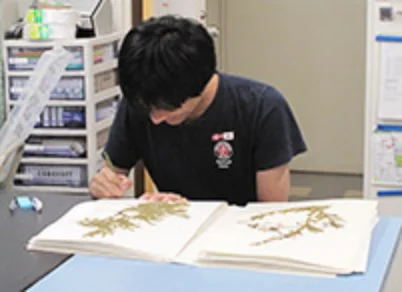

2017年7月に中国深圳市で開催された国際植物学会議で集合したPPGのメンバー。(撮影:Jefferson Prado氏)研究員に聞いてみました!

1) 専門は何ですか

植物分類学、特にシダ植物を研究対象にしていますが、研究基盤としての生物多様性情報の整備に高い関心を持っています。

2)自身の研究内容と社会、一般との接点は

生物の系統や種分化の歴史をひもとく研究は、 その成果を生物の分類(名前)に適切に反映させることによって、広く社会に浸透していくという信念を持って研究しています。

3)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

学会の運営に関する仕事や館内の事務的書類の処理、標本閲覧のための来客への対応などで、 自身の研究にたどり着く前に暮れてしまった日は、後悔の念に駆られます。

4)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

分類学の研究者は、生き物を目の当たりにすると本能的に採集してしまうきらいがあります。 しかし、採集した生物を標本として作製・保管するためには、多大なコストとスペースが必要です。どんなコレクションが既に存在して、何が今足りないのか、冷静なデータ分析に基づいた調査・収集を心がけたいものです。