実は芸達者なビョウタケ類

細矢 剛(ほそや つよし)

植物研究部長

菌類・藻類研究グループ

菌類というときのこが目立ちますが、実はもっとも多様なのは子嚢菌類というグループです。中でもビョウタケ目には、 微小なきのこが多数含まれ、分類学的研究が必要とされるグループです。私は、この菌を集めて、新種や新産種を報告したり、進化や生態を研究しています。私たちの研究によって、ビョウタケ目は従来考えられていたより、ずっと多くのいろいろな働きをすることが分かりました。

ヨーロッパの侵略的外来種はアジアから運ばれた?!

左:枯れてしまったセイヨウトネリコ

左:枯れてしまったセイヨウトネリコ 右上:葉が枯れてしまいます

右下:落ち葉に発生した白いきのこ

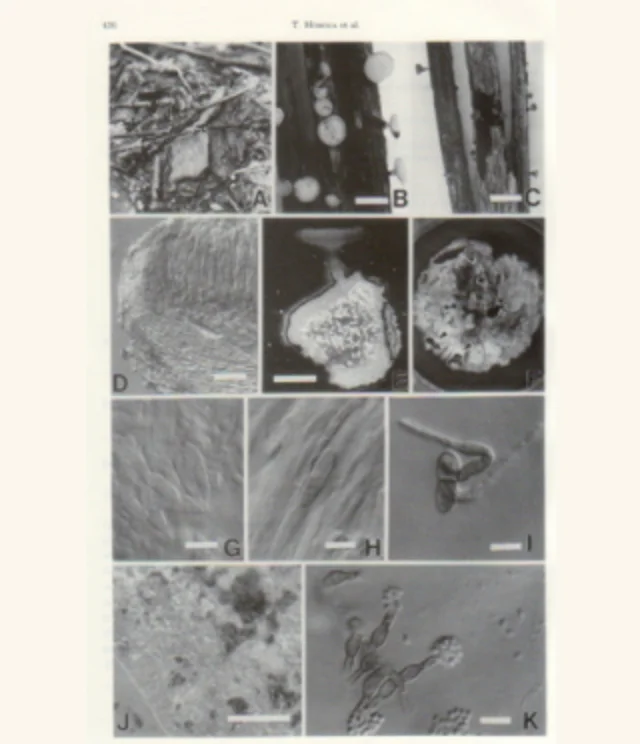

ヨーロッパのセイヨウトネリコという樹種が 最 近どんど ん枯れています。その原因がHymenoscyphus(ニセビョウタケ属)の一種であることが分かり、新種として記載されまし た。ところが、なんと、この菌は私が20年以上も前に日本から報告した菌と同種であることが分かりました。スイスの研究者との共同研究の結果、この菌は最近アジアから運ばれたものである可能性が高いことが分かりました。枯れた葉に生えるばかりでなく、生きた植物を襲う病原菌だったのです。

23年前に本菌を報告した論文

(日本菌学会報34:429-432.

1993.)

23年前に本菌を報告した論文

(日本菌学会報34:429-432.

1993.)本当のすみかは木の根?

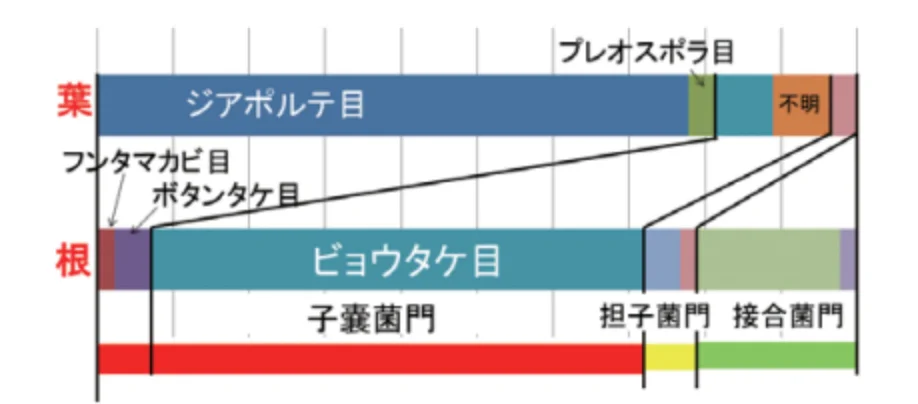

ビョウタケ目の菌は、枯葉や枯枝に多く出現します。ところが、生きた植物の根を調べると、ビョウタケ目がいっぱい出てくることが分かりました。生きた植物内で生育する内生菌が多いのです。もしかすると、ビョウタケ目の本当のすみかは根で、時々きのこをつくりに地上に出てくるだけなのかもしれません。

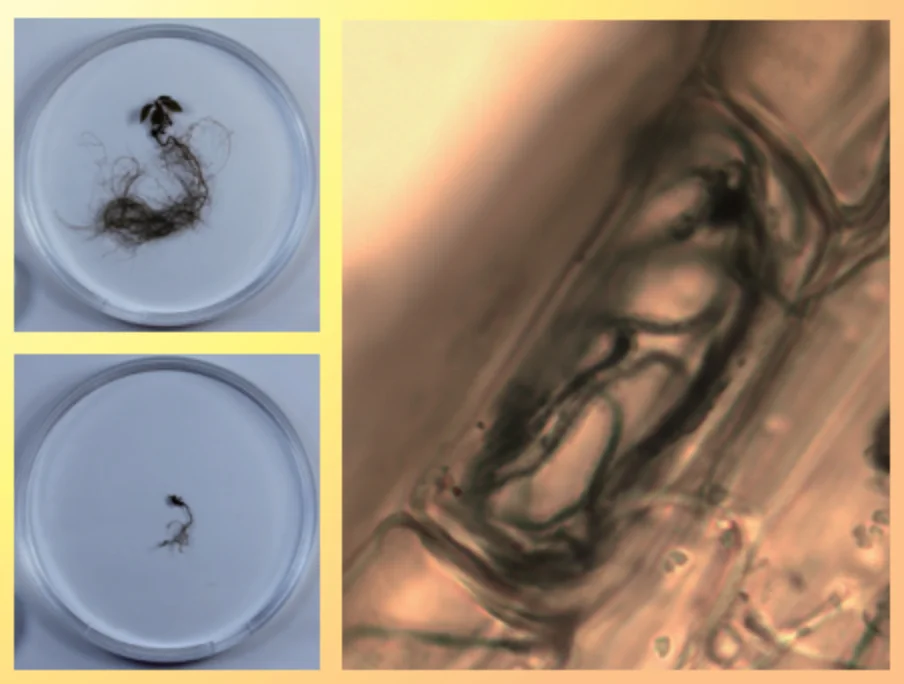

植物を育てることもある

ビョウタケ目の菌 は、なぜ根に多いのでしょう。そのことを調べるため、きのこ由来の菌株を植物の根に植えてみました。すると、なんと、植物の成長を促進することが分かりました。どうやら、共生菌としての働きがありそうです。

左上:成長が促進された植物

左上:成長が促進された植物左下:促進されない場合

右:成長が促進された植物の根に形成された特殊な構造 (日本大学 広瀬大准教授との共同研究)

研究者に 聞いてみました!

1) 専門は何ですか

いわゆるチャワンタケ類として知られる菌 類の分類学です。菌類の中でももっとも多 様化した菌群です。

2) これから取り組んでみたい研究は

ビョウタケ目がなぜ多様なのか、その原因 に迫るような研究をしてみたいです。

3) 自身の研究内容と社会、一般との接点は

生物多様性情報(どこに、何が、いつ、い たか)を発信し、利用する事業を推進して います。生物多様性情報は、保全や資源探 索、持続的利用でも必要な情報です。でも、 まだ自分の専門とは直接つながっていませ ん。貴重な標本情報を公開していろいろな 分野で利用してもらうようにしたいです。

4 )今の職業に就いていなければ何をしてい ると思いますか

私は製薬会社に勤務していました。最初は 菌類を専門とする研究部門で採用され、後 に、本社の企画部門も経験しました。科博 に転職してなければ、たぶんそのまま会社 員だったでしょうね。