地面を這う地味なクモの魅力

奥村 賢一(おくむら けんいち)

動物研究部長

陸生無脊椎動物グループ

徘徊性のクモ

クモといえば、一般には空間に丸い網を張り中心に佇んで獲物がかかるのを待つといったイメージがあるのではないでしょうか。確かにこういったクモは人目につきやすく外見的にも目立つ種類が多いです。しかしあまり目につかない地表の落ち葉の下や石の裏、樹表面などにも多くの種類が生息しています。私がメインで研究をしているのは、そうしたクモのうちタナグモ科に属するヤチグモ類という地味な色合いのクモです。

ヤチグモとの出会い

私がヤチグモを研究するきっかけはまさに偶然でした。クモの研究を始めてまだ1年あまりしか経たない2003年に、当時住んでいた九州の離島にある家の玄関で見慣れないヤチグモを採集したのです。調べるうちにこのクモが1906年にドイツ人によって記載されて以来約100年間記録がなく、長年正体不明とされていたカタチガイヤチグモという種であることが判明しました。自分のような駆け出しの者でも日本のクモ相の解明に貢献できるとの思いを強くし、どんどんはまっていきました。

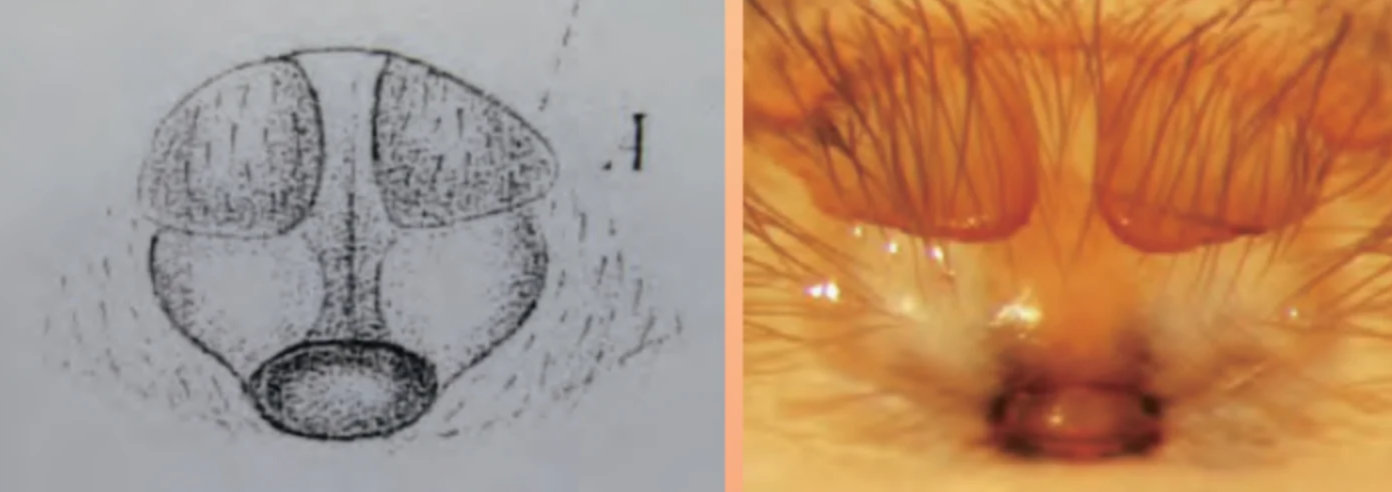

1906年の発見以来およそ100年間確認されていなかったカタチガイヤチグモの雌生殖器(左:1906年の原記載で描かれた図 右:2003年採集個体の外雌器)

1906年の発見以来およそ100年間確認されていなかったカタチガイヤチグモの雌生殖器(左:1906年の原記載で描かれた図 右:2003年採集個体の外雌器)ヤチグモ研究の重要性

ヤチグモ類は移動分散能力が低く、地域ごとの種分化や変異が著しいことで知られています。例えば多くの離島を有する沖縄県、鹿児島県、長崎県などでは島ごとに固有種が生息することが確認されています。日本には調査が手薄な場所がまだまだありますので、今後も新種や日本初記録種の発見が期待できます。また近年はDNAのデータを使った分類の見直しの必要性が高まっています。

研究者に聞いてみました!

1) 専門はなんですか

クモ類の分類学、系統学、生物地理学です。 特に徘徊性、洞窟性のグループをメインに 研究しています。

2)これから取り組んでみたい研究は

日本各地で調査、採集を実施し、専門であ るヤチグモ類を中心に未記載種、日本初記 録種の発見をすることです。また既存の分 類の改定を随時行なっていく予定です。

3)やりがいを感じるのはどのような時ですか

「日本で初めて」もしくは「世界で初めて」 といった発見ができた時です。また希少種 や外来種に関するコメント、同定の依頼が あった場合など自身の専門性を評価してい ただけていると感じた時です。

4)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

一般の人が立ち入らないような山中や林内 において一人でフィールドワークをする機会が多いため身の安全を確保することです。 崖崩れや落石などのほか、熊や猪、マムシやハブなどの野生生物にも注意を払う必要 があります。