アリヅカムシと昆虫の多様性を活かす研究

野村 周平(のむら しゅうへい)

動物研究部

陸生無脊椎動物研究グループ

私はもともと、土壌性の微小甲虫であるアリヅカムシ(コウチュウ目ハネカクシ科)の分類研究者ですが、数年前からバイオミメティクス(生物規範工学)のプロジェクトに参加し、昆虫一般の表面微細構造のデータベース構築に従事しています。

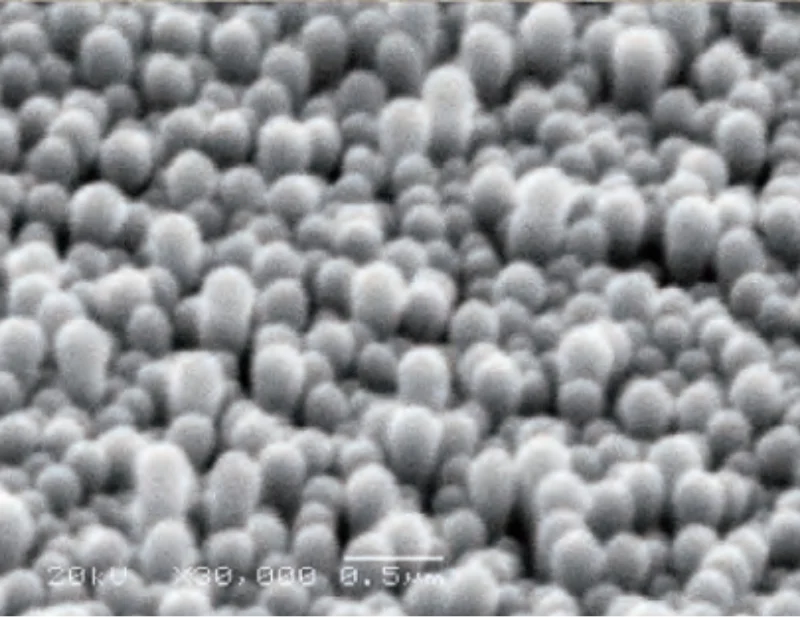

昆虫は地球上のあらゆる環境に適応し、膨大な生物多様性を有しています。なかには非常に巧みな構造を活用 して、独自の生活を営んでいる種もいます。例えば、中南米に生息するモルフォチョウの構造色、蛾の複眼表面から発見されたことでその名があるモスアイ構造(図版1) などです。

ミンミンゼミ♂ 前翅先端付近の撮影位置(白矢印)

ミンミンゼミ♂ 前翅先端付近の撮影位置(白矢印) 図版1:白矢印部分に見られたモスアイ構造の拡大SEM写真(30,000倍、60°傾斜)

図版1:白矢印部分に見られたモスアイ構造の拡大SEM写真(30,000倍、60°傾斜)このような、一見不思議な昆虫の表面微細構造を正確 に記録し、また再現できるのが、走査型電子顕微鏡(SEM) 写真です。このプロジェクトでは、さまざまな昆虫の表面微細構造のSEM写真に生物学的データを付 帯させることによって、SEMM画像のデータベースを構築しています。さらに生物の微細 構造と工学製品または試作品とを相互に比較できる画像検索エンジンや、工学系、物理系の研究者や教育者も活用できる異分野連携型のデータベースを開発中です。将来的には、バイオミメティクスの技術革新に貢献できる知識基盤の構築をめざしています。

図版2左:カブトムシ♂の前翅固定装置の位置(A:前翅内面;B:後胸側面)右:A,B部分の拡大SEM写真(5,000倍)

図版2左:カブトムシ♂の前翅固定装置の位置(A:前翅内面;B:後胸側面)右:A,B部分の拡大SEM写真(5,000倍)