昆虫微細構造のデータベース化に

取り組んでいます

野村 周平(のむら しゅうへい)

動物研究部

陸生無脊椎動物研究グループ

わたしは研究活動として、主に次の3つのテーマに取り組んでいます。

1アジア、オセアニア地区を中心とした ハネカクシ科甲虫(昆虫綱)の分類学的研究

私の専門は、おもに森や草原の落ち葉の中で生活をしている、ハネカクシのなかまで

す。ハネカクシは我が国から発見されているだけで3,000種を超える巨大なグループですが、その中でもアリヅカムシという微小な甲虫のグループを研究しています。科博の総合研究というプロジェクトでミャンマーに渡り(図1左)、熱帯林の落ち葉の中から(図1中)たくさんのアリヅカムシを発見して(図1右)、現在詳しく調べています。

す。ハネカクシは我が国から発見されているだけで3,000種を超える巨大なグループですが、その中でもアリヅカムシという微小な甲虫のグループを研究しています。科博の総合研究というプロジェクトでミャンマーに渡り(図1左)、熱帯林の落ち葉の中から(図1中)たくさんのアリヅカムシを発見して(図1右)、現在詳しく調べています。

図1:左から、総合研究で訪れたミャンマー南部テナセリム山地、現地でのアリヅカムシ採集、採集されたBatriclator属アリヅカムシの未記載種.

図1:左から、総合研究で訪れたミャンマー南部テナセリム山地、現地でのアリヅカムシ採集、採集されたBatriclator属アリヅカムシの未記載種.2 日本各地域のコウチュウ目インベントリーの

作成と情報化に関する研究

インベントリーとは、一定の地域に生息する動物や植物の種 のリスト、またはそのようなものを作る取り組みです。わたした ち陸生無脊椎動物研究グループは、1995年頃から皇居吹上御苑 (東京都千代田区)のインベントリー研究を続けてきました。ま た、最近では2014年から、さまざまな昆虫トラップを使って(図 2)、附属自然教育園(東京都港区)のインベントリー作成に従 事しています。昆虫のリストをつくり、他と比較することによっ て、その地域の生態系の特性を明らかにすることができます。

図2:左-自然教育園のインベントリー調査で樹冠に設置した吊下式ライトトラップ、右-バナナを餌に使ったノムラホイホイで甲虫を多数採集.

図2:左-自然教育園のインベントリー調査で樹冠に設置した吊下式ライトトラップ、右-バナナを餌に使ったノムラホイホイで甲虫を多数採集.3 昆虫体表面の微細構造と、それに関する バイオミメティクス(生物規範工学)的研究

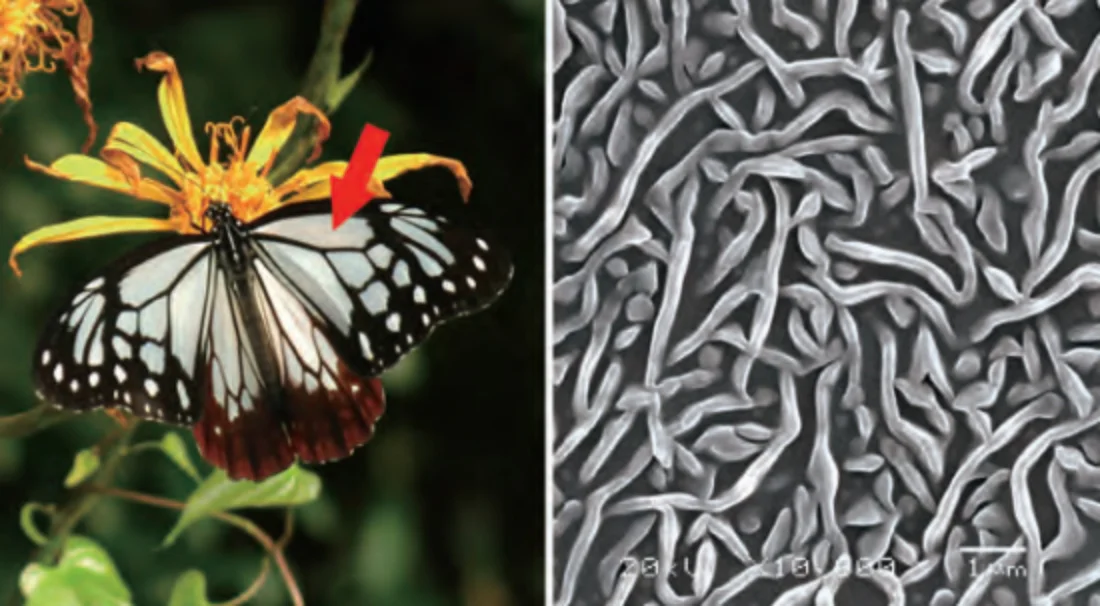

人間よりもはるかに長い歴史を持つ昆虫は、体表にさまざまなはたらきをそなえた微細構造を持っています。このような微細構造とそのはたらきを研究することで、昆虫がこれほどまでに地球上で繁栄している理由に迫ることができるだけでなく、人間のモノづくりに役立てることができます。このような取り組みは「バイオミメティクス(生物規範工学)」と呼ばれ、昆虫がもつ生物多様性を人間の工学技術に活かす試みとして、最近非常に注目されています。

図3:左-アサギマダラ♀成虫(赤矢印はSEM観察部位)、右-アサギマダラの翅 膜面SEM写真.

図3:左-アサギマダラ♀成虫(赤矢印はSEM観察部位)、右-アサギマダラの翅 膜面SEM写真.研究者に 聞いてみました!

1)これから取り組んでみたい研究は

アリヅカムシと平行して、昆虫を題材にしたバイオミメティクス(生物規範工学)の研究も行っています。バイオミメティクスの視点で昆虫のふしぎが解き明かせると楽しいですよね。

2)自身の研究内容と社会、一般との接点は

バイオミメティクスは、人間社会の特に モノづくりの分野に関連が深く、そういう場に昆虫の研究を活かせれば良いと思って います。

3)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

研究を進めるためのまとまった時間が取れないのが最大の悩みです。細切れの時間 では、研究が遅々として進みません。

4)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

どんなことがあっても研究対象に挑んでいく、「熱意」だと思います。