細胞内共生がもたらす進化

谷藤 吾朗(たにふじ ごろう)

動物研究部

海生無脊椎動物研究グループ

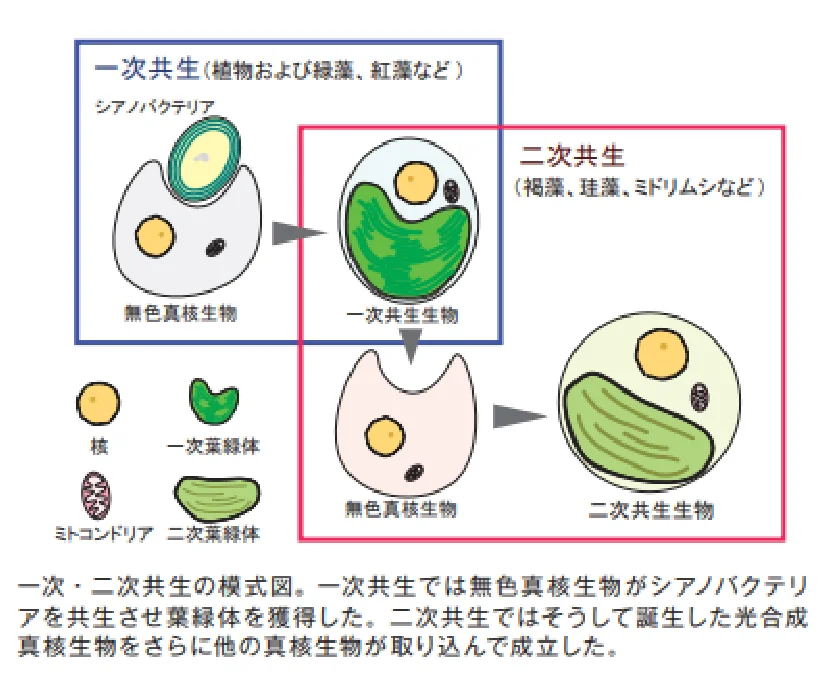

動物も植物も細胞に核をもつ真核生物の仲間です。全ての真核生物は細胞の中にバクテリアに由来する構造をもっています。主にエネルギーを生産する場であるミトコンドリアはα-プロテオバクテリアに近縁な真正細菌を起源としますし、植物などがもつ葉緑体はシアノバクテリアに端を発します。つまり、我々ヒトを含む全ての真核生物は2つ以上の生物が融合(細胞内共生)した細胞でできています。その証拠としてミトコンドリアも葉緑体もバクテリア型の独自ゲノムDNAをもつことが挙げられます。

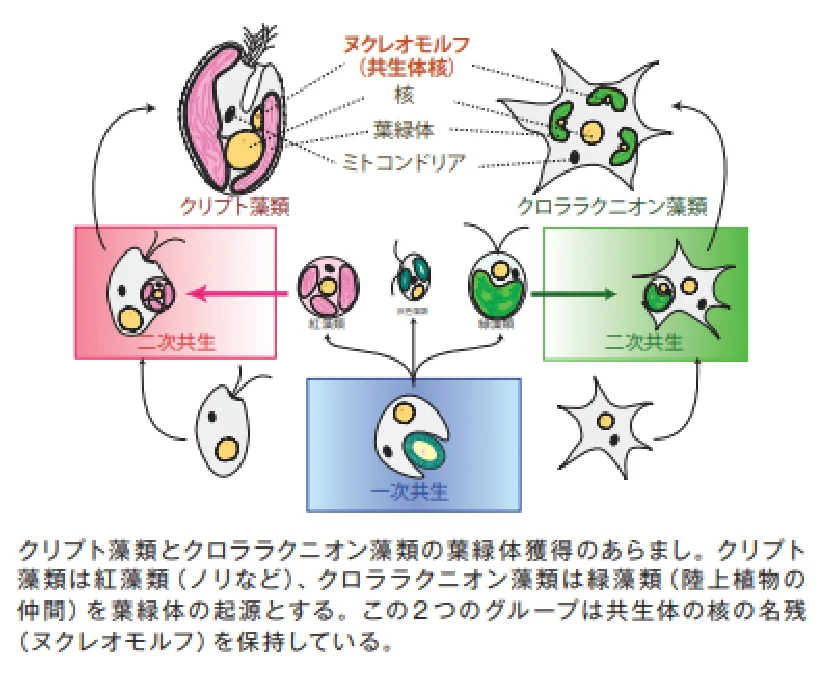

さらに、光合成機能獲得を伴う細胞内共生は生物進化上何度も起こっており、しかも一度成立した光合成真核生物をさらに別の生物が取り込んだ二次共生も知られています。このことを示すように、クリプト藻類やクロララクニオン藻類と呼ばれる一部の単細胞生物は共生体の核の痕跡を残しています。クリプト藻類は紅藻類(ノリなど)、クロララクニオン藻類は緑藻類(陸上植物の仲間)を葉緑体の起源とすることが分かっているため、それらに共生体の核の痕跡が残っているということは、細胞内共生が何度も起こった証拠になるというわけです。私はこの痕跡核に残された遺伝情報を利用して、他生物同士がどのように統合されたのかを研究しています。

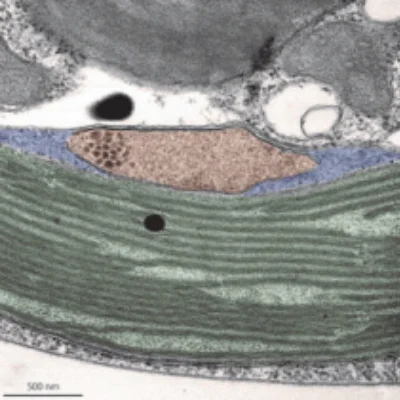

クリプト藻類の透過型電

子顕微鏡像。赤の部分はヌクレオモルフ(共生体

クリプト藻類の透過型電

子顕微鏡像。赤の部分はヌクレオモルフ(共生体

の核の名残)。緑は葉緑体。青は真核共生体の 細胞質区画に相当する。

研究者に 聞いてみました!

国際学会 ( The 13th International Colloquium on

国際学会 ( The 13th International Colloquium on

Endocytobiology and Symbiosis)にて質疑応答中の様子。

1) 専門は何ですか

ゲノム情報を主とした進化学です。単細胞の真核生物(原生生物)を扱うことが多いですが、ゲノム比較は動物や植物、細菌ともします。どんな生物間でも直接比較できるのが比較ゲノム学の強みです。

2)これから取り組んでみたい研究は

紹介した細胞内共生だけでなく、寄生関係などの幅広い生物間相互作用やゲノム構造 の進化に関する研究も行っています。今後も新しい興味が生まれたときは臆せず挑戦 していくつもりです。

3) やりがいを感じるのはどのような時ですか

自分の論文が他の人の論文に引用されると、 自分の研究が少しは知の体系に組み込まれた気がします。

4)研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

高度に専門化した現代生物学ではいろいろ な人と協力して研究を行う場面が増えていま す。コミュニケーション能力が意外と重要だ と思っています。