深海の微小貝からみた日本海の歴史

長谷川 和範(はせがわ かずのり)

動物研究部

海生無脊椎動物研究グループ

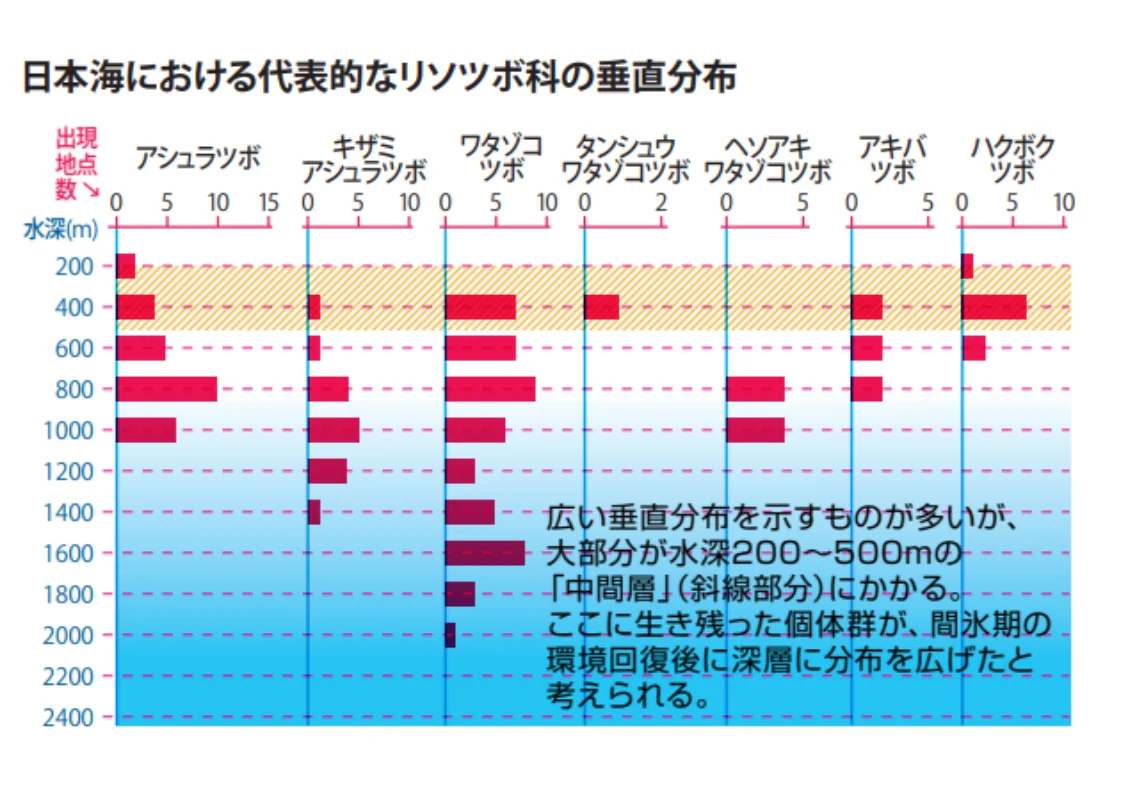

日本海は地理的および地史的に特殊な海です。まず、とても閉鎖的で、他の海域とは狭くて浅い海峡で接続しているだけです。また、地史的には、1)新生代 第三紀の終わりまでに現在のような環境が成立し、北方系の要素が強い独特の生物群集が存在していましたが、2)第四紀の初めにはその多くが絶滅しました。 3)特に約2万年前の最終氷期最寒期には、著しい海面の低下により、他の海から孤立し、深層は無酸素状態となって、ほとんどの生物が死に絶えました。4)しかし、その間にも水深200~500m付近の中間層にはやや良好な環境が保たれ、一部の生物がここに生き残 り、再び深層に分布を広げた、とされています。

このシナリオは主に微化石の分析によって書かれたものですが、実際の生物相はどうなっているのでしょうか?日本海の深海生物は周辺の海域と比較して著しく貧弱であることが知られていますが、その詳細はほとんど分かっていませんでした。そこで、科博の調査で日本海の深海から得られたリソツボ科と呼ばれる微小な巻貝の仲間を詳しく調べたところ、5新種を含む11種が確認され、そのうち最低でも9種は2万年前の大絶滅を生き延びた遺存種であることが分かりまし た。深海の微小な貝の研究も、壮大な日本海成立の歴史を説明する上の傍証となりうるのです。

科博の深海調査によって日本海から採集されたリソツボ科 このほか、国内外の博物館の標本調査により、さらに3種が認められた。

科博の深海調査によって日本海から採集されたリソツボ科 このほか、国内外の博物館の標本調査により、さらに3種が認められた。

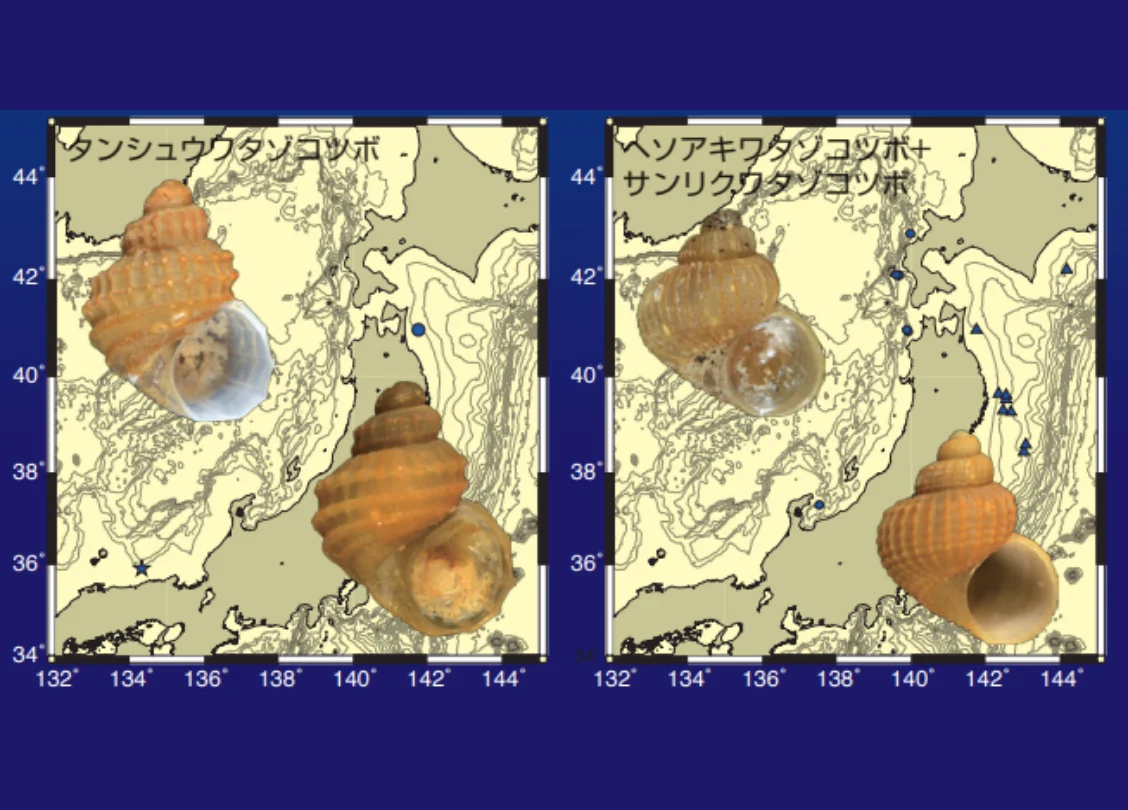

日本海と太平洋での遺伝的隔離

タンシュウワタゾコツボは日本海と三陸沖で採集された個体 に形態的な違いが認められず、間氷期の海面上昇時に津軽海 峡を越えて遺伝的な交流が生じたと考えられる。

ヘソアキワタゾコツボ(日本海)とサンリクワタゾコツボ(三 陸沖)はよく似ているが、形態的に区別される。これらは中間 層とそれよりも深い深度に生息し、東北脊梁山地の成立によって2百万年以上前に隔離されたと考えられる。

研究者に聞いてみました!

1)専門は何ですか

巻貝類の分類学です。特に成熟しても数ミリ以下のいわゆる微小貝と、深海にすむ種について重点的に研究を行っています。

2) 研究する上での苦労や悩みなどはありますか

これまで科博の調査などで得られた標本の中 だけでも、名前の付いていないものなど詳しい研究が必要な種がたくさんあります。自分ひとりの力では限界がありますので、いかに他の研 究者と協力して研究を進めていくか、が今後の課題です。

3) 研究する上で一番大事だと思うことは何ですか

どれだけ多くの人がその研究テーマに興味を持 ってくれるか、ということだと思いますが、実 際にはとても難しいことです。

4) 座右の銘や本などがあればご紹介ください

小学生の時に初めて手にした阿部襄先生の「貝の科学」という本には、それまでの貝殻集めから研究に考え方を転換させてもらいました。現在も古本で入手可能です。