海外の博物館で貝の標本調査

長谷川 和範(はせがわ かずのり)

動物研究部

海生無脊椎動物研究グループ

私の専門は巻貝の仲間の分類学的研究です 。最近は三陸沖や日本海の深海性の種について重点的に調べていますが 、研究が進むにつれて 、正確な名前が決定できない種が増えてきました 。生物の名前(学名)は原則的に、一番先につけられたものが有効となるのですが 、北方の種には1800年代のアメリカの調査船や1900年代半ばのロシアの調査によって採集された標本を基に名づけられたものが多く、まずは手元の標本をそれらの標本(タイプ標本 )と詳しく比較する必要があったためで す 。少数の標本ならば借用することもできますが 、多数の標本 、またそれに関連する標本もとなると 、自分で行って調べるしか ありません。そのため、私は2012~13年にかけて、ロシアとアメリカの博物館や研究所を巡ってきました 。滞在はロシアだけで合計7週間にわたりました 。また、のちの詳しい検討のため、 撮影機材一式を持参し、標本の写真撮影も行いました。

百聞は一見に如かず、とはまさにこのこと、それまで疑問に思っていた多くの問題がたちまちにして解決したり、新たな興味深い発見があったりと、目からうろこが落ちる毎日でした。同時に、標本を利用しやすい形で適切に管理する博物館の重要性を改めて実感しました。詳しい成果については今後さまざまな形で報告していく予定です。

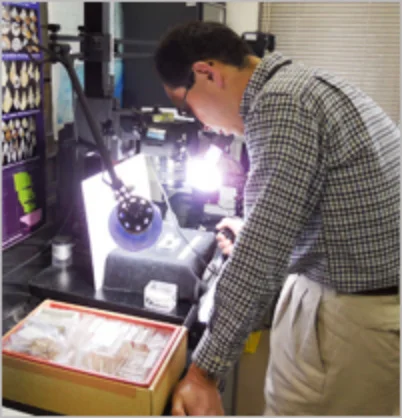

ロシア科学アカデミー海洋学研究所 (モスクワ )での 標本撮影の様子。

ロシア科学アカデミー海洋学研究所 (モスクワ )での 標本撮影の様子。

(左)ロシア科学アカデミー動物学研究所

(

サ

ンクトペテルブルク

)の軟体動物コレクション。

(左)ロシア科学アカデミー動物学研究所

(

サ

ンクトペテルブルク

)の軟体動物コレクション。

(右 )標本は基本的に液浸標本として保存されている。

国立自然史博物館 (ワシントン DC )の貝類タイプ・コレクション。

国立自然史博物館 (ワシントン DC )の貝類タイプ・コレクション。 タイプ標本は分類順に引き出しに整理されている。

タイプ標本は分類順に引き出しに整理されている。 微小な標本の場合は、フォーカスを少しずつ変えて撮影した画像を、深度合成ソフトを利用して加工する。こうして細かいところまで詳しく観察できるようになる。

微小な標本の場合は、フォーカスを少しずつ変えて撮影した画像を、深度合成ソフトを利用して加工する。こうして細かいところまで詳しく観察できるようになる。研究員に聞いてみました!

1)専門は何ですか?

巻貝類の系統分類学です 。特に成熟しても数ミリ以下のいわゆる微小貝と 、日本周辺の深海にすむ種について重点 的に研究を行っています。

2)研究者になろうと思ったきっかけは何ですか?

子供の頃から貝が大好きで 、将来は貝の研究者になることしか考えていませんでした 。でも 、大学を卒業してからはアメリカの大学 や日本の製薬会社でニワトリやミミズの生理の研究をするなど紆余曲折もあり 、結局は一番好きだった貝の研究に戻ってきました。

3)最近の研究活動で 、最も興味深かった出来事は何ですか?

海外の博物館で多くのタイプ標本を調べたこと 。それまでは文献の中の不鮮明な図や文章の記述でしか知らなかっ た標本の実物を見て 、疑問だった多くのことが明らかになっていく痛快感を味わいました。

4)研究者になりたい方に一言アドバイスを !

生物学に関しては 、アイデアもさることながらどれだけ手を動かしたか 、が重要です 。時には寝食を忘れるほどの熱意が必要だと思います。