謎の動物 "フサカツギ" を求めて

並河 洋(なみかわ ひろし)

動物研究部

海生無脊椎動物研究グループ

科博は、総合研究プロジェクトの一環として、2001年から2005年まで相模灘の生物相調査を、 2006年から2010年まで相模湾から小笠原諸島までの海域で生物相調査を行ってきました。

この調査で採集した標本をもとに、フサカツギの謎を解き明かす共同研究がはじまりました!

フサカツギとは?

フサカツギは、ギボシムシとともに半索動物門に属します。半索動物は、棘皮動物や脊索動物に近く、"背骨を持たない動物"から"背骨を持つ動物"にいたる類縁関係を知る上で重要な位置にいる動物です。しかし、特に、フサカツギは、報告例も少なく、その実体は謎につつまれています。そのために、新たな標本の収集が求められていました。

日本での報告:過去に3種(1種1回ずつ)のみ。

相模灘付近では、1935年に昭和天皇が三浦半島沖合い200-300mの海底から一度だけフサカツギを採集されました。翌年、その標本をもとにAtubaria heterolopha Sato, 1936(エノコロフサカツギ)が記載されました。

エノコロフサカツギのタイプ標本

エノコロフサカツギのタイプ標本フサカツギ探索の共同研究スタート!

2004年1月のある日、

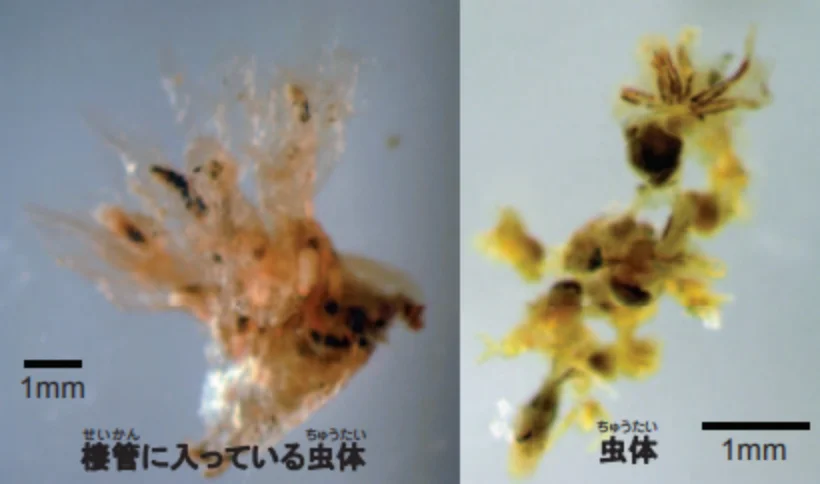

その前年に「神鷹丸」のドレッジ調査で相模灘から採集したサンプルの中に、大きさ1mmほどの風変わりな動物が見つかりました。それがエラフサカツギ属の一種だったのです!

この海域では約70年ぶりのフサカツギとの出会い、そして、共同研究のはじまりです。

エラフサカツギ属の一種

↑上記3行、プレビュー時にフォントの大きさがバラバラになってします💦ご確認お願いいたします。

「神鷹丸」の調査で採集された固定標本

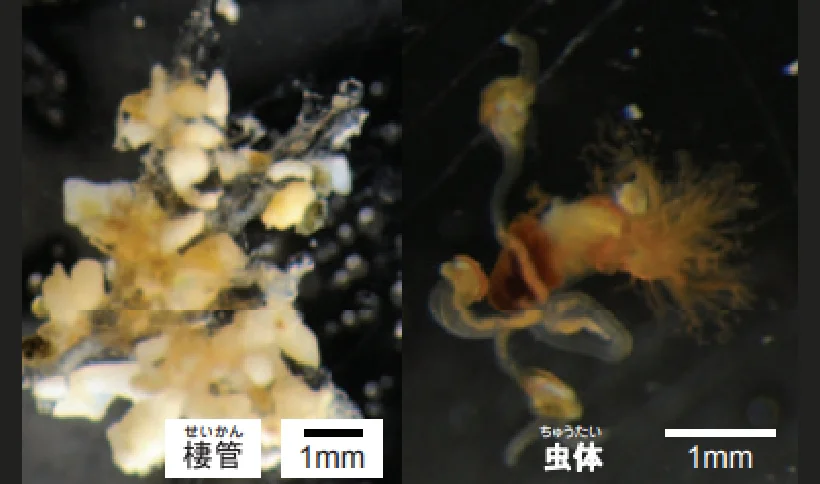

「神鷹丸」の調査で採集された固定標本 「興洋」の調査で採集された生体標本

「興洋」の調査で採集された生体標本さらに標本集めを・・・

2009年、

「淡青丸」や東京都島しょ農林水産総合センター八丈事業所と小笠原水産センターの協力により、八丈島近海と小笠原諸島海域から生きている「エラフサカツギ属の一種」と、さらに、「エラナシフサカツギ属の一種」を採集!

標本が少しずつ集まってきました。フサカツギ類の類縁関係をめぐる問題を解決する前に、分類学的な問題を解決するための研究がすすめられています。

エラナシフサカツギ属の一種

エラナシフサカツギ属の一種(「たくなん」の操作で採取)

そして、2010年、

今年も共同研究者とともにフサカツギ探索が続きます。

「神鷹丸」

「神鷹丸」東京海洋大学

「淡青丸」

「淡青丸」東京大学海洋研空所

(現在の所属:JAMSTEC)

「たくなん」

「たくなん」東京都しょ農林水産総合センター

八丈事業所

「興洋」

「興洋」東京都小笠原水産センター

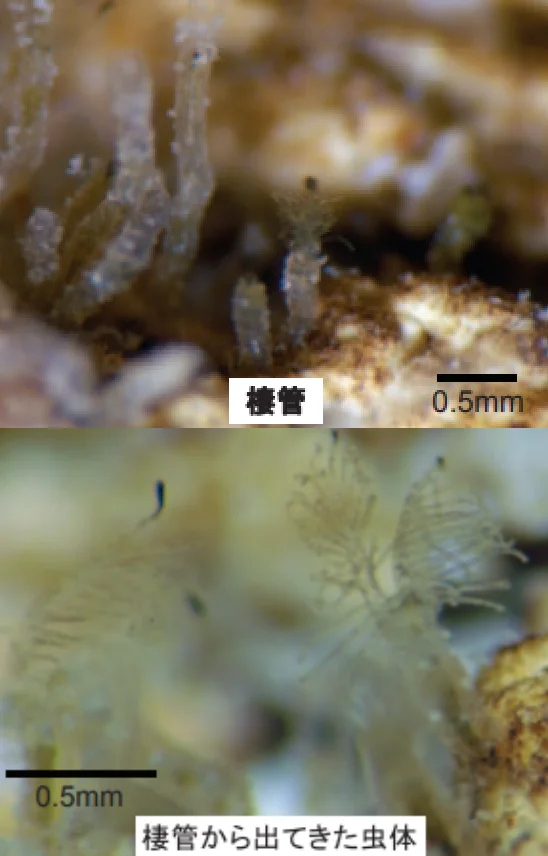

深海に生息し、小さなフサカツギを見つけるためには・・・

ドレッジで採取された岩の表面などを一つ一つ丹念に、

実体顕微鏡の下で調べる作業が続きます。