海の彗星 ホウキボシ

藤田 敏彦(ふじた としひこ)

動物研究部長

海生無脊椎動物研究グループ

ホウキボシとは

棘皮動物門のホウキボシ科に属するヒトデのなかまです。主に沖縄など亜熱帯・熱帯の浅い海に生息しています。強い再生能力を活かして自ら腕を切断し、その腕から体全体を再生することにより、増殖する能力をもっている種がいます。一本の腕から小さな腕が生えてくる様子を「彗星」になぞらえて、英語で「コメット」、日本語で「ほうきぼし」と呼ばれていす。

10種のホウキボシ。

10種のホウキボシ。左上が再生中の「ほうきぼし」形の個体(ゴマフヒトデ)

ゴカクヒトデとの関係

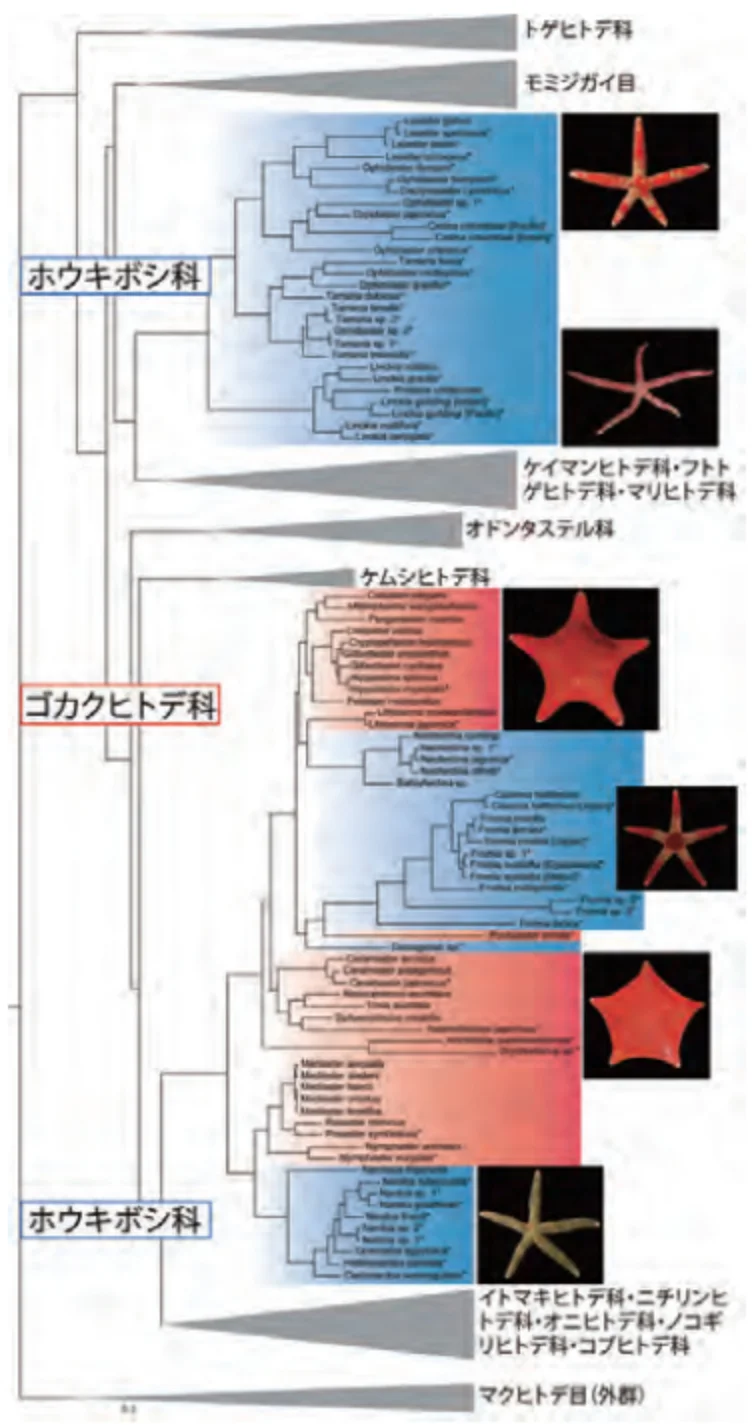

特殊な繁殖能力をもっており、研究対象として興味深いホウキボシですが、研究の基本となる種や属の分類に多くの問題を抱えています。たとえば、ホウキボシ科の一部は主に深海に生息しているゴカクヒトデ科と骨格が似ていることが知られていました。DNA情報を用いて系統解析を行ったところ、実際に一部のホウキボシはゴカクヒトデと近縁であることが明らかとなりました。この結果から、ホウキボシ科の系統分類をゴカクヒトデ科とともに見直しているところです。

ホウキボシの進化

スクーバ潜水による採集調査(連携大学院生の新井未来仁君)

スクーバ潜水による採集調査(連携大学院生の新井未来仁君)ホウキボシ科は小さな盤と細長い腕を持ち、星形のゴカクヒトデ科とは全く異なる1つの分類群と考えられてきましたが、実際には独立して進化した複数の系統であることがわかりました。ホウキボシ科の体のスタイルは、彼らが生息しているサンゴ礁などの凹凸が多く複雑な環境に適応しており、また、細長い腕であるために自切による繁殖が可能になったと考えて

います。より多くの種を含めて研究を進めることにより、ホウキボシの進化を明らかにしようとしています。

研究者に聞いてみました!

1)これから取り組んでみたい研究は

ホウキボシの研究は科博との連携大学院生の新井未来仁君と進めています。大学院生らが一人前の研究者となり、彼ら若手研究者と共同で、日本のヒトデ類の全貌を明らかにできればと思っています。

2)研究する上での苦労や悩みなどはありますか

時間が全く足りないこと。やりたいことはたくさんありますが、できることがほんのわずかです。

3)研究者になるために一番大事だと思うことは何ですか

系統分類学の分野では粘り腰が大事。粘って取り組むためには、やはり研究対象が好きでないとだめですね。

4)今の職業に就いていなければ何をしていると思いますか

到底なれなかったと思いますが、役者さんがあこがれの職業でした。