動物研究部の標本

海綿動物(星野コレクション)

故、星野孝治博士が広島大学理学部附属向島臨海実験所において研究された海綿動物標本約1100点が当館に保管されています。 これらは瀬戸内海沿岸を中心に九州、四国、紀伊半島、房総半島等日本各地から採集されたもので、この中には、星野博士が1977年~1985年に発表された新種のタイプ標本、70点を含んでいます。 これらの標本は主に乾燥標本であるが、多くは永久プレパラート標本も同時に作成されています。 このコレクションは、今後、日本産海綿動物を研究する上で重要なものと位置づけられます。

Dysidea minna Hoshino,1985

Dysidea minna Hoshino,1985刺胞動物

刺胞動物は、体制が単純で、刺胞をもつことにより特徴づけられ、ヒドロ虫類、箱虫類、鉢水母類、花虫類に分類されます。刺胞動物コレクションには、これまでの当館の日本列島調査などで収集した本邦浅海域の種類を中心に、タイプ標本4点を含む900点ほどの標本があります。近年は、浅海性の種類のみならず、1993年から開始された当館の深海動物相調査で採集された標本も収蔵し、日本近海の刺胞動物コレクションが次第に充実してきました。また、分類形質の少ない刺胞動物において刺胞の形態が識別形質として重要となる場合がありますが、刺胞は通常の固定、保存の過程で欠損してしまうため、現在、刺胞を半永久的に保存できるプレパラート標本を作成し、固定標本とともに保存することに努めています。

ホタルイカモドキ科の稚仔

ホタルイカモドキ科の稚仔 ヒドロ虫類タマウミヒドラ

ヒドロ虫類タマウミヒドラ寄生蠕虫(キセイゼンチュウ)(扁形動物・袋形動物)

扁形動物門の単生綱、吸虫綱、条虫綱と袋形動物門の鉤頭虫綱に属する生物はそのほとんどが寄生性です。また、袋形動物門線虫綱は多くの自由生活種と寄生種とからなります。これらの分類群に含まれる寄生生物を総称して寄生蠕虫と呼ぶことがあります。

当館所蔵の寄生蠕虫標本は、前動物研究部長、町田昌昭博士(1968~1997年在職、現在当館名誉研究員)が採集した海産魚類寄生蠕虫コレクションにその基盤をおいています。町田博士は日本国内だけでなく、東南アジア諸国をはじめとした諸外国に広くフィールドを求め、精力的に標本収集と分類を行いました。最近では1993年以来行われている当館の深海動物相調査により、駿河湾産深海性魚類から採集された新種を含む標本が新たに加わり、コレクションの一層の充実が図られました。一方、陸上動物の寄生蠕虫標本では、その中核を成すものに荘保忠三郎博士(兵庫県宝塚市)により寄贈された数百点に上るセタリア属線虫標本があります。

寄生蠕虫の所蔵標本はタイプ標本も含め約10,000点を数えます。1987・1991年には日本産タイプ標本カタログを発行しました。現在も精力的な収集活動を展開しつつ、国内外からの標本登録や標本貸与の依頼に対応する一方、所蔵標本および寄生蠕虫の分類に関する数千点に上る所蔵文献のデータベース作成に向けて準備中です。

駿河湾産深海魚寄生の吸虫1

駿河湾産深海魚寄生の吸虫1 駿河湾産深海魚寄生の吸虫2

駿河湾産深海魚寄生の吸虫2貝類(河村コレクション・櫻井コレクション)

河村コレクション

河村良介氏(1898-1993)は財界で多大な功績をあげられるかたわら、1930年頃から北洋、銚子沖、相模湾、高知沖、奄美大島、台湾、フィリピンを中心として貝類の収集を続けられ、1万種以上10万点を超える超A級コレクションを作り上げられました。 この膨大なコレクションは氏の生前、1983年に国立科学博物館に寄贈され、これを機に特別展が開催されました。

種数、点数ともに個人のものとしては国内随一の規模を誇る本コレクションは、その網羅性においても特色をもちます。 多くのコレクションでは特定の美麗なグループに力が集中する傾向があるのに対して、河村コレクションでは海産、陸産を問わずほとんどの科グループに、広範な地域からの収集品があり、多数の微小種まで含んでいます。 また、同一の種でも多数の産地からの標本が備えられています。 収集された標本は、河村氏自身のみならず、元動物研究部長波部忠重博士(現在名誉館員)ら専門の研究者によって詳細に研究され、氏に献名されたものだけでも40種を数える新種が記載されています。 それら新種記載の基になったタイプ標本の大部分もすでに当館に収蔵されています。

貝類は古来幅広い層の人々から収集の対象として親しまれ、さまざまに特色のあるコレクションがつくられてきました。しかし、せっかく苦労して作り上げられた学術的にも価値の高いコレクションも一代限りで散逸してしまう場合が多いのです。 博物館はそのようなコレクションをまとまった形で永久的に保存し、多くの人々の研究に役立てる役割を果たしています。当館の貝類標本の中にも、一般の収集家の方々からコレクションとして寄贈されたものが含まれています。中でも代表的なものとして河村コレクションと櫻井コレクションがあります。

カワムラハデミナシガイ

カワムラハデミナシガイ櫻井コレクション

櫻井欽一博士(1910-1993)は、東京神田で老舗の鳥料理店を経営されるかたわら、鉱物学者としても世界的に著名な業績をあげられ、東京大学から理学博士号を授与されたことで知られています。また、博士は貝類学の分野においても数多く新種の記載を含む論文と、6千種を超える膨大な貝類コレクションを残されています。鉱物標本とともに「櫻井標本室」に手厚く保管されていた貝類標本は、博士のご遺志により1994年に国立科学博物館に寄贈されました。

櫻井コレクションの特徴は、まず対象地域が日本周辺から台湾までに限定され、その地域内から知られているありとあらゆる種が万遍なく集められていることです。地理的な変異とみられるような型であっても、区別されているものは丹念に集められているし、同じ種でも可能な限り複数の産地から集められています。かつては普通にみられた種が、生息地の環境破壊により、今や貴重な資料となっているものも少なくありません。このコレクションの学術的価値を高めているのは、含まれているタイプ標本の多さです。櫻井博士自身、あるいは波部博士らの研究者によって記載された新(亜)種は62種に及び、それらの模式標本は、現在も海外を含め多くの貝類研究者に頻繁に活用されています。

サクライタカラガイ

サクライタカラガイ頭足類(イカ・タコ)

イカ・タコ類は二枚貝や巻貝と同じ軟体動物門に属し、頭足綱としてまとめられます。すべて海に生息しており、淡水には分布しません。海洋の様々な環境に適応して、沿岸・浅海から沖合・深海、極海から熱帯海域まで多種多様な頭足類が生息しています。世界の海から750-780種ほどが報告されており、日本近海からは170種前後が知られています。数万種におよぶ貝類に比べると、ほんの小さなグループです。しかし、その中には無脊椎動物として最大のダイオウイカや漁業の対象となるスルメイカをはじめとする多くの水産重要種が含まれます。

登録・保管されている頭足類標本は、約3,500点、15,000個体からなります。タイプ標本は19種が保管され、総種数は240種を数えます。米国自然史博物館、英国自然史博物館には及びませんが、世界の主要な自然史系博物館のなかでも充実した頭足類標本といえます。 これら登録標本は、すべてコンピュータによりデータベース化され、検索・絞り込みが可能です。

ホタルイカモドキ科の稚仔

ホタルイカモドキ科の稚仔 タコ稚仔

タコ稚仔多毛類

当館の環形動物多毛類の標本は、現在約11万点を上回っています。多毛類のコレクションは、元動物研究部長、今島実博士(1963~1994年在職、現在当館名誉館員)が蓄積したものです。それらは、当館のプロジェクトである「日本列島の自然史科学的総合研究」や東京大学海洋研究所の調査船「白鳳丸」「淡青丸」また、1980, 1982, 1984年の文部省科学研究費補助金によるミクロネシア各地の調査で今島博士自身が採集されたものです。多毛類分類の第一人者である今島博士のもとには日本各地から同定の依頼があり、未だ膨大な数の標本が未登録のまま保管されています。 タイプ標本は2,037点で、うち正基準標本は202点です。

ケムリヤシ

ケムリヤシ甲殻類

甲殻類は1ミリに達しない微小種から巨大なカニ類まで、淡水、海水のあらゆる水域環境を巧みに利用して繁栄しています。多様な生活方法と繁殖方法は生物学的研究対象として興味深く、また大型種の多くは水産学的に重要です。

当館に保存されているエビ・ヤドカリ・カニ類(十脚 甲殻類)はロット数で15,000ほどです。アミ類とク-マ類はそれぞれ村野正昭東京水産大学名誉教授と蒲生重男横浜国立大学名誉教授のコレクションの一部が収められています。その他に膨大な数の未整理、未登録標本があり、全体として当館の甲殻類コレクションは種数、個体数ともに日本屈指です。

当館のプロジェクトである「日本列島の自然史科学的総合研究」で採集した標本のほか、水産庁の各水産研究所、県の水産試験場、大学、環境調査会社などから送られた標本も多くあります。また、水産資源開発センタ-が世界各地で行った新漁場開発調査の際に得られた標本、東京大学海洋研究所の調査船「白鳳丸」、「淡青丸」により深海から採集された標本、文部省の科学研究費補助金による海外学術調査の際に東南アジアおよびミクロネシア沿岸で採集された標本などが充実しています。

甲殻類のタイプ標本は約2,900個体で、そのうち正基準標本は285個体(種)です。

Takeda et Marumura, 1997

conspiciocellus Okuno et Takeda,1992

棘皮動物(キョクヒドウブツ)類

現在、およそ4500点の標本が登録されています。当館の棘皮動物標本の中で最も充実しているのは入村コレクションを有するクモヒトデ類の標本です。入村コレクションは、日本のクモヒトデ類(棘皮動物)の分類研究の第一人者である入村精一博士から1992年に当館に寄贈された2605点からなります。日本産の種を中心に16科138属428種におよび、現在知られているクモヒトデ類のおよそ五分の一をカバーするものです。コレクションには博士自身が新種として記載したパラタイプ標本も含まれています。入村コレクションの内容は1995年に当館よりカタログが出版されています。所蔵しているタイプ標本としては、深海底の沈木に付着して生活しているヒュウガケイマンヒトデBelyaevostella hyugaensis Fujita, Stampanato & Jangoux, 1994、沖縄のサンゴ礁でスクーバダイビングで見つかる水深に生息する大型のクモヒトデでありながらつい最近まで発見されなかったトラフクモヒトデOphioplocus giganteus Irimura & Yoshino, 1999、腕が細くて短く一見クモヒトデには見えないワニカワハスノハクモヒトデAstrophiura wanikawa Fujita & Hendler, 2001のホロタイプ標本などを所蔵しています。

現在、棘皮動物標本の充実を図るため、当館で実施している日本列島調査や深海動物相の調査、また東南アジアを中心とする海外調査などで得られた標本の同定、登録の作業を進めています。

トラフクモヒトデ

トラフクモヒトデ

Ophioplocus giganteus Irimura & Yoshino,1999

(ホロタイプ NSMT E-3748)

ワニカワハスノハクモヒトデ

ワニカワハスノハクモヒトデ

Astrophiura wanikawa Fujita & Hendler,2001

(ホロタイプ NSMT E-4232)

チョウとガ

チョウ・ガ(鱗翅)類のコレクションは、戦前に収集された佐竹正一氏と久保猪之吉博士による日本および世界のチョウの標本が基礎となっています。20世紀初頭の昆虫類標本でわが国に残されているものは少数です。また、昭和48年に中原和郎博士の世界のチョウ類コレクションが寄贈されました。この収集品にはトリバネチョウ類やモルフォチョウ類のような世界の代表的な大型・美麗種が多数含まれます。これをもとに当館職員であった黒澤良彦博士(現在名誉館員)と共著で大型図鑑「世界の蝶」が出版されました。 なお、中原コレクションには同氏が生涯研究を続けた5,500点の脈翅類昆虫も含まれ、タイプ標本が約100個体あります。国内産のチョウ類標本は昭和47年に遺贈された林慶氏のコレクションをもとにしています。

一方、ガのコレクションは1977年に始まった文部省科学研究費補助金海外学術調査により急速に充実しました。ネパール、インド、タイ、マレーシア、フィリピン、台湾、ベトナムの各国で採集された多数の標本は内外の研究者に利用されています。それにともないタイプ標本の数も急増し、現在2,000点に近づいています。国内産のガ類標本には昭和62年に遺贈された江波戸俊弥博士のコレクションがあります。

このような収集・研究活動により、当館の所蔵する鱗翅類標本は現在約17万点に達しています。

Achelura bani Owada et Horie,1999

ベトナム産、正基準標本(マダラガ科)

ハチとハエ

ハチやハエの仲間は、地球上で最も繁栄している動物群の一つであり、人間生活とのつながりも深い生物です。当館には合わせて18万点にのぼる国内最大級のハチとハエの標本が保管されており、内外の研究者に頻繁に利用されています。

ハチのコレクションは、本業のかたわらその研究をされていた吉岡實亮氏、山中正夫氏(おもに有剣ハチ類)、佐藤覚氏らの遺贈コレクションを基礎に元職員の石川良輔博士(都立大名誉教授)らが充実させたもので、現在1,200個体以上のタイプ標本を含む50,000点以上の標本が所蔵されています。とくに国内はもとよりロシア沿海州、韓国、台湾、ベトナムなどの各地で採集された東アジア産ハバチ類のコレクションはきわめて充実しています。

ハエのコレクションは、1,000個体以上のタイプ標本を含む約129,000点の標本からなります。その主体となっているのは1990年に東京医科歯科大学から寄贈されたコレクションです。これは同大学の加納六郎元学長の研究グループが、国内各地をはじめ東南アジアや南太平洋地域で収集したものが中心で、とくに衛生害虫として重要な有弁ハエ類では質量共に世界第一級といってよいものです。

Hartigia kamijoi Shinohara,1999

北海道、正基準標本(クキバチ科)

トンボ類(朝比奈コレクション)

トンボの分類学の世界的権威として著名な、国立予防衛生研究所(現国立感染症研究所)名誉所員の朝比奈正二郎博士 (1913- )が1998年に当館に寄贈された約11万点の昆虫標本からなります。

このコレクションの中心をなすのは、世界各地から集められた約6万点のトンボ類の標本で、その中には同博士が新種として命名記載する際に用いられた約1,300点のタイプ標本が含まれており、質、量ともに世界第一級のコレクションです。中でも、1971年に茨城県の涸沼から発見されたヒヌマイトトンボや、小笠原諸島の固有種で天然記念物に指定されながら絶滅が心配されているオガサワライトトンボなどのタイプ標本はとくに重要です。

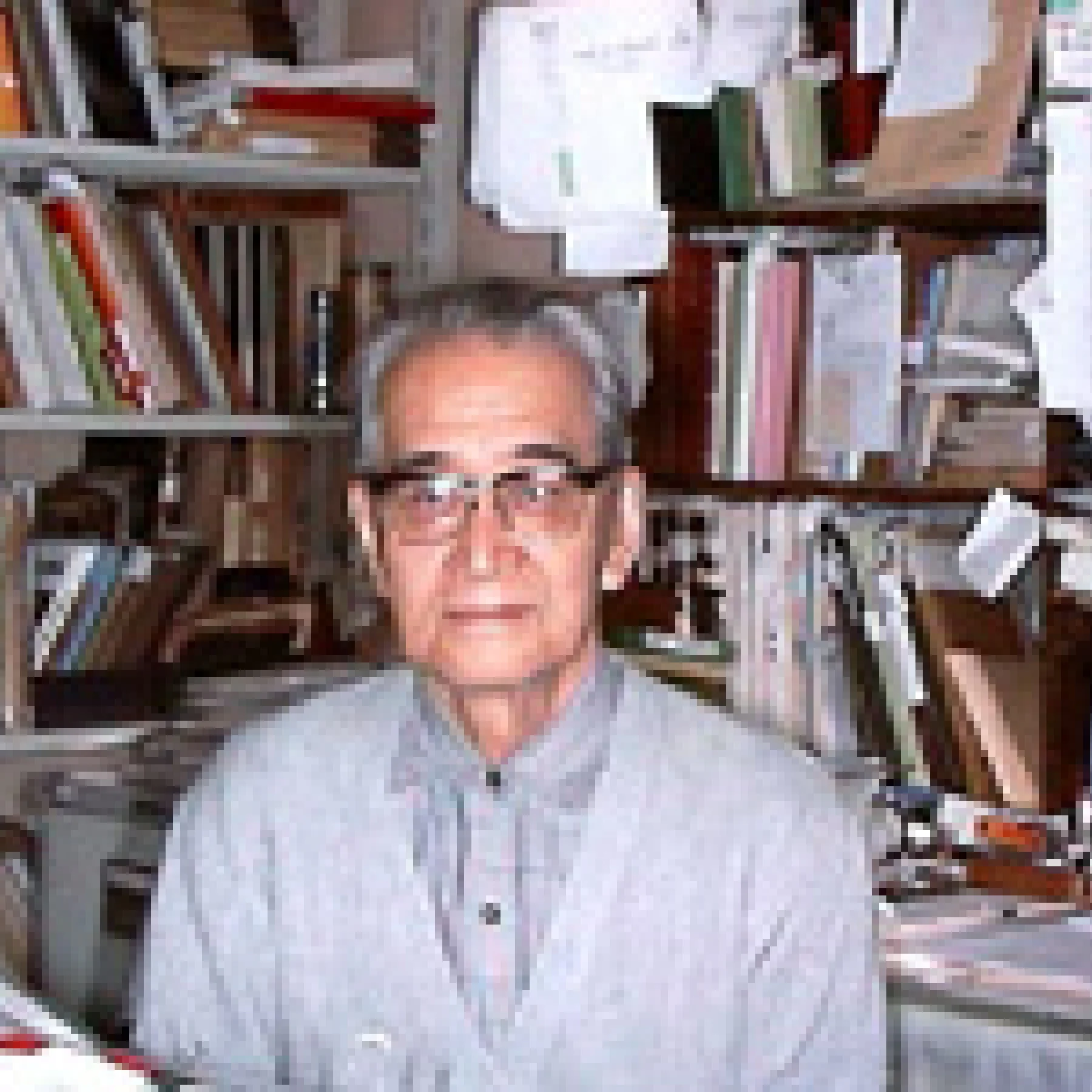

朝比奈正二郎博士

朝比奈正二郎博士

ご自宅の研究室にて

カメムシ類

動物研究部にはあらゆる動物群の専門家がそろっているわけではありません。 そして、コレクションの充実度もその有無に大きく左右されます。 専門家の着任によって、この20年間に標本の数を急速に増やしたもののひとつがカメムシ類のコレクションです。 現在すでに10万点を超える標本があり、毎年数百から数千点ずつ増え続けています。 タイプ標本も確実に増加し、今では300点近くになっています。 全体の65%が日本産、残りの大部分は東南アジア産のカメムシで、最近は文部省科学研究費補助金による海外学術調査で非常に多くの標本が得られています。 日本のカメムシにはいわゆる南方系のものが多いので、その研究にはこれら東南アジアのカメムシの標本が大いに役立ちます。

アカスジキンカメムシ

アカスジキンカメムシ甲虫類

カブトムシ、クワガタ、テントウムシなどなじみ深い虫を含む甲虫類は、種数の上で昆虫の40%以上を占める非常に大きいグループです。 世界に約40万種、日本からは約9,000種が記録されています。

当館所蔵の甲虫コレクションは現在約13万点におよびます。うち約60%が日本産で、残りは中国、台湾、ベトナム、ネパールなどのアジア各地を中心に、ロシア、ヨーロッパ、南米など世界中から広く集められたものです。分類学的研究の基礎となるタイプ標本の数も多く、正基準標本(ホロタイプ)だけで約1,800点に達します。この中には、1983年に沖縄で発見された日本最大の甲虫であるヤンバルテナガコガネや、高知県の大内洞から発見されましたが、洞窟が消滅したため、すでに絶滅したと考えられているカドタメクラチビゴミムシなど貴重なタイプ標本も少なくありません。 このコレクションは元動物研究部長 黒沢良彦博士(現在名誉館員)によってその基礎が築かれ、また野村 鎮氏、鹿野忠雄博士、河野廣道博士など外部の研究者から寄贈されたコレクションも充実しています。

クモ・ダニ・サソリなど

昆虫以外のいわゆる「虫」には、クモ、ダニ、サソリなどを含むクモ類のほか、ムカデ類やヤスデ類などのいわゆる多足類があります。これらは昆虫と同じく非常に多様で、たとえばダニ類では、地球上に生息する種数は30万とも40万ともいわれています。クモ類は、エチルアルコールの液漬標本として、また、ダニ類の多くは非常に小さいので、プレパラート標本として永久保存されます。 現在当館には、このなかまの標本が約73,000点あり、新種の記載に用いられた正基準標本(ホロタイプ)だけでも1,000点近くに上ります。

さらに、採集や寄贈により毎年約1万点づつ増え続けています。当館は、所蔵標本数が全国の博物館のなかで群を抜いて高いだけでなく、これらの動物の研究の集積機関としてたいへん重要な役割を果たしており、海外の研究者からの問い合わせも頻繁に寄せられています。しかし、全体的にみれば、研究が済んだ標本は全体の数%に過ぎず、多くは未整理標本として、いつか、誰かに研究してもらえる日を、標本室の片隅でじっと待っているのです。

タイ国産のハラフシグモの一種

タイ国産のハラフシグモの一種

Liphistius owadai Ono et Schwendinger

魚類

当館の魚類標本はアジアおよび西部太平洋地域で最も重要なコレクションのひとつです。標本数はコンピュータ登録が完了しているものだけで130万個体に達し、種数は5000を数えます。この中には新種記載に用いられたタイプ標本310種(1130個体)が含まれています。日本産魚類は現在約3900種が知られていますが、当館の魚類コレクションには3300種が保管されています。標本は毎年、国内・国外の多くの研究者に利用されています。また、新種の報告を行う際に多くの研究者がタイプ標本を当館に登録しています。

当館の魚類標本の中には明治時代(1880年代)に採集されたものやすでに絶滅してしまった種も含まれています。また、コンピュータ登録が終了した標本データに基づいて日本産淡水魚類の分布図が作製されています。この分布図を見ると1960年代以降、移入種であるブラックバスが全国に広がった様子など、日本産淡水魚類の分布の移り変わりが明らかになります。コンピュータ登録が完了した淡水魚標本のデータはインターネット上で公開されています。海水魚のコンピュータ登録も着実に進んでいて、近い将来インターネット上にデータを公開します。

魚類コレクションは当館の研究者による国内・国外の採集・調査によって毎年増加を続けています。魚類、とりわけ海産魚類には未だに解っていないことが数多くあります。日本周辺からも毎年新種が報告されています。そして、産卵生態や分布が不明な 種も多いのです。 日本および西部太平洋地域の魚類データベースを発展させるため、当館の魚類コレクションをさらに充実させる必要があります。

詳細は魚類データベース[UODAS(リンクを新しいタブで開きます)]をご覧下さい。

20世紀初頭に記載された新種、ユキフリソデウオの模式標本

20世紀初頭に記載された新種、ユキフリソデウオの模式標本両生爬虫類

両生爬虫類コレクションは、液漬標本を中心に約4千点を数えます。牧 茂一郎氏収集の標本群をはじめ、東南アジアの両生爬虫類コレクションとしては、世界有数の希少性を誇っています。近年は、とくに骨格標本の集積に力を入れ、最新の例では、横浜市野毛山動物園で死亡したマレーガビアルを研究、収蔵しています。

標本収集と同時に、研究室はジーンバンクとしての機能を堅持し、収集された遺伝子は分子系統学や細胞生物学を支える、自然界からの基礎資料として活用中です。

マレーガビアル

マレーガビアル鳥類

鳥類標本は研究用仮剥製標本が約5000点を数え、日本列島、東アジアを中心にミクロネシアのポナペ島やブラジルの標本からなります。

第一次満蒙調査研究団(1933)が採取した標本120点や日本の鳥類研究の先駆者の一人である清棲幸保氏が1942年に中国山西省で採取した標本280点など歴史的価値の高いものが多くあります。近年は剥製標本だけでなく、DNA分析用の組織標本の収集にも努めており、現在900点近くになっています。

標本箱

標本箱海棲哺乳類

海生哺乳類標本は約3600点。内訳は鯨類(クジラ・イルカ)が3000余点、鰭脚類(アザラシ・オットセイなど)が500余点、海牛類(ジュゴン・マナティ)が約30点です。大半は骨格標本ですが、胎児を主体とする液浸標本、ヒゲクジラのヒゲ板、鰭脚類の剥製標本などがあり、胃内容物や寄生生物の液浸標本も重要な標本です。交連骨格の一部は上野本館、新宿分館研修研究館などに展示中です。

標本の主体は前主任研究官 宮崎信之博士(現在東京大学教授)の収集した1000点を超える標本で、カマイルカ、イシイルカが中心です。また故 西脇昌治博士(元東京大学教授)や粕谷俊雄博士(三重大学教授)が収集した400点余の標本は東京大学海洋研究所から移管されてコレクションの主要な部分をなしています。現在はストランディング(漂着)個体を中心とした標本収集を行っており、研究内容も海生哺乳類の比較解剖学的側面を重視しています。

海棲哺乳類標本庫

海棲哺乳類標本庫 イチョウハクジラのタイプ標本

イチョウハクジラのタイプ標本

陸棲哺乳類

陸獣の標本はおよそ3万点です。 日本列島から東南アジア、環太平洋地域を中心に、哺乳類の多様性を一覧することのできる標本群です。すでに絶滅したニホンオオカミやフクロオオカミの骨格や剥製、絶滅の可能性が高まっているニホンカワウソの正基準標本など、環境破壊の哀しい帰結が、標本の形で記録されています。一方近年、動物園飼育個体の標本化に力を注いできました。東京都恩賜上野動物園から寄贈されたジャイアントパンダやキリン、同じく東京都多摩動物公園より贈られたインドサイ、アジアゾウはその例です。これらの標本は、機能形態学の研究に用いられ、多くの成果を挙げています。

ヨシモトコレクション

1998年、アメリカ合衆国ハワイ在住のWatson T. Yoshimoto氏より、世界的規模の大型哺乳類剥製標本が寄贈され、研究教育に利用されることとなりました。コレクションはヨシモト氏が長期にわたって収集してきた400点もの剥製標本からなり、現在では調査が困難な地域の標本を多数含んでおり、西欧の博物館コレクションに十分匹敵しうる学術的価値の高いものです。これらの一部は1998年の特別企画展「地球のなかまたち 第2部野生の躍動」で紹介され、多くの観覧者の注目を集めました。

ヨシモト標本群

ヨシモト標本群