植物研究部の標本

維管束植物

筑波地区の植物研究部棟2階と3階、および自然史標本棟5階の維管束植物標本庫に現在約120万点の押し葉標本が収蔵されています。明治10年の当館創設以来、日本の植物相を解明するために収集された標本に基づき、大正14年、牧野富太郎・根本莞爾による「日本植物総覧」が出版されました。この本は当時、日本の植物学者の座右の書となりました。

昭和8年から昭和45年まで続けられたおしば展に全国各地の植物愛好家などから寄贈された標本に基づき名誉館員奥山春季氏による野外植物図鑑が出版され、教育普及活動に大きな貢献をしました。エキシカーター標本の交換によるヨーロッパやアメリカの標本、本館職員であった中井猛之進、佐竹義輔、奥山春季、大井次三郎諸氏などによる採集標本の追加を得て、当館名誉館員の故大井次三郎博士は日本産種子植物の集大成である「日本植物誌顕花篇」を昭和28年に出版しました。その「英語版」は昭和40年に出版されました。現在各地方単位で纏められている植物誌の編纂に欠かすことの出来ない書物となっています。現在もエキシカータの交換で海外と交換標本を行い、北米、アジア諸国等の標本の収集を行っています。

最近纏まっている標本としては、現職員を中心とした国内・外での調査による標本があります。国内は日本列島の総合調査によるものであり、採集地点は北は北海道から南は沖縄に至る全国各地に及んでいます。国外ではヒマラヤ、タイ、ニューギニア、中国、シベリア、バヌアツ、ミャンマーなどで行われてきた共同調査によって採集されているものです。また川崎哲也氏によって園芸品種を含む日本産サクラのコレクションがまとめられました。

学名の基準となるタイプ標本が現時点で約2700点確認されています。歴史的なコレクションとしては、江戸末期の本草学者飯沼慾齋の「草木図説」の資料となった標本約1400点、江戸末期から明治初期の植物学者伊藤圭介とその孫篤太郎が採集した標本約300点、さらに明治末期から大正にかけてチベットを訪れた河口慧海がチベットで採集した標本が約500点保存されています。

日本人で初めて植物に学名をつけた伊藤篤太郎のトガクシソウのタイプ標本の一つ

日本人で初めて植物に学名をつけた伊藤篤太郎のトガクシソウのタイプ標本の一つ 標本作成(貼付作業)の様子

標本作成(貼付作業)の様子 大井次三郎著

「日本植物誌顕花篇」

大井次三郎著

「日本植物誌顕花篇」コケ類

コケ類標本室には約24万点の標本が収蔵されています。

これらの標本は本館職員の服部新佐(在職1941-45)、井上浩(1962-89)、樋口正信(1993-2021)、井上侑哉(2021-現在)により、収集、交換等によって国内と国外から集められたものと当館に寄贈されたものが中心となっています。

特徴的な標本として、

(1)タイプ(基準)標本、

(2)笹岡久彦、井上浩、長田武正、斉藤亀三、渡辺良象、永野巌等の個人コレクション、

(3)井上浩のハネゴケ属、斉藤亀三のセンボンゴケ科の分類群コレクション、

(4)ニューギニア、南米(チリ、ペルー)、ヒマラヤ(ネパール、パキスタン)の地域コレクションなどを含みます。

約1150点のタイプ標本は利用の便宜をはかるため、種名、発表文献、発表年、採集地などの基本情報がデータベース化され、国立科学博物館ホームページ上での検索が可能となっています。

笹岡久彦コレクションは1900年代初期に日本で採集された蘚類約1万点(約120点のタイプ標本を含む)からなり、日本の蘚類フロラの解明に重要な役割をはたした標本です。ハネゴケ属を研究した井上浩により世界中から集められた約5000点の標本は世界で最も質、量ともに充実した本属の標本コレクションとなっています。ニューギニア、南米、ヒマラヤの地域コレクションは当館が科学研究費補助金によって実施した海外調査により収集されたもので、現在もアジア、オセアニア地域を中心に標本の収集が進められており、これらをもとに当該地域のコケ植物フロラの解明や各分類群の分類学的研究が進められています。

コケ植物は維管束植物に比べ小形のものが多く、野外で採集されたコケ植物は通常さく葉(押し葉)標本にはせず、自然乾燥後、標本袋(タテ11cm、ヨコ15cm)に入れて保管します。標本袋は広げて見やすいように、一枚の紙を折りたたんだものが世界で共通に使用されています。標本は木製ロッカーの引出の中にカードのように立てて整理され、コケ類の3つのグループ(蘚類、苔類、ツノゴケ類)ごとに学名のアルファベット順で配列されています。大形の標本はその大きさに応じたサイズの標本袋に入れられるか、または台紙に貼られています。タイプ標本、大形の標本、台紙に貼られた標本は上配の標本とは別に保管されています。

標本は水に戻し、プレパラートを作製した後、顕微鏡で各部の観察を行う。

標本は水に戻し、プレパラートを作製した後、顕微鏡で各部の観察を行う。 コケ植物標本室

コケ植物標本室

大型藻類

藻類は、多くの系統学的に異質なグループからなり、大きさもμm単位の植物プランクトンから十数mにおよぶコンブ類まで実に多様です。そのため標本の形態も単純ではありません。当研究部では、まず便宜的に顕微鏡的なサイズの微細藻類(主に単細胞性藻類)と肉眼的なサイズの大型藻類(多細胞性藻類)を区別して管理部門を分けています。ここで紹介する大型藻類の場合、さく葉(押し葉)標本と液浸標本が主な保管手段となっています。

さく葉標本室

国内各地で採取された標本と海外の諸機関から寄贈されたエキシカータ標本からなる約6万5千点を収蔵しています。これらは維管束植物と同様に乾燥処理を施され、台紙の上に貼り付いた状態で保存されています。大型藻類の大部分は緑藻類・褐藻類・紅藻類のいずれかに分類することができるので、当標本庫では一般標本をこの3つに区分したうえで学名のアルファベット順に配列しています。現在データベース化が進められており、藻と褐藻についてパソコンによる検索が可能です。

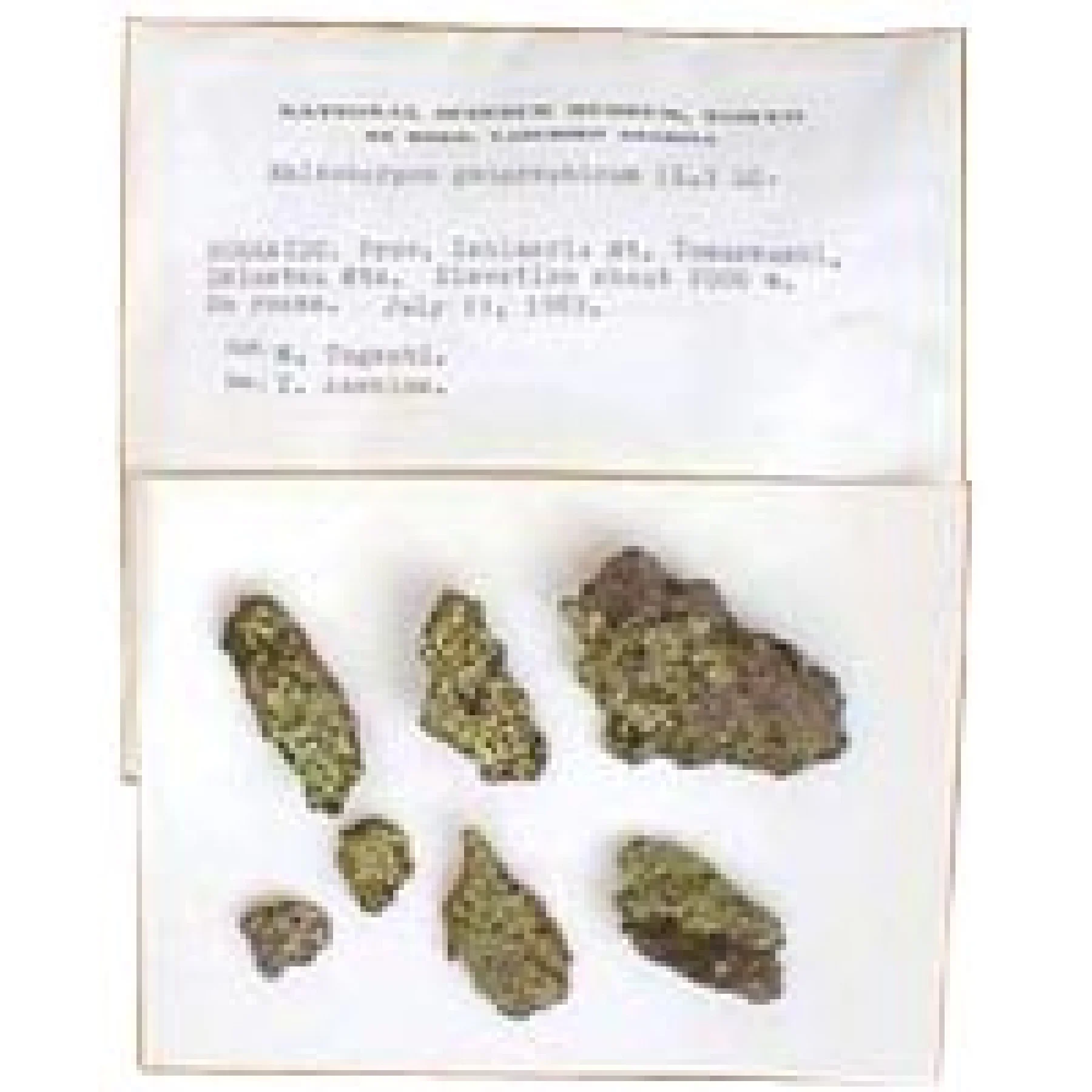

特殊な標本として、タイプ標本(約90点)、岡村金太郎が同定を行った標本(約1400点)、東道太郎コレクションが一般標本とは別に保管されています。岡村金太郎(1867-1935)は、日本沿岸の海藻類について明治から昭和初期にかけて数多くの業績を残した学者で、日本海藻学のパイオニアとして著名です。岡村同定標本についてはデータベース化が完了し、パソコンによる検索が可能となっています。また、彼の著書のなかでとりわけ重要なもののひとつに1907年から1942年の間に全7巻が出版された「日本藻類図譜」がありますが、当標本室には第4巻までの図版の原図が一部保管されています。

液浸標本室

海藻類は乾燥すると本来の形状を失ってしまうことが多いので、固定液による液浸保存もしばしば行われます。当標本庫には約1万点の液浸標本が保管されています。また、ジャイアントケルプなどの巨大藻類の標本がグリセリン含浸によって保存されています。標本は登録順に並べられ、約2千点についてカードとパソコンによる検索が可能です。

岡村金太郎博士が同定したヒビロウドの標本。明治27年に斎田功太郎が採集。

岡村金太郎博士が同定したヒビロウドの標本。明治27年に斎田功太郎が採集。 1908年に岡村金太郎博士がヒビロウドDudresnaya japonica Okamuraを新種記載したときに使用した図版原図

1908年に岡村金太郎博士がヒビロウドDudresnaya japonica Okamuraを新種記載したときに使用した図版原図微小藻類

淡水藻類の多くは顕微鏡的な大きさで、自然では多数の種類が混ざって生育します。そのため個体や種類ごとに採集はできないので、野外では何百何千個体が混ざった状態で採集して、20mlの標本瓶に入れ、フォルマリンを加えて固定します。標本瓶は、通し番号をつけて採集記録と対照できるようにして、液浸標本室に専用の箪笥に入れて保管されています。また、これらの液浸標本から作製された永久プレパラート標本や電子顕微鏡観察に用いるためのメンブランフィルター・SEMスタブ・TEMブロックなども標本として保管されています。 微小藻類ではスケッチや写真が標本に準じて扱われることもあるため、標本をスケッチや撮影した原画・写真乾板・フィルム・スライドなども大切に保管しています。

渡邉眞之氏(元 当館植物研究部長)が採集したヒマラヤのパプア・ニューギニアの標本をはじめとする当館の研究調査活動で採集したジェネラルコレクションの他、奥野春雄・渡辺仁治・平野實・福島博・山岸高旺・水野真氏らの寄贈コレクションを含み、令和2年度末、合計4万4千点を収蔵しています。

淡水藻類は顕微鏡的な、小さな生物で、分類形質に乏しいグループを多く含んでいます。種子植物においても花を観察しないと分類や同定ができない場合が多いように、まして栄養体の形態学的特徴に乏しい微小藻類においては生殖細胞の形や生殖方法の観察なしには属レベルの同定すらできないことが多いのです。そのために野外で採集した試料を分離・培養して生活環を継続的に観察をするために植物研究部棟には培養室を設置し、遺伝子解析など様々な方法での研究に備えるために藻株保存室が設けられています。

液浸標本タンス

液浸標本タンス 藻株保存室

藻株保存室地衣類

地衣類(リンクを新しいタブで開きます)は菌と藻の共生体で岩上、地上、樹皮上などにみられます。地衣体(地衣類のからだ)の大きさも直径数ミリ以下の小さいものから、数メートルを越える大型のものまでさまざまです。また、生育形も岩や樹皮にぴったりと固着するものから、葉状、樹枝状など複雑に分化したものまで非常に多様性に富んでいます。

地衣類の種は地衣体や生殖器官の形態的特徴の他に地衣体に含まれる含有成分(地衣成分ともよばれる)の種類も分類形質として利用されます。野外で採集してきた地衣類は形態が観察しやすく、地衣成分の検定が容易に行えるように形を整えて標本棚に収納されています。このため、地衣類の標本は、顕花植物のようにさく葉したものの他、固着地衣類が附着する石を直接台紙にはりつけたもの、小さな箱に入れられたものなど様々です。

植物研究部には南極、北極域から熱帯域までを含む地球の広範囲な地域で収集された約25万点の地衣類標本が収蔵されています。これらは、一般標本(約23万点)、エキシカータ標本(約2万点)、基準標本(リンクを新しいタブで開きます)(約1000点)に分けて格納されています。一般標本と基準標本は、属名及び種小名のアルファベット順に並べ産地毎にまとめて配列されています。“エキシカータ”はラテン語で乾燥した植物、転じて乾燥植物標本集を意味し、副基準標本が多数含まれており、分類学的研究を進める上で極めて利用価値が高いものです。国立科学博物館でも地衣類のエキシカータ「稀産地衣類標本集(リンクを新しいタブで開きます)」(1994-2008, 2010-)を出版しています。

国立科学博物館の地衣類標本は、朝比奈泰彦博士が寄贈された約8万点の標本を基礎としており、その後、黒川 逍、柏谷博之、大村嘉人等により収集された標本を加えて整備されてきました。これらは世界的に見ても質・量共に非常に優れているとの評価を受けており、内外の研究者に利用され研究論文に引用される回数も年間100件を越えることもあります。

チズゴケの生育状況

チズゴケの生育状況 固着地衣類は岩石と共に採集し、厚手の台紙に張り付けた後、ラベルを付けて標本袋に整理格納します。

固着地衣類は岩石と共に採集し、厚手の台紙に張り付けた後、ラベルを付けて標本袋に整理格納します。菌類

筑波地区の植物研究部棟3階の標本室にはツボカビ類、接合菌類、子嚢菌類、担子菌類および不完全菌類(旧体系による)の乾燥標本が収蔵されています。また5階の標本室には最近偽菌類と呼ばれるようになった卵菌類およびサカゲツボカビ類が収蔵されています。標本点数は約15万点です。これらの一般標本の大部分は規格の紙袋か紙箱に収納しています。その他に、プレパラート標本、大型のキノコ標本、液浸標本(冬虫夏草などのタイプ標本を含む)などがあります。当館の菌類標本には3000点以上のタイプ標本や重要コレクションが含まれます。

重要な標本コレクションとして、安田篤(日本産菌類の研究の草分け時代のおもにキノコの標本)、原摂祐(植物病原菌類を含む微小菌類)、白井光太郎・草野俊助(植物病原菌類を含む微小菌類)、沢田兼吉(台湾産菌類)、西門義一(植物病原菌類および19世紀ヨーロッパの歴史的エキシカータ類)、富樫浩吾(主として樹病菌類)、本間ヤス(主としてウドンコカビ)、今関六也(主としてサルノコシカケ類)、小林義雄・清水大典(冬虫夏草他)、本郷次雄(ハラタケ目),大谷吉雄(主としてチャワンタケ類)、野村幸彦(主としてウドンコカビ)、土居祥兌(主として肉座菌目)などの各研究者によって収集された標本や、各地の市民科学者の協力によって実施された絶滅危惧種調査の際に得られた標本などがあります。また、国内ばかりでなく、パプア・ニューギニア産菌類、北米アラスカ産菌類、南米産菌類、ニュージーランド・タスマニア産菌類、ニューカレドニア産菌類、中国産菌類、ネパール産菌類など、当館職員による海外調査で収集された外国産の菌類標本や、交換標本(エキシカータ)なども含まれています。これらの標本は、日本産菌類の分類のための比較研究に大変有益です。

紙袋標本の整理状態

紙袋標本の整理状態 日本の菌学を世界に認めさせる端緒を担った草野俊助のシンキトリウムの研究の最初の採集標本

日本の菌学を世界に認めさせる端緒を担った草野俊助のシンキトリウムの研究の最初の採集標本 レッドデータブックで絶滅危惧種にリストされたHypocrea splendens

レッドデータブックで絶滅危惧種にリストされたHypocrea splendens 川村清一 原画「メシマコブ」

川村清一 原画「メシマコブ」変形菌

2018年3月現在約74,000点が保管されています。その中には、研究上ばかりでなく日本の変形菌分類学史的にも価値の高い4つの主要なコレクションが含まれています。

草野コレクション(約200点)

草野俊助氏(1874-1962)が東京帝国大学に在学・在職中、小石川植物園や駒場農場で採集した変形菌標本です。これらは、日本人により初めて本格的に採集された日本産変形菌標本であり、1904年にイギリスのA.リスターによって発表された日本産変形菌第1報に引用された標本の重複標本を含みます。

南方コレクション(約6,000点)

日本の変形菌分類学研究の基礎を築いた南方熊楠氏(1867-1941)によって所蔵されていた、歴史的に価値の高い変形菌標本です。門下生の採集した標本や日本各地から送られてきた同定依頼標本も多く含みます。また、当館には南方熊楠彩色図と呼ばれるきのこやカビの図譜(図と標本と記載がセットになったもの)も数千点が保管されています。

小畔コレクション(約16,000点)

南方熊楠氏の門下生である小畔四郎氏(1875-1951)が所蔵していた変形菌標本です。種の形態的変異の研究に役立つように日本各地から採集されている上、未発表の新種を100以上含むため、日本産変形菌フロラを解明する上で重要なコレクションであり、すでに一部は1998年発行の山本幸憲著「図説 日本の変形菌」に引用されています。

江本コレクション(約2,000点)

江本義数氏(1892-1979)によって所蔵されていた変形菌標本で、1942年発行の日本最初の変形菌モノグラフ・江本著「大日本植物誌 No. 8,変形菌類」の引用標本がコレクションの中心をなしています。ちなみに、その原色図譜は35年後の1977年にようやく刊行された。10点の基準標本が含まれています。また、多くの海外交換標本が含まれていることも特徴の1つで、その数は200種を越えます。

これらのコレクションの他に、現在活躍中の山本幸憲氏(1947-)が採集した変形菌標本約25,000点の受け入れが進行中です。さらに、日本変形菌研究会(1977年創立)が収集した変形菌標本の受け入れは約12,000点を越え、現在も続いています。研究会寄贈標本は、研究以外にも当館の展示や教育普及活動に著しく役立っています。また、当館主催の海外調査の成果であるヒマラヤ地域などの変形菌標本は、1000点を越え、すべてが一連のヒマラヤ産変形菌の研究論文などに引用されています。

日本人採集の変形菌標本の中で最も古い標本

日本人採集の変形菌標本の中で最も古い標本 江本コレクションの原色図

江本コレクションの原色図