調査研究

調査や研究を推進し、科学的探究を深めます。

国立科学博物館では、地球と生命がどのように進化してきたか、人類が如何に文明を 築いて科学技術を発展させてきたかを、自然史や科学技術史の観点から実証的に、継続的に探究し、その研究成果を、裏付けとなる標本・資料とともに将来へ伝えていきます。 また、得られた研究成果を、地球環境や科学技術のあり方を理解し、未来への指針を考える手がかりとなるよう、展示や学習支援活動を通じて社会に還元していきます。

概要

国立科学博物館では、自然史及び科学技術史に関する中核的な研究機関として、また主導的な博物館として、動物、植物、岩石・鉱物、古生物、人類、科学技術史、理化学等を専門分野とする研究者を擁し、5つの研究部(動物・植物・地学・人類・理学)と3つの研究センター(産業技術史資料情報センター・標本資料センター・分子生物多様性研究資料センター)を中心に、様々な機関と連携して調査・研究を展開しています。

実施する研究は、基盤研究と総合研究の2つに区分されます。基盤研究は、各研究部等の研究組織ごとにテーマを定めて推進する、標本・資料に基づく実証的・継続的研究です。一方、総合研究は、最新の研究動向を踏まえた重要な課題等に対して、分野横断的なテーマを設定して期限を定めて行う研究で、現在以下の4本を実施しています。

【総合研究テーマ一覧】

- 国際共同研究によるミャンマーの自然史の解明と研究拠点形成

- 環境変動と生物変化に関する実証的研究 - 様々な時間尺の環境変化に対する形態や機能変化を捉える -

- 過去150 年の都市環境における生物相変遷に関する研究 - 皇居を中心とした都心での収集標本の解析 -

- 極限環境の科学

研究活動の詳細については「研究と標本・資料」のページをご覧下さい。

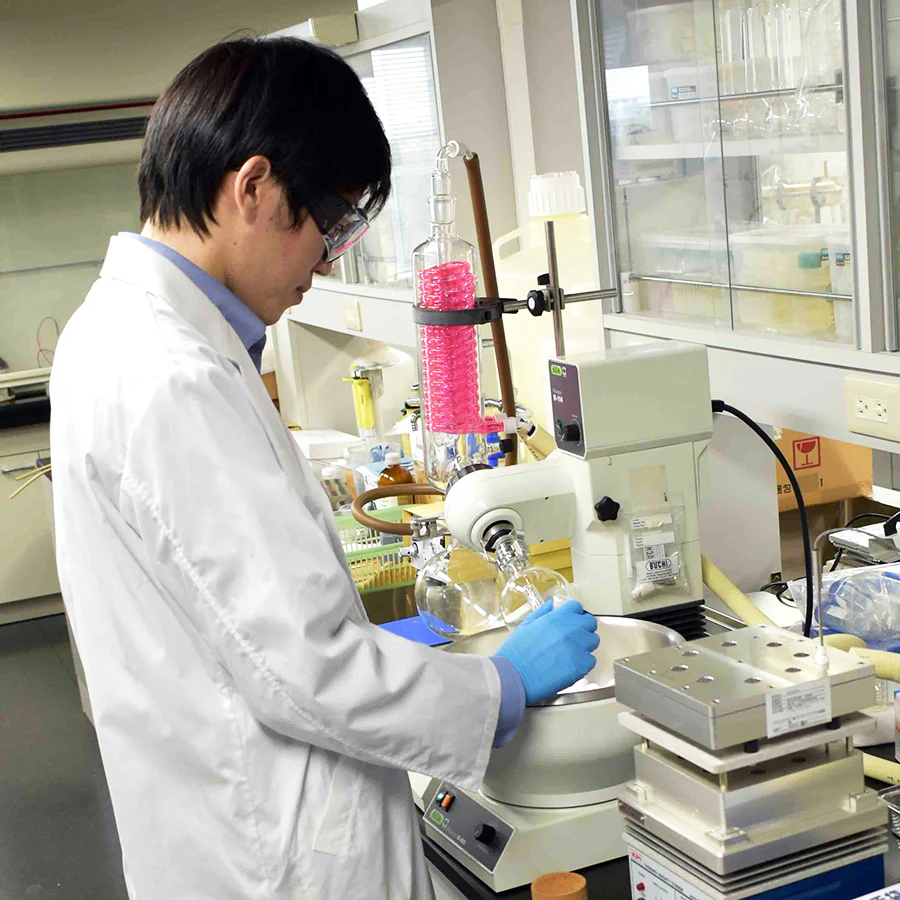

後継者養成の取組

分類学などの自然史科学を担う次世代の研究者を専門に教育できる大学が少なくなり、専門研究者の後継者養成が大きな課題となっています。このため国立科学博物館では大学との連携により、連携大学院として、東京大学、筑波大学、茨城大学、東京農工大学、九州大学の大学院生の指導にあたっています。このほかにも、日本学術振興会の特別研究員の受入れや独自の特別研究生制度を設け、次世代を担う研究者の育成を図っています。

詳細については「後継者養成」のページをご覧下さい。

米国自然史博物館における調査を行う連携大学院生

米国自然史博物館における調査を行う連携大学院生