2023年は日本で初めて哺乳類を研究する学術団体ができて100周年の年であり、日本の哺乳類が世界に紹介されるきっかけとなったシーボルト来日の200周年の年になります。本展では、国立科学博物館の哺乳類標本と関連する資料を用いて、我が国の哺乳類研究の歩みを紹介します。

開催概要

| 企画展名称 |

|---|

| 企画展「科博の標本・資料でたどる日本の哺乳類学の軌跡」 |

| 開催期間 |

| 2023(令和5)年4月25日(火)~8月16日(水) |

| 開催場所 |

| 国立科学博物館(東京・上野公園) 日本館1階 企画展示室 |

| 開館時間 |

| 午前9時~午後5時 ※4月29日(土)~ 5月7日(日)および 8月11日(金)~8月15日(火)は午後6時まで ※入館は各閉館時刻の30分前まで |

| 休館日 |

| 月曜日・6月27日(火)〜30日(金) ※ただし5月1日(月)、6月12日(月)、7月17日(月)、24日(月)、31日(月)、8月7日(月)、14日(月)は開館 |

| 入館料 |

| 一般・大学生630円(団体510円)(税込) ※常設展示入館料のみでご覧いただけます。 ※団体は20名以上。 ※高校生以下および65歳以上は無料。 |

| 主催 |

| 国立科学博物館 |

| 後援 |

| 日本哺乳類学会 |

アクセス

| 独立行政法人国立科学博物館 |

|---|

| 東京都台東区上野公園 7-20 地図アプリで見る |

| お問合せ |

| 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

|

チラシダウンロード

VR映像

パソコンやスマートフォンを使って、企画展「科博の標本・資料でたどる日本の哺乳類学の軌跡」をご覧いただけます。

※VR映像としての鑑賞には専用ゴーグルもしくはメガネが必要です。

展示紹介

日本の哺乳類は、今から約200年前に外国人によって初めて研究されました。その後、明治時代になると日本人の専門家が登場し、1920年代には哺乳類の分類も進められます。1923年、日本で初めて哺乳類の学会が発足しますが、哺乳類研究が本格化するのは戦後のことです。まずは我が国における哺乳類研究の歴史を先人たちに注目して振り返ります。

世界三大珍獣

左より:コビトカバ、ジャイアントパンダ、オカピ

日本の哺乳類学の歴史において、科博は標本の集積と啓蒙普及に重要な役割を担ってきました。ここでは科博が誇る哺乳類コレクションの時代的変遷を概観しながら、哺乳類学とともに発展してきた標本の製作技術についても紹介します。

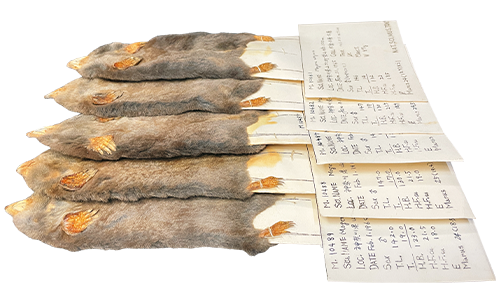

シャープグリスボック

(本剥製)

イリオモテヤマネコ

(鞣し皮)

ツチブタ

(仮剥製)

コウベモグラ

(フラットスキン)

第二次世界大戦以降、科学技術の進展と、私たちの自然環境への関心が高まってきたことにより、哺乳類の研究分野も多様化してきました。先人たちから受け継がれてきた哺乳類学はこれからどこへ向かうのか。その未来を見据える博物館の取組みを紹介します。

普段展示には出さない秘密の研究用標本。その中から僕のお気に入りを厳選しました。標本は誰かがどこかで何らかの目的で収集したもの。それぞれにエピソードがあります。

哺乳類学の歴史だけでなく、標本の歴史にも思いを馳せてみませんか?

国立科学博物館

動物研究部

脊椎動物研究グループ

川田 伸一郎