- ホーム ≫

- 研究室コラム

研究室コラム・更新履歴

3月28日

- 水道水のカビ臭

- 水道水がカビ臭いと感じた事はありますか?水道水のカビ臭さは2-MIBとジオスミンという2つの物質が原因とされています。2-MIBは墨汁のような臭いで、濃いと私には落ち着く良い香りのように感じます。ジオスミンは雨が降った後の独特な土の臭い・雨の薫りもこれが原因です。これらの物質はシアノバクテリア(藍藻)や放線菌を産生します。私を含む研究チームは、ジオスミンを産生する藍藻のDolichospermum hangangenseが、日本にも生息することをはじめて明らかにしました。写真は、その藍藻です。

(植物研究部:辻 彰洋)

3月21日

- ウォーター・ペニー

- 小川(写真右上)の石の下でみつかったヒラタドロムシの幼虫(黄色矢印)。左下円内は成虫(体長約8ミリ)。

ウォーター・ペニーを知っていますか?直訳すると「水中の1ペニー銅貨」ですが、お金ではなく昆虫です。水のきれいな小川の石の下などにすんでいる、ヒラタドロムシという甲虫の幼虫です。ペニー銅貨(イギリスのコイン)のようにまん丸で薄っぺらいところからこんなニックネームがあります。先日、アリヅカムシの採集のため佐賀県を訪れたときに、訪問先のひとつである博物館近くの小川を調べた際にたくさん見つけることができました。他の甲虫の幼虫とは全く異なるこのふしぎなかたちの幼虫のつくりやはたらきについてさらに詳しく調べる予定です。

(動物研究部:野村周平)

3月14日

- オリオン座の1等星が消える!?

- 現象時刻にむけて待機する日本の観測チーム

数百年に一度見られるかどうか!?という現象を観測するために、昨年の12月、トルコに出張してきました。オリオン座の1等星ベテルギウスの前を小惑星が横切り、最大で10秒程度ベテルギウスが隠されるという現象です。トルコ、イタリア、スペインを通る細い帯状の地域で見られることが計算で予報され、多くの観測者がそれらの地域でその時刻を待ち構えました。ベテルギウスは年老いた星で、直径が太陽の数百倍もある非常に大きな星です。見かけの大きさが小惑星よりも大きいことが予想されたため、完全に隠されるかどうかが注目されましたが、隠しきれなかった場合も(結果として実際そうだったのですが)明るさの変化から膨張した星のようすが調べられると期待されていました。残念ながらほとんどの地域で天気が悪く、我々の観測地も雲に覆われてしまいましたが、成功したいくつかの観測をもとに現在解析が進められているところです。

(理工学研究部:洞口俊博)

3月7日

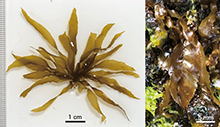

- 小笠原で食べられている「ハバノリ」の正体

- かつて浦島太郎が海亀に連れられて竜宮城を訪れたとき、絵にも描けない美しさだったそうですが、海亀を助けた海岸付近にも色とりどりの美味しい海藻が生えていたに違いありません。小笠原諸島を調査中、潮間帯にハバノリに似た茶色の海藻を見つけました(写真)。ハバノリといえば、千葉県の一部地域ではお正月に欠かせない高級食材です。昭和12年の東京府(現在の東京都)小笠原支庁の報告書には、小笠原で「はばのり、はんば」が食用にされていると書かれています。しかし今回、顕微鏡で体組織を観察し、遺伝子解析を行ったところ、小笠原で採集した海藻がハバノリではなく、キヌハバノリという別の種であることが分かりました。3月27日から始まる日本水産学会春季大会で報告する予定です。

(植物研究部: 北山太樹)

2月29日

- 貴重な研究フィールド:附属自然教育園

- 東京都港区にある当館附属自然教育園は自然観察の場としてだけでなく、研究のフィールドとしても貴重な都会の森です。私は、今年からここに巣箱をかけてシジュウカラという小鳥の繁殖生態を調べることにしました。都会のシジュウカラはヒートアイランド現象や騒音、また人との距離が近いことなど、都市特有の環境にさらされています。本来の生息環境である森林のものと行動や生態を比べることで、都会の鳥のたくましい姿や保全上の隠れた問題を明らかにしていきたいと思っています。

(動物研究部:濱尾章二)

2月22日

2月15日

- あたらしい命のコラボレーション

- 発芽したホンコンシュスラン。後ろが巨大なショクダイオオコンニャクの株元。

当館の筑波実験植物園ではまもなく企画展「つくば蘭展」が始まります。今年は宝石のように葉が光るランを特集します。きらめく葉を持つランといえばホンコンシュスラン。東南アジアの森にくらすこの種を熱帯雨林温室で長らく育てていますが、タネから発芽したことは一度もありません。ところが先日、当園で日本初の結実・種子発芽に成功した巨大植物ショクダイオオコンニャクの株元に小さな芽が。雑草かと思いきやホンコンシュスランの芽生えでした。ランのタネは軽いので風に乗って思わぬところまで運ばれますが、自然に発芽することはほとんどありません。特定の菌から栄養をもらわないと発芽できない変わった性質をもっているからです。2つのあたらしい命がとなりあって生まれてどっきり。空前絶後の光景です。

(植物研究部:遊川知久)

2月8日

- ベンガル湾での潜水調査

- ミャンマー・ヌエサンでの潜水調査

当館が実施している総合研究「国際共同研究によるミャンマーの自然史の解明と研究拠点形成」のプロジェクトの一環で、2022年2月にインド洋・ベンガル湾に面したヌエサン周辺で海生無脊椎動物を対象とした最初の野外調査を行いました。ベンガル湾は初めて調査する場所なので、どんな種が生息しているのか、期待に胸を膨らませてその海に潜りました。海底は生き物がたくさん見つかりそうな、一面の転石地です。その石をつぎつぎとひっくり返して探すのですが、どうしたことか目につく生き物がとても少ないのです。それでもなんとか標本を集め、持ち帰って調べてみたところ、貝類や甲殻類の未記載種や、おそらくインド洋初記録となるめずらしい種が見つかりました。ヌエサンの海は探し出すのは難しいものの、とても興味深い種がすんでいるところのようです。今月半ばに予定されている第二回目の調査でも新たな種を見つけることを楽しみにしています。

(動物研究部:齋藤 寛)

2月1日

- 倉田清量鉱物標本

- 収蔵状況と水亜鉛銅鉱(NSM-MF17714、米国アリゾナ州産)

2017年にご寄贈いただきました故倉田清量(くらたきよかず)教授(三重大学、物理学・数学)の鉱物標本の登録作業が2020年に完了しました。寄贈総数は3,606点で、その中から日本産879点と外国産2,542点を当館所蔵標本として登録しました。外国産の希少標本を多数含み、当館に初めて収蔵登録された種も少なくありません。来る2月6日から25日にかけて当館の上野本館企画展示室で開催の「科博・収蔵品展2023 〜賛助会費による活動を中心に〜」にて公開する運びとなりました。展示に映える美晶もありますので、是非ご観覧下さい。

(地学研究部:宮脇律郎)

1月25日

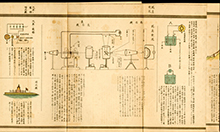

- 座右の本

- 当館理工学研究部の資料の中に「電気図説」という本があります。1923年に刊行された電気に関する絵本で、序文を東京博物館(当館の前身)館長の棚橋源太郎が書いています。この本は子ども向けと思われますが、読者である初学者に対して、対等の目線で妥協なく、電気工学者が見ても驚くほど具体的に技術を記述しています。ですから、もし興味を持ってこの本を読めば、どうやって電気が家までやって来るのか、電話がどうして通じるのかなどの仕組みが必ず理解できるようになります。現代では技術が複雑・高度化して、この本のように分かり易く詳しく書くことは困難ですが、この本は今でも小生にとって技術解説の手本です。

(産業技術史資料情報センター:前島正裕)

1月18日

- 小惑星の石?

- サンセブラン(Saint-Séverin)隕石 フランス1966年落下 LL6球粒隕石(コンドライト)

小惑星イトカワのサンプルを世界で初めて地球に持ち帰った小惑星探査機「はやぶさ」の再突入カプセルの実物を、昨夏、当館地球館2階に常設展示しました。モジュールの内側には開発に携わった方々の名前を記したプレートが貼られています。サンプル採集装置のトラブルなどで微粒子しか持ち帰ることができませんでしたが、分析の結果、金属含有量が比較的少ないLLグループの球粒隕石と同じ組成をしていることが分かりました(微粒子も隣で展示中、顕微鏡でご覧いただけます)。もしイトカワの石が持ち帰られたら、写真のサンセブラン隕石のようなものだったと考えられます。一方、「はやぶさ2」では約5.4gもの小惑星リュウグウのサンプルが持ち帰られ、炭素質球粒隕石と同じものであることが確認されました。黒くて軽くスカスカしていて炭のように見えますが、炭素含有量は約5%なので、石としての成分の方が多いのです(英語論文・参考1・2)。

(理工学研究部:米田成一)

1月11日

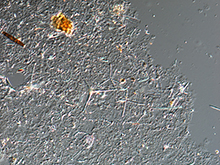

- 古くて新しいテーマ?「水生不完全菌類」

- 小川や滝つぼなど、水の流れがあるところには、よく水泡ができます。水泡は、いろいろなものを集める性質があり、カビの胞子も例外ではありません。実はここに溜まってくるのは水生不完全菌という、水中生活に適応した菌類の胞子です。発見者の名前をとって、「インゴールド菌類」とも呼ばれ、テトラポッド型やS字型など、面白い形をしています。この菌類は1940年代から知られ、日本でも研究されていますが、奇妙なことに、菌株保存機関に菌株がほとんどないのです。胞子を形成する様子を観察することは、カビの分類上大変重要なので、人工的に培養して得た菌株を使って確認することは行われていたはずなのに、ないのはなぜ?DNAを調べるためにも菌株は必要です。私はこの菌類にあらためて取り組むため、最近調査を開始しました。まずはあちこちの川に行って、水生不完全菌の菌株を得ることからです。川の水泡を冷やしながら持ち帰り、ホテルで顕微鏡をセット。レンズにつけた針を使って、胞子を1個ずつ分離して培養していきます。今年は、米沢・盛岡・菅平・今治・筑波山で100株以上を採集しました。さて、DNAレベルでどんなことが分かるのか。これからのお楽しみです。

(植物研究部:細矢 剛)

1月4日

- クラゲノリクモヒトデ

- クラゲの傘をめくってみるとクモヒトデが付着

クモヒトデ類には2,000を超える種が知られています。海底で生活していますが、砂の上や石の下だけではなく、サンゴなど海底の動物に付着している種も多くいます。そんな中で1種だけ、浮いている動物に付着するクモヒトデがいます。クラゲノリクモヒトデはクラゲにくっついて長い距離を移動するのです。クラゲに乗るのは幼少期だけで、成長すると砂の上で生活することが知られていますが、どれくらい移動しているのか、現在DNAを使って調べています。

(動物研究部:藤田敏彦)