- ホーム ≫

- 研究室コラム

研究室コラム・更新履歴

9月26日

- きのこではなかった『きのこ化石』

- 琥珀のなかに埋まった高さ5ミリほどの洋梨型の物体が、パラエオクラバリアとされてきたもの

現在、私の研究室には3名の大学院生が在籍しています。研究室内では勉強のために、最近出版された科学論文を選んで、その内容について議論する場を設けており、「きのこの化石」についての論文を読むことを提案したことがありました。そうしたところ、学生が見つけてきた論文を見てびっくり。世界最古のきのこ化石のひとつとされてきた、パラエオクラバリア Palaeoclavariaの正体が、二枚貝が掘った穴の跡(生痕化石)だというのです。これまでいろんな本や論文で、代表的な「きのこ化石」として紹介してきただけに、手元にあるパラエオクラバリア入りの琥珀を恨めしく思った瞬間でした。

(植物研究部・保坂健太郎)

9月19日

- 新規熱水噴出域・キョラサンサイトの発見

- キョラサンサイトで見つかった生物

当館が実施する総合研究「極限環境の科学」は、一般的な生物が生存できない環境をつくりだす地学現象に対し、生態系がどのように適応しているのかを明らかにする分野横断型の研究プロジェクトです。このプロジェクトでは海底火山の調査も進めています。昨年9月には、奄美大島の北西約50kmにある奄美海台で新規熱水噴出域を発見し、キョラサンサイト と名付けました。“キョラサン“とは奄美の方言で“美しい”という意味です。ここでは新種を含む29種の生物が採集されましたが、沖縄トラフ(台湾北部から九州西部まで続く細長い海底盆地)の熱水に特徴的なゴエモンコシオリエビがいませんでした。水深が630mと、近傍の熱水噴出域(740~1990m)よりも若干浅いことが要因と考えられますが、わずかな水深の違いを感じ取れる生物の凄さを感じます。

(動物研究部:小松浩典)

9月12日

- 「技術の系統化」について

- 糸の構造に大きく影響される布の外観

写真は撚(よ)り方の違う糸による布の仕上がりの違いです。出典の「技術の系統化」調査の報告書(松本龍守「紡績技術の系統化調査 〜1950年代以降を中心として〜」技術の系統化調査報告 国立科学博物館 33 121-190 2024)では、糸を紡ぐ技術の長い歴史と、日本の紡績技術が世界で大量生産される衣服用布地の風合いをいかに向上させたかについても記述されています。当館では毎年度、技術者OBなど実際の技術開発の現場に携わった者を中心に、複数の異なる分野の「技術の系統化」調査を並行して進めています。内容は少し専門的ですが、興味のある分野であれば読み物としてもお楽しみいただけると思います。紙版は各地の県立図書館等で、PDF版はサイトからお読みいただけます。

(産業技術史資料情報センター:亀井修)

9月5日

- 「天然記念物の調査」

- 作業を終えた後で無事に原状復帰されたアクリルの保護板。調査結果についてはただいま研究中です。

指導している大学院生の研究に同行し、歌津館崎(宮城県南三陸町)に現地保存されている天然記念物の魚鰭類化石の調査を行いました。この地域には前期三畳紀の大沢層が分布しています。この標本は、本層から報告されている世界最古の魚鰭類(ぎょきるい:よく知られているイクチオサウルスなど魚竜類に加えて、三畳紀のより原始的な種類が含まれる分類群)の一つである、ウタツサウルスである可能性が高いものです。今回は特別に調査許可を取り、普段は保護のため標本を覆っている分厚いアクリル板を外してもらい、詳細な観察や3Dスキャンを行いました。どんな標本でも注意して扱うことに違いはありませんが、無事にアクリル板を付けなおして作業が終了したときはさすがにほっとしました。

(地学研究部:對比地孝亘)

8月29日

- 伝統野菜の起源を探る

- ンジャナの野生系統(左)と栽培系統(右)。同倍率。

当館では野菜や園芸植物などの起源を探るプロジェクトを行っています。沖縄の伝統野菜の1つであるンジャナ(=ホソバワダン)も本プロジェクトの研究対象の1つです。この野菜は琉球王国時代から薬草としても利用され、県内のファーマーズマーケットなどで流通しています。これまでこのンジャナはそれぞれの生産者がそれぞれの地域から採集した野生系統を栽培・販売していると考えられてきました。しかし、研究によって現在流通しているほとんどのンジャナは遺伝的なまとまりがあり、野菜としての系統を確立しつつあることが示唆されました(詳細はこちら )。現在、その起源となった野生集団がどこに存在するのかを追跡する研究を進めているところです。

(植物研究部:國府方 吾郎)

8月22日

- 小さなガの正体を明かす

- 1995年に採集されたサザナミタテゲハマキの標本 撮影:鈴木信也

私が研究対象としている小さなガでは、昆虫相の解明が進んでいる日本でさえ正体のわからない種が採集されることがあります。この度、私が20年以上前に採集した不明種の1つの正体を、共同研究をしている学生が突き止め、新種サザナミタテゲハマキとして共同で記載しました。この種が所属するタテゲハマキガ族(族は、亜科と属の間の分類階級)も、これが日本で初めての正式な記録となりました。日本の小さいガの解明は日々進んでいるとはいえ、私たちが把握すら出来ていない種もまだまだ残っていると、改めて感じる研究になりました。

(動物研究部:神保宇嗣)

8月15日

- 日本都市計画学会賞を受賞した上野公園

- 完全歩行者空間化された上野駅公園口

パラパラとめくっていた建築雑誌に「都市計画学会賞に上野公園 」という見出しがあるのに目が留まりました。他の学問分野のことはわかりませんが、建設系の学会の賞といえば、研究者の業績のみならず、実際に創られた「モノ」も顕彰の対象で、しかも「学会賞」ともなれば最高位の栄誉です。受賞理由を調べてみますと、「上野公園グランドデザインに基づき、ハード、ソフトにおよぶ様々な主体が多様な事業を継続的にマネジメントしてきた」ことが評価されたようです。例えば「鉄道会社との連携による駅舎改築と合わせた駅前広場の完全歩行者空間化」を実現したことが成果の一つとして取り上げられていました。上野駅公園口のロータリー化にはこんな背景があったのですね。受賞対象者として、公園緑地事務所・学識経験者・地域組織・民間事業者・自治体の名がずらりと並ぶことからもわかるとおり、魅力的なまちづくりには様々な人々の合意形成と、共通の目標へと向かう一体性が欠かせません。実はその受賞者を構成するメンバーの一機関に当館も参画していると知って、それならばと、この栄誉を末席から勝手に寿ぎたいと思いました。ご関係の皆様、まことにおめでとうございます。

(理工学研究部:久保田稔男)

8月8日

- 幻の北海道石

- 紫外線でさまざまな色に蛍光するオパール(櫻井コレクション)

昨年、新種の鉱物として、北海道石が承認され話題になりました。当館の研究者は関わっていませんでしたが、この情報を得て当館のコレクションを改めて確認したところ、故櫻井欽一博士のコレクション中 に、同一産地の鉱物(オパール)がありました。北海道石は蛍光性の有機分子が結晶化したもので、他の蛍光性有機分子とも共生し、紫外線を当てると蛍光を発します。早速当館のオパールにも紫外線を当ててみたところ、残念ながら北海道石は含まれないようでした。しかし、上の写真のような美しい蛍光が見られ、この標本が「蛍光性有機分子を含むオパール」であるという新たな学術的価値に気づくことができました。また、そのような希少な標本を網羅的に集めた櫻井博士の蒐集眼の凄さを再認識させられた出来事でした。北海道石と共生する他の蛍光性有機分子については現在も研究が続けられています。

(地学研究部:門馬綱一)

8月1日

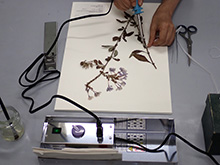

- 新しい標本貼付装置

- 2024年に完成した新しい標本貼付装置(TB-20)。電熱コテでテープに熱をかけることで標本が台紙に貼付される。

植物標本を台紙に貼付する方法は様々です。1972年に国立科学博物館の金井弘夫が考案した電熱コテを利用してPEラミネートテープで貼付する標本貼付装置は、簡易性と効率性で日本の植物標本室に瞬く間に普及しましたが、昨年3月に生産終了となってしまいました。そこで、東京大田区の中小企業と共同で代替機器の開発を行い、今年初めに新しい貼付装置が出来上がりました。こうして金井が考案した貼付法を受け継ぐことができましたが、博物館での標本整理に使用する用品類は市販品がないことも多く、今後も町工場などと連携して他館でも活用できる標本整理グッズの開発を試みたいと思っています。

(植物研究部:田中伸幸)

7月25日

- きれいな鳥 インドクジャク

- 撮影:青栁敏史

インドクジャクはきれいでカラフルな鳥の代表です。オスは求愛する時にメスの方を向いて尾羽(正確には上尾筒)を広げ、目玉模様の付いた飾り羽を振るわせます。幅3メートル近くもある剥製標本(上の写真)が、11月開幕予定の特別展「鳥展」の入り口で皆さんをお迎えします。ゲノム解析の進展で分類が大きく変化した昨今、これまでの鳥のイメージをゲノム時代にふさわしくアップデートしていただけるようにとの思いで現在準備を進めています。なぜカラフルな鳥が世界には多いのでしょう。それについても鳥展ではいくつかのヒントが得られると思います。

(動物研究部:西海 功)

7月18日

- インドネシアの洞窟壁画

- ブル・シポン洞窟で4万8千年前に描かれた2頭のアノア(中型のウシ科動物)。左のアノアの前には小さな人々が描かれ、狩猟の場面と考えられています。

昨年、インドネシアの洞窟壁画を見に行きました。洞窟壁画といえばヨーロッパのラスコーやアルタミラが有名ですが、近年、インドネシアのスラウェシ島で世界最古級の壁画が次々と見つかっています。のどかな田園地域に点在する石灰岩の丘のあちこちに、なんと300カ所以上もの壁画洞窟があります。洞窟の灰白色の壁には、無数の手形があり、イノシシやウシ科の動物、時にはそれを狩猟する人々も描かれています。壁画の表面を覆う鍾乳石の年代測定によって、古いものは5万年前まで遡ることがわかりました。これほど多くの手形や壁画を、旧石器人はどうして洞窟に残したのか、興味が広がります。

(人類研究部:藤田祐樹)

7月11日

- 博物館の知識の恩恵

- ついこの間、調査のため石垣島に行ってきました。私は岩石・鉱物の年代測定を研究しています。石垣島は、三畳紀からジュラ紀(約2.5億年前~1.6億年前)の基盤岩に、古第三紀漸新世頃(約3300万年前)の花崗岩が貫入しており、ごく新しい地層でできた島が多い琉球列島の中では、特異な地質を持っています。また、石垣島は気候も非常に温暖なため、植生も本土とは大きく異なります。写真は、道路沿いで見つけた板根(ばんこん)です。熱帯地域は土壌層が薄いことから、地表に出た根が板状に発達し、樹林を支えているのが写真からお分かりになりますでしょうか。植物に無知な私ですが、地球館1階の常設展示「地球の多様な生き物たち」で知っていたため、これに気付くことができました。博物館で得た知識で世界が広がることもあるのです。

(地学研究部:堤 之恭)

7月4日

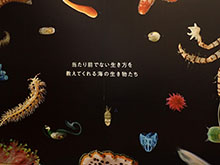

- 企画展終了、そしてその先に

- 企画展「知られざる海生無脊椎動物の世界」からのメッセージ

当館の上野本館で開催しました企画展「知られざる海生無脊椎動物の世界」 (3月12日~6月16日)では、最後にメッセージ(上記写真)を掲げました。このメッセージに込めた「世の中には多様な生き方があると知ることが大切」という世界観に共鳴いただいた方も多かったようで、この企画展をやってよかったと思っております。なお、近々当館のホームページにアップされます企画展のVR映像でもこの世界観を感じていただければありがたいです。さらに、この世界観をコンパクトにまとめた巡回展キットもまもなく完成です。近くで巡回展が開催されましたら是非足を運んでいただければと思います。

(動物研究部:並河洋)