- ホーム ≫

- 研究室コラム

研究室コラム・更新履歴

3月30日

- 地質調査の醍醐味

- 地球上のおよそありとあらゆる地層は、誰かが調べてきたと言ってまず間違いないが、新しい研究手法を使ったり、それまで見逃されていた特徴に注目したりと、何世代もの研究者によって繰り返し調査されることも少なくない。昨年、南米チリ調査の折訪れたキリキナ島は、1835年にかのダーウィンが訪れて地層の記載をしたことで知られている。写真の崖には、ダーウィン以後も多くの研究者が訪れてきたはずだ。180年という時を経て、新たなアイデアを検証する化石記録を求めて調査する。地質調査の醍醐味を感じる一瞬であった。

(地学研究部:矢部 淳)

3月23日

- 航海実験は第2ステージへ

- 写真キャプション:台湾の山に入って竹を選ぶ

遠い昔に海を越えて沖縄島へ到達した祖先たちの偉大な足跡をたどる、「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」の第2ステージが、台湾を舞台に始まります。2016年の草舟に続き、今回テストするのは竹筏(あるいは竹舟?)。台湾東岸に暮らし、かつて竹筏を作る伝統をもっていたアミ族の人々の知識を借りて、航海用竹筏を試作します。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。また、第1ステージとして昨年に行った与那国島から西表島への草(ヒメガマ)舟での実験航海の様子を紹介する科博NEWS展示を、4月2日まで日本館中央ホールで行っています。

(人類研究部:海部陽介)

3月16日

- 荒野林は生物学的に「不毛の地」ではない

- 写真:荒野林に生きるオオマツバシバ

荒野林(heath forest)とは、水はけが悪く、酸性土壌にみられる自然林のことで、東南アジアに広く点在し、日本でも琉球列島に僅かに存在します。荒野林で生きることのできる植物種は限られおり、木本は矮小化するため、その外観は殺伐としています。そのためボルネオでは現地語で「不毛の地」を意味する「ケランガ」と呼ばれています。しかし、荒野林にはその環境に適応した植物、言い換えれば荒野林でしか生きられない植物が知られています。荒野林はその殺伐とした外観から開発の対象になりやすく、琉球列島では、オオマツバシバなど荒野林でしか生きられない多くの植物種が絶滅の危機に瀕しています。私は荒野林に生きる植物を研究して、その生物学的な価値を発信することによって、荒野林とそこに生きる植物の保全を推進させたいと思っています。

(植物研究部:國府方吾郎)

3月9日

- ミャンマーのクモ類

- 写真:ミャンマー産のトゲグモの1種

Gasteracantha hasseltii(田中伸幸撮影)

当館の総合研究プロジェクトのひとつ「ミャンマーを中心とした東南アジア生物相のインベントリー−日本列島の南方系生物のルーツを探る−」(代表:植物研究部 田中伸幸研究主幹)が動き出しました。私はクモ類を担当し、本年1月に初回の現地調査を、半島部(南部)のタニンタリー自然保護区で行いました。19世紀、英領ビルマの時代にトレル(1895)によってすでに約400種のクモが記録されていますが、それからは時計が止まったかのように研究が行われていません。既知種の再検討や新種の記載など多様な課題がありますが、ひとつひとつ解き明かして行くのが楽しみです。

(動物研究部:小野展嗣)

3月2日

- 白亜紀の川辺

- 九州中部の西側の天草および甑島(こしきしま)列島には、姫浦層群という中生代白亜紀の地層が分布しています。写真は、中甑(なかこしき)島の西岸を海上から写したものです。この地層は基本的に泥岩と砂岩とで成っています。写真の中心辺りに、白っぽい砂岩の層が下に膨らんでいるのがお分かりいただけるかと思いますが、これは川の跡の断面と考えられています。生物だけではなく、地形も「化石」として残ることがあるのです。

(地学研究部:堤 之恭)

2月23日

- ウミタンポポ

- 2011年にユネスコの世界自然遺産に登録された小笠原諸島には珍しい海藻がみられます。昨年夏の調査では弟島沖水深60mの海底からタンポポのような姿をした海藻を採集しました。褐藻ケヤリモ目のものですが、このように棍棒状で枝分かれしないものは日本の海域ではまだ知られていません。神戸大学の協力で遺伝子解析を行い、3月24日に高知で開催される日本藻類学会の大会で新種として発表します。

(植物研究部:北山太樹)

2月16日

- “子育て”するヒザラガイ

- 左はキタノババガセ腹面。体の後部(写真では上部)の褐色の点々が稚貝。右は稚貝を拡大したもの。背中に8枚の貝殻が形成されている(ちりぼたん46巻3-4号より)

ヒザラガイのなかまには保育習性をもつ種が知られています。これまで日本国内からはこの習性についての報告はありませんでしたが、北海道蘭越町「貝の館」の山崎友資さんが北海道の厚岸町でキタノババガセの保育を観察し、昨年、保育習性の国内初記録として共同で報告しました。保育習性をもたない種では、卵や精子は海中に放出され、幼生は親から離れて成長しますが、保育習性をもつ種では、腹面の足の周りにある溝のなかに卵が産みだされ、そこで受精し、その溝のなかや周りで育ちます。観察された時期は厳冬12月でした。人にとって寒い過酷な時期に子育てをするため、これまで知られていなかったのでしょう。しかし、調べてみるとロシア人研究者が同種について中千島で観察し報告していました。彼はもう知っていたのかと、ちょっと悔しく同時に感心しました。

(動物研究部:齋藤 寛)

2月9日

- 飛燕の修復

- 飛燕は、1941年に川崎航空機(現川崎重工)の土井武夫らにより設計・開発された三式戦闘機(試作キ61)の愛称で、当時の日本で唯一の量産型液冷直列エンジンを搭載した機体である。日本国内に唯一1944年製二型試作17号機が、ほぼ完全な機体で保存されていたが、何度かの移動や補修で原型を損ねた状態であった。この飛燕の修復が、所蔵者の日本航空協会と川崎重工の協力で2015年から行われた。修復にあたっては、原型に戻すことを第一とし、欠損部は現存する旧部品により、不確実な新規部品や再塗装などは極力避けるなど、考えの異なる保存の専門家と技術の専門家が議論を重ねた末の修復作業であった。修復された飛燕は、2018年3月にリニューアルオープン予定のかかみがはら航空宇宙科学博物館に展示されるので、是非ご覧いただきたい。

(産業技術史資料情報センター:鈴木一義)

2月2日

- 異常巻きアンモナイトの新種

- Didymoceras hidakense Shigeta, 2016 (ディディモセラス・ヒダケンゼ)

2016年10月、北海道浦河地域から産出した白亜紀後期(約7500万年前)の異常巻きアンモナイトを新種として論文に発表しました。実は、このアンモナイトの存在は1980年頃から知られていました。しかし、河原の転石として採集されたため、どの地層に含まれていたのかは不明でした。また、破片のため全体の形も不明でした。私は2005年に現地の詳細な地質調査を行い、小さな破片を地層中から見つけました。2011年には同じ地層からより完全な個体を採集し、化石全体の形を明らかにすることができました。北海道にはまだまだ多くの未知のアンモナイトが眠っています。時間はかかりますが、一つずつ解明していきたいと思っています。

(地学研究部:重田康成)

1月26日

- タイプ標本とはいうけれど

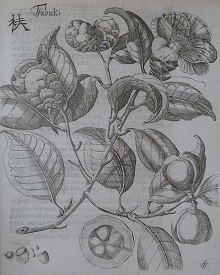

- ヤブツバキのタイプ、ケンペル著『Amoenitatum exoticarum』廻国奇観(1712年)より

植物の多様性の解明はまだ研究途上の段階にあります。最近でも新種の発見は稀ではありません。発見された新種は、国際的に認められた命名規約にのっとり、学名と特徴の記載などが学術雑誌等に発表されます。現在では、正式発表のためにはタイプを指定する必要があります。タイプ標本といいますが、化石分類群以外の植物では2006年までは、タイプは標本ではなく図解であってもよかったのです。日本の植物に最初に学名をつけたのは、植物分類学の父と呼ばれるリンネです。リンネは1690年にオランダ商館の医師として来日したケンペルが日本の植物について書いた本を引用して、ヤブツバキやサツキに学名を与えましたが、タイプを指定しませんでした。後に記載したその種の学名のタイプが決められ、ヤブツバキやサツキのタイプには、ケンペルの著作『Amoenitatum exoticarum廻国奇観』に掲載された図版が選ばれました。

(植物研究部:秋山忍)

1月19日

- サル年ではなくサメ年

- はがせるシールを貼って体の凹凸を計測中

昨年はサル年でしたが、魚類学者の私にとってはサメ年でした。海でも生きたサメや深海底に落ちていたサメの歯に遭遇しましたが、特に「海のハンター展」(2016.7/2〜10/2)で展示したホホジロザメ成魚(全長3.2m、重量300kg)の液浸標本の作成は貴重な経験でした。特別展の会期後半になると、この標本はこの先どうなるのか、という質問をいろんな場所で受けました。その答えのひとつですが、体形や鱗の状態を現在詳細に研究中です。

(動物研究部:篠原現人)

1月12日

- 太陽系でできた最古の固体

- アエンデ隕石(横幅約14cm):上部に大きな白色包有物が見える

このアエンデ隕石(1969年メキシコに落下)の上部にある丸い白い固まりは白色包有物と呼ばれ、蒸発しにくいカルシウムやアルミニウムを多く含むため白い色をしています。白色包有物はウランの壊変を利用した年代測定により、45億6720万年±60万年という太陽系で最古の年代が得られています(Amelinら 2002)。つまり、太陽が生まれてまだ熱かった太陽系で最初に作られた固体がこの白色包有物だったのです。私たちはセシウムの同位体(Cs-135)を利用して年代測定を試みていますが、そもそもこれが太陽系の最初にどれだけあったのかを、この白色包有物を分析して求めました。結果は複雑で、星で作られた核合成の影響がありましたが、それでもこの同位体が僅かに存在していたことが確かめられました(日高、米田ら 2001など)。

(理工学研究部:米田成一)

1月5日

- 炎の輪

- Incakujira anillodefuego Marx

and Kohno, 2016

2016年10月、蒲郡市生命の海科学館(愛知県)所蔵のペルー産ヒゲクジラ化石を、新属新種として記載しました(論文)。新属名はかつてのインカ帝国と日本での研究に因んで「インカクジラ」とし、新種名はこの貴重な標本が日本にあることや、それがペルーの「誇り」でもある豊かな自然からの恵みであることに思いを馳せ、「アニリョデフエゴ」(スペイン語で「炎の輪」の意味)と命名しました。実は、地質学の分野では「炎の輪」とは、南米西海岸からぐるっと太平洋を取り囲んで南極へと至る「環太平洋火山帯」を意味しています。私たちはこの種名に、「太平洋の東と西、南と北を結ぶインカのクジラ」という壮大な意味を込めたのです。

(地学研究部:甲能直樹)