プランクトンが化石になるまでを調べる

谷村 好洋

| 海洋プランクトンや湖沼プランクトンの殻は、海底や湖底に堆積して化石になります。プランクトン化石から過去の地球環境変動を正しく読み取るため、プランクトンが化石になるまでの過程を調べています。また、化石のなかには極めて保存がよく、通常は保存されない有機物まで残されているものがあります。保存のよい化石からは、殻のみでは知り得ない情報を引き出すことができます。 | |

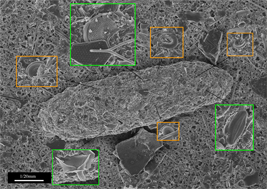

動物プランクトンの糞粒 緑色枠内は珪藻殻、オレンジ色枠内は円石藻 |

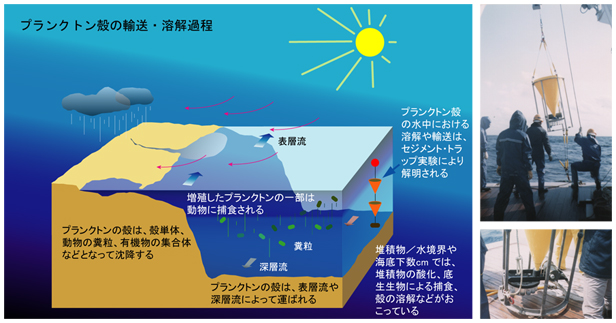

プランクトンの殻を海底に運ぶ高速輸送媒体:糞粒 セジメント・トラップ実験によって、水中を沈降するプランクトン殻の溶解過程や輸送過程などを解明します。海で増殖したプララクトンのうち、海底まで到達して堆積物中に保存されるのはほんの数パーセントにすぎません。残りは水中や海底で溶解します。そんななか、動物の糞粒は、プランクトンの殻を溶解から保護しつつ水中から海底に高速輸送する重要な媒体の一つであると考えられます。 |

セジメント・トラップ:長期間にわたって、水中を沈降する粒子を集める装置(撮影:大場忠道氏)

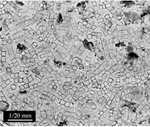

暗色の縞の光学顕微鏡写真 |

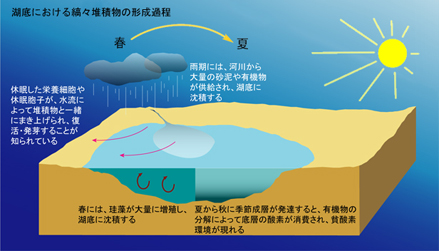

6,500年前の休眠細胞 湖沼の堆積物に、明色と暗色の縞々の発達するものがあります。 暗色の縞は、河川から運ばれてきた植物片や泥、湖で増殖した珪藻の殻からなり、雨期に形成されたと考えられます。一方明色の縞は、ほとんど珪藻の殻からなり、珪藻の増殖の盛んな春に形成されたと判断されます。縞々堆積物から年単位の地球環境変動を読み取ることができます。  湖沼堆積物に縞々が形成されるのは、夏に湖底が酸欠状態になり、堆積物を乱す底生生物の活動が制限されるからだと考えられます。三方五湖の一つ水月湖から採取された暗色の縞のなかに、細胞小器官まで保存されたプランクトン珪藻「アウラコセイラ」がたくさん見つかりました。多くの珪藻は、冬の休眠と春の増殖をくり返します。夏の酸欠状態になった湖底に堆積した珪藻は、細菌によって分解されることなく休眠し、そのまま化石になったと考えられます。 暗色の縞をつくる休眠中の珪藻は、次の春に復活・増殖する種のような存在であることが解ってきました。 |

明色の縞の光学顕微鏡写真 |

|

縞をつくる珪藻「アウラコセイラ」 |

現生の着生珪藻「アラクノイディスクス」 (細胞内の黄緑色粒子は葉緑体、写真:小林敦氏)。 |

鉄の化合物になって保存された葉緑体? 千切れた海草に着生していたアラクノイディスクスが、急速に堆積物中に埋没し、その葉緑体が黄鉄鉱になって保存されたと考えられます。 |