ヤブツバキのなかまは、東インドから中国の南部にかけてが古里と考えられる。そこは、5〜10月まで毎日雨がふる雨期で、11〜4月は、乾期でまったく雨がふらないモンスーン気候となっている。

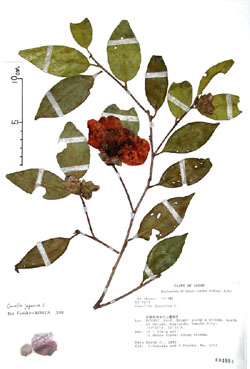

花は、直径5cmぐらいで、赤く、中心にたくさんの雄しべがある。この花は、乾期のなかでも一番乾燥したころに開く。そのため、花には乾燥に負けないくふうがある。つぼみは、がく片と葉が変化した苞の中間的な形のがく苞片が何枚も重ね合わさった丈夫な「マント」で包まれている。このマントの外側には、短い絹のような毛がビッシリと生えている。若いつぼみは、「毛皮のコート」を着て乾燥をしのぐのである。やがて開く花びらはボッテリと肉厚で、先が5枚に分かれているが、下のほうで、互いにくっついて一層厚くなっている。たくさんある雄しべどうしもくっついて、筒のようになっている。このような花は、乾燥に強いにちがいない。葉が厚くてツヤツヤしているのも、乾燥にたえるためであろう。おまけに、果実も厚い皮をかぶって固く、やはり乾燥にたえられる。そのなかの種子も、茶色の固い種皮をかぶっている。

日本のヤブツバキも、冬に乾燥する気候に生える性質を受けついでいるのだろう。その分布する地域は、雪がふらず、冬に晴天が続くところだ。ヤブツバキは古里から、中国大陸の長江ぞいに旅を続け、日本へ渡ってきたと考えられているが、その本当の道すじはまだ分からない。

冬も葉が枯れない雑木林へ行けば、林のなかに必ずといってよいくらい見つけることができる。目印は、灰色っぽい幹と、厚くてツヤツヤした葉である。葉はだ円形で、ふちに小さな鋸歯があり、手の平にのるくらいの大きさである。ヤブツバキが生える林は、日本では、西南暖地といわれる暖かい地方にあり、常緑のシイノキや、タブノキなどの多い林である。このような林を照葉樹林と呼ぶ。ヤブツバキは照葉樹林の樹木の代表でもある。

公園や家の庭には、ヤブツバキのなかまの園芸品種がよく植えられているので探してみよう。

名前の由来は、葉の特徴から「厚葉木」から来たとも、ツヤツヤするという意味の「津葉木」によるともいう。花は、直径5cmくらいで、赤く、中心にたくさんの雄しべがある。漢字で椿と書くのは、花が春に多く咲く樹木であるからで、この文字は、日本でつくられたものである。花がきれいなので、園芸品種が多くつくられ、花の色や形もさまざまであるが、ヤブツバキは日本に自生する野生の椿である。

園芸植物としての利用は、日本では、室町時代に武士の間で茶道の発達とともにおこり、江戸時代には、一般の人々の間に広まった。やがて、ヨーロッパでも、人気の高い花となった。日本の生活習慣とも結びついていて、さまざまな行事にツバキがとりあげられてきた。

奈良東大寺のお水とり(3月の行事)では、春を告げるツバキの造花がつくられる。ツバキの分布が少ない東北地方では、ツバキを大切にし、神様として椿山明神を祭ったり、門松にツバキを使うところがある。一方で、ツバキの花が根もとからポトリと落ちるようすが、人の首が落ちるのを想わせるというので、庭に植えないという地方もある。

ツバキの実からとれる油は上等で、昔は女性の髪につける油とした。また、この油で天ぷらをあげるとうまいという。本州の日本海側には、雪の下で、幹が地面をはうようにのびるユキツバキがある。ヤブツバキが雪国の環境に適応した姿と考えられている。九州の屋久島には、リンゴのように大きな果実をつけるリンゴツバキがある。年中雨の多い屋久島の気候のもとで、果実が大きくなったのであろうか。秋から冬に花が咲くサザンカは、日本に自生するなかまである。中国原産のチャもこのなかまである。ふだん飲んでいるお茶の葉になるものである。